历史上重大改革回眸

材料 汉初功臣,多来自乡里田野。他们没有受过礼仪的约束,常饮酒争功,大呼大叫,甚至拔剑击柱。叔孙通看到刘邦有建立朝廷秩序的要求,便提出。起朝仪”。经刘邦同意,叔孙通从鲁征集三十人,加上刘邦左右的学者及其弟子百余人,参照秦仪,制订出新的朝仪。七年(公元前200年),长乐宫成,诸侯群臣朝贺,起用新定朝仪。自诸侯王以下,莫不振恐肃敬。“诸侍坐殿上皆伏抑首,以尊卑次起上寿。”御史执法,举不加仪者辄引去。竞朝置酒,无敢谵失礼者。这一套朝仪,不只是一套仪式,更重要的是突出了尊卑不同的封建等级。于是刘邦说:“吾乃今日知为皇帝之贵也。”封功臣和定朝仪都是刘邦开创帝业中的大事。——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料和所学知识,概括汉初制定“新朝仪”的原因。

(2)根据材料和所学知识,分析制定“新朝仪”的影响。

在中国古代,中央与地方的矛盾一直比较突出,构成中国古代政治的一大特点。简要概括汉武帝、宋太祖执政时这一矛盾的基本表现及解决矛盾的措施。中国古代中央当局解决这一矛盾基本的策略是什么?分析这一基本策略对中国历史发展的利与弊。

【原创】中外历史人物评说

阅读材料,回答下列问题

材料一 “虽滥以禄位收天下人心, 然不称职责,寻亦黜之, 或加刑诛, 挟刑赏之柄以驾御天下, 政由己出, 明察善断, 故当时英贤亦竞为之用。”

——《资治通鉴》卷205

材料二 “政启开元,治宏贞观”

——郭沫若

材料三 “鬼神之所不容,臣民之所共怨”

——王夫之

材料四 “太后颇涉文史,好雕虫之艺。”“太后君临天下二十余年,当时公卿百辟,无不以文章达,因循日久,浸已成风”

——(唐)沈既济

请回答:

(1)结合材料和所学,概括武则天在政治方面的主要功绩。

(2)根据材料,我们对武则天有怎样的认识?

(15分)【历史上重大改革回眸】

材料一 土司制度是我国历史上的封建王朝在某些少数民族地区实行的一种政治制度。它渊源很早,唐代在少数民族地区设置的羁靡州就有土司制度的刍型,但通常认为这种制度始于宋元,而完成于明代,清代因袭沿用。元、明推行土司制度主要在西南各省民族地区,其中又以云南设置的土司、土官最多,职官种类也最为完备。土司制度的内容,主要是暂时不触动各民族固有的生产方式,利用原来的统治机构对当地统治者加封一些不同于内地的职名封号,使之“谨守疆土,修职贡,供征调”

——吴永章《中国土司制度渊源与发展史》

材料二 臣思前明流土之分,原因烟瘴新疆,未习风土,故因地制宜,使之乡导弹压。今历数百载,相沿以夷治夷,遂至以盗治盗,苗、倮(彝族的一支)无追赃抵命之忧,土司无革职削地之罚,直至事大上闻,行贿详结,上司亦不深求,以为镇静,边民无所控诉。若不铲蔓塞源,纵兵刑财赋事事整理,皆非治本。改流之法,计擒为上,兵剿次之;令其自首为上,勒献次之。惟剿夷必练兵,练兵必选将。诚能赏罚严明,将士用命,先治内,后攘外,实边防百世之利。

——《清史稿》卷512鄂尔泰奏疏

(1)根据材料一,概括土司制度的特点。

(2)依据材料二并结合所学知识说明清朝大规模实行改土归流的原因及其影响。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 西汉以丞相总百官,而九卿分治天下之事。(东汉)光武中兴,身亲庶务,事归台阁(汉尚书台在宫禁内,称台阁),尚书始重,而汉公卿稍已失职矣。……(曹魏)文帝受禅,改尚书为中书。有令有监,而亦不废尚书。然中书亲近,而尚书疏外矣。东晋以后,天子以侍中常在左右,多与之议政事,不独任中书,于是又有门下,而中书权始分矣。降及南北朝,大抵皆循此制。

——司马光《上哲宗乞合两省为一》

材料二 清末民初中央经济管理机构变革简表

| 清朝末年 |

清朝以六部中的户部、工部主管财经。1903年,仿西方制度增设商部。1906年,工部并入商部,改为农工商部。另设邮传部,主管交通;户部改为度支部,仍管财政。 |

| 民国初年 |

1912年1月,南京临时政府设财政、实业、交通三部。由于存在时间短,除颁布一些政策法令外,具体业务还未开展。 |

| 1912年3月,北京政府将实业部细分为农林、工商两部。1912年12月,又合并为农商部。期间广采西法,初步建立近代中国资本主义经济法规体系。 |

——摘编自虞和平《中国现代化历程》

材料三 1982年开始的国务院机构改革是改革开放以来我国第一次政府机构改革的组成部分。经过改革,国务院工作部门由100个精简到61个,人员编制从5.1万人减为3万人,各部委组成人员平均年龄由64岁降到60岁。这次改革是一次有益的探索,但没有触动高度集中的计划经济管理体制,没有实现政府职能的转变。

2003年开始的国务院机构改革是在加入世贸组织的大背景之下进行的,改革以调整机构设置、进一步转变政府职能为主要任务。例如:国家发展计划委员会改组为国家发展和改革委员会,其任务是研究拟订经济和社会发展政策,指导总体经济体制改革;新设立的“国资委”负责指导推进国有企业改革和重组,新组建的商务部负责推进流通体制改革。

——综述自《新中国成立以来的历次政府机构改革》等

回答:

(1)根据材料一,概述两汉魏晋南北朝时代宰相制度的演变历程,并进一步说明其演变趋势。这一变化到隋唐时代产生了什么制度性成果?

(2)根据材料二并结合所学知识,试以“走向近代化”为主题,评述清末民初中央政府经济管理机构的变革。

(3)根据材料三,1982年和2003年的国务院机构改革的中心内容主要有什么不同?结合材料和所学知识分别说明两次改革的作用。

(4)综合以上材料,联系现实,谈谈你对政府机构改革调整的认识。要求:观点明确,史论结合,逻辑清楚。

(22分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国古代官员的退休制度,源于周朝,并留下了许多相关记载。《礼记》记载:“五十而爵,六十不亲学,七十致仕。”“卿大夫致仕曰‘国老’,一般官吏致仕曰‘庶老’《周礼.王制》说:“周人养国老于东胶(大学),养庶老于虞庠(小学)。”

材料二 汉兴,官员欲致仕,须申请,说明缘由。致仕有二:一为老,二为病。告老告病,皆称“乞骸骨”……元始元年,平帝下诏令“天下比两千石以上,年老致仕者,三分故禄,以一与之,终其身”。

《唐会要》载:“旧制,年七十以上应致仕,若齿力未衰,亦听厘务。……开元五年十月十四日敕,诸职事官年七十、五品以上致仕者,各给半禄。致仕官应物。令所由送至宅。三品以上, 并听朝朔望,其年十一月,致仕官子弟无京官者,其在外者,听一人停官侍养。”

材料三 神宗年间规定:“承务郎及使臣以上致仕,尝以战功迁官者,奉钱衣賜并全给;余历任无公私罪、事理重及脏罪,给半;因过犯若老疾体量致仕者,不给,非战功功状显著奏裁”;“宰相以下并带职致仕”……

《宋会要辑稿﹒职官》载:“国朝,凡文武官致仕者,皆转一官,或加恩其子孙。”

《宋史﹒职官﹒致仕》载:“文武官年七十以上不自请致仕者,许御史台纠核以闻。”

明清以后,破除古制,将退休年龄提前10年以上,且带有强制性,相沿至今。

请回答:

(1)依据材料一、二、三,概括我国古代退休年龄的变化和退休待遇的发展趋势。

(2)结合三则材料和所学知识,简要分析中国古代退休制度的影响。

阅读材料,回答问题。

汉武帝规定除京畿外,其余地方上至郡国守相,下迄县令、长、丞、尉,均不用本郡国人,这是明确规定籍贯回避的最早记载。唐代规定官吏不得在本籍及其邻近州县任职。宋代规定地方官不得在原籍任职,与本人或本家族有密切利害关系的地区,如本人或其父辈曾经生活过或曾任职、置有财产等地区,都在回避范围之内。清代进一步规定,即使待任命的官员,其籍贯与即将担任官职的地方,虽然不属于同一省、府、县,但二者相隔距离只要在五百里之内也必须回避。

——摘自吕建中《中国古代的人事回避制度及其意义》

(1)结合史实说明西周时期为什么没有实行官员籍贯回避制度?结合材料,分析官员籍贯回避制度的发展趋势和作用。

(2)古希腊的克里斯提尼曾推行地域部落取代氏族部落的政策,与中国古代官员籍贯回避制度相比,本质上有哪些异同点?

【原创】

材料一 汉武帝规定除京畿外,其余地方上至郡国守相,下迄县令、长、丞、尉,均不用本郡国人,这是明确规定籍贯回避的最早记载。唐代规定官吏不得在本籍及其邻近州县任职。宋代规定地方官不得在原籍任职,与本人或本家族有密切利害关系的地区,如本人或其父辈曾经生活过或曾任职、置有财产等地区,都在回避范围之内。清代进一步规定,即使待任命的官员,其籍贯与即将担任官职的地方,虽然不属于同一省、府、县,但二者相隔距离只要在五百里之内也必须回避。

——摘自吕建中《中国古代的人事回避制度及其意义》

材料二 克里斯提尼(公元前6世纪) 古希腊雅典城邦著名政治改革家。公元前509年联合平民推翻贵族统治,并当选为首席执政官。在梭伦改革的基础上,又一次实行社会改革:划分十个地区部落取代过去的四个氏族部落;以五百人会议代替梭伦创立的四百人会议,它日后成为雅典最重要的国家行政机关。

(1)结合西周的政治制度回答西周时期为什么没有实行官员籍贯回避制度?根据材料一并结合所学知识,分析中国古代的官员籍贯回避制度的发展趋势和作用。

(2)材料二中的克里斯提尼划分十个地区部落取代过去的四个氏族部落的政策,与中国古代官员籍贯回避制度相比,在本质上有哪些相同点和不同点?

阅读材料,完成下列要求。

材料一:小报产生于北宋末年,盛行于南宋。它是当时民众对与封建官报有较大差异的民间报纸的习惯称谓。南宋《海陵集》中《论禁小报》记载:“小报者,出于进奏院,盖邸吏辈为之也。比年事有疑似,中外不知,邸吏必竞以小纸书之,飞报远近,谓之小报。”小报的内容,“或是朝报未报之事,或是官员陈乞未曾施行之事”,“或得于省、院之漏泄,或得于街市之剽闻,又或意见之撰造”。南宋的小报“记者”,实际上是“情报贩子”,他们都有公职,一般都是中央各官署的下级官员,大吏的差官和新贵的家人,也有进奏院的官吏,由于他们信息来源不同,有所谓内探、省探、衙探之类,分别探听宫廷、中央机关和各级官署的内部消息。他们为小报提供情报,完全是为了谋利。但由于政局动荡,一般下级官吏和

民众很需要这方面的消息,使小报十分走红,甚至奔走相告,“以先得者为功”。因此,朝廷

严禁小报的命令,往往只是一纸空文。

——摘编自:百度文库《宋代小报》

材料二:十九世纪五十年代后外国火在华办报活动的步子日趋加快。在华外报大发展的主要标志之一是中文报刊的复兴与发展、特别是商业性中文日报的迅速发展。六七十年代后,随着外国商人、传教士以及其他人士的深入各地,在华外报由南向北、由东向西不断扩展,至九十年代维新遥动兴起之前,一个以上海为中心,以广州、汉口、天津、香港、澳门等南北重要城市为基地,散布于8个省的14个城市的外报网络基本建成。

1895年维新运动兴起以后,以民办报刊为主体的民族报业逐渐崛起,结束了外报长期垄断中国报业市场的局面。随着维新变法运动的全面展开,国人办报活动出现了第一次高潮。自1901年至191年,官绅士民积极创办各类报刊,新办报刊数量与年俱增。据不完整的统计,1901年为34种,1902年为46种,1903年为53种,1904年为71种,1905年为8 5种,1906年为113种,1907年为110种,1908年为118种,1909年为116种,1910年为136种,1911年为209种。办报点也已遍布全国,计有上海、北京、天津乃至伊犁、西藏等国内60多个城市或地区。在第二次国人办报高潮中,民办报刊仍然是民族报业的主体,旨在变法图强、注重政论文章的政治性报刊仍然是民族报业发展的主流。

——摘编自:黄瑚《中国近代新闻史发展的三个阶段》

(1)依据材料一,概括中国古代小报的特点。(1O分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出晚清报刊业的主要变化并分析其原因。(12分)

(【历史上重大改革回眸】

材料 西汉建立后,“约法三章”不再适应现实需要,新的法令条文不断增加,形成《九章律》。汉武帝时,《九章律》之外的“旁章科条”迅速增至359“章”,仅关于死罪的法律条文便有1000多条,“律令颇多,百有余万言”;具有法律意义的案例汇编越编越多,《春秋》一书所记史事在判案时也用作参考。三国魏初.沿用的“秦汉旧律”竟多选906卷,770余万宇,东汉以来马融、郑玄等儒学大师对法律的注释也具有法律效力。

魏晋时对法律进行了重大改革。大量行政法被编辑为“令”,由具体行政部门掌握。改定的新律以刑法为主体,共20篇、620条、27600字,大大降低了官吏判案时任意引用法令条文的可能性。与汉代明显不同的是,新律不少条文突出上下尊卑,同罪而不同罚。

——摘编自张晋藩总主编《中国法制通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出魏晋法律改革的主要特点。

(2)根据材料并结台所学知识,分别说明儒学对西汉、东汉、魏晋时期法律的影响。

科举制从隋朝开始实行,到1905年结束,历经1300年。科举制度对中国社会产生了深远影响。阅读下列材料:

材料一 1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,新式学堂的急剧增加需要众多的具有新知识的教师;清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部等,也都需要懂得相关专业的干员。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

材料二 由于考试是以儒家经典为基础,所以帝国实际上是由儒家学者根据儒家原则来进行治理。……实际上,文职人员的选拔视功绩而定,是中国帝国制度从秦始皇起一直持续到20世纪的一个主要因素。不过科举考试制度 还有另外一面,由于它是以只承认一家常说为基础,这就产生一种顽固的正统观念,并引起一部分知识分子的傲慢,而这些东西正是若千世纪后当西方商人和炮船出现时中国陷入困境的一个原因。

……最初的考试完全是综合性的,着重强调儒家经典著作,但也包括其他科目,如法律、教学和政治时事等渐渐地,这些考试集中于文体和儒家正统观念最后结果是形成一种制度。……只要中国仍相对地孤立在东亚,它就会继续提供稳定性和连续性。但是,随着生气勃勃的西方的侵入,它转而起了阻止中国人作出有效的调整和反应的作用;直到1905年最终被彻底废除为止。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)据材料概括科举制被废除的原因。

(2)尽管科举制在近代中国难逃被废除的命运,但它对中国社会发展产生过重大影响。综合上述材料并结合所学知识,以“科举制与中賺会发展,为主题进行论证。(要求:观点明确;史论结合:逻辑严密:表述淸晰:280字左右)

地方政治制度是中央集权制度的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一 周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣……甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

材料二 诸侯王,高帝初置,金玺绶,掌治其国。有太傅辅王,内史治国民,中尉掌武职,丞相统众官,群卿大夫都官如汉朝……武帝改汉内史为京兆尹,中尉为执金吾,郎中令为光禄勋,故王国如故。损其郎中令,秩千石。改太仆曰仆,秩亦千石。成帝绥和元年(公元前8年)省内史,更令相治民,如郡太守,中尉如郡都尉。

——[东汉]班固《汉书》卷一九《百官公卿表》

材料三 行中书省,凡十一,秩从一品,掌国庶务,统郡县,镇边疆,与都省为表里。国初,有征伐之役,分任军民之事,皆称行省,未有定制。中统、至元间,始分立行中书省,因事设官,官不必备,皆以省官出领其事。其丞相,皆以宰执行某处省事系衔。其后嫌于外重,改为某处行中书省。凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

——《元史·百官志》

材料四 在史学里,制度本属一项专门学问。……任何一制度之创立,必然有其外在的需要,必然有其内在的用意,则是断无可疑的。纵然事过境迁,后代人都不了解了,即其在当时也不能尽人了解得,但到底这不是一秘密。在当时,乃至在不远的后代,仍然有人知道得该项制度之外在需要与内在用意,有记载在历史上,这是我们讨论该项制度所必须注意的材料。否则时代已变,制度已不存在,单凭异代人主观的意见和悬空的推论,决不能恰切符合该项制度在当时实际的需要和真确的用意。

——钱穆《中国历代政治得失》

请回答:

(1)根据材料一,概括战国时期“诸侯更相诛伐”的原因,并指出秦朝是如何破解的?

(2)根据材料二,指出汉代诸侯王国政治地位发生了怎样的演变?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出元朝行省的性质及创立的目的。

(4)依据上述材料并结合所学知识,如何理解材料四中“任何一个制度之创立,必然有其外在的需要,必然有其内在的用意”?

【历史上重大改革回眸】阅读下列材料:

材料 隋文帝改革地方行政制度的一项重大措施,是完全废除了汉代以来州郡长官可以自行辟署置僚佐的制度。州郡牧守自辟僚佐,是形成地方割据势力的一个重要因素。有的属吏和举主之间,由于形成了牢固的封建依附关系,往往唯主之命是从,而置封建国家的利益于不顾。自魏晋实行九品中正制以后,世家大族垄断了品第人物;荐举官吏的权力,州郡僚佐的辟署,实际上又为世家大族所左右。这种情况,不利于中央集权。北魏末年和北齐时期,州郡僚佐大多由吏部铨授,但州郡长官自署僚佐的制度并未废除。隋文帝把州郡僚佐的任命权,完全收归吏部,全国九品以上地方官均由中央任命,吏部考核。同时规定县佐必须回避本郡,任期三年,不得连任。这样就大大加强了中央政府对地方的控制。

——中国国学网《隋代地方官制》

(1) 根据材料分析隋文帝改革选官制度的原因。

(2) 根据材料指出隋文帝改革地方行政的措施及影响。

【历史上重大改革回眸】

材料一 (北周武帝曰)“佛经广叹崇建图塔,壮丽修造致福极多。此实无情何能恩惠,愚人相信倾竭珍财徒为引费”;“父母恩重沙门不敬,悖逆之甚国法不容”;“求兵于僧众之间,取地于塔庙之下”。自废(佛)已来民役稍希(稀),租调年增兵师日盛。东平齐国,西定妖戎,国安民乐,岂非有益?

——摘编自道宣《广弘明集》

材料二 唐代后期,由于佛教寺院土地不输课税,僧侣免除赋役,佛教寺院经济过分扩张,损害了国库收入,与普通地主也存在着矛盾。唐武宗于会昌五年 (845)四月,下令清查天下寺院及僧侣人数。八月令天下诸寺限期拆毁,没收寺产良田数千万顷,奴婢十五万人,僧尼迫令还俗者共二十六万零五百人。政府从废佛运动中得到大量财物、土地和纳税户。这是一次寺院地主和世俗地主矛盾的总爆发,佛教遭到的打击是严重的,佛教徒称之为“会昌法难”。

——摘编自百度百科

(1)根据材料并结合所学知识,概括周武帝唐武宗灭佛的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析周武帝唐武宗灭佛的影响。

【改编】制度建设是维护社会秩序的重要保障。阅读下列材料:

材料一 春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;春秋时犹严祭祀、重聘享,而七国则无其事矣;春秋 时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之奂……邦无定交,士无定主,此皆变于一百三十三年之间…… 不待始皇之并天下,而文、武之道尽矣。

——《日知录》

材料二 周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天予弗能禁止。 今海内赖陛下神灵一统.皆为郡县,诸予功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之术也。

——《史记·秦始皇本纪》

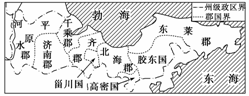

材料三

材料四 行省实行群官负责和圆署会议制,行省官员通常由左丞相、平掌、右丞、左丞、参知政事等六七人组成。……无论行政、财政、军事、司法诸事权,朝廷总是在直接掌握某些基本权力(如主要军队、官吏任用等)的同时,把相当一部分权力分寄于行省,然后借行省集权于中央。显而易见,元行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态。

——李治安《元代行省制的特点与历史作用》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括指出战国时期“诸侯更相诛伐”的原因,秦朝是如何破舰这一困局的?

(2)结合所学知识指出材料三中实行的地方行政制度是什么?有何弊端?

(3)据材料四和所学知识,为什么说元行省制中央集权是“秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态”?

(4)综合以上材料,谈谈你对古代中国地方行政制度演变的认识。