下图表示某湖泊生态系统中部分生物的食物和数量关系。请根据图回答问题: (1)根据图A写出图B中能量金字塔营养级②对应的所有生物名称 。

(1)根据图A写出图B中能量金字塔营养级②对应的所有生物名称 。

(2)随着水体富营养化程度日趋严重,淡水湖泊藻类水华频繁发生。近年来,研究者采用投放食浮游植物的鱼类和种植大型挺水植物构建生物修复系统的方法,收到较好的效果。生物修复系统构建后,种间关系发生了哪些主要化? 。该修复系统经过一段时间运行后,群落结构趋于稳定,群落的这个变化过程属于 。

(3)分析图C可知甲、乙、丙3 者之间的食物关系是 。(用箭头表示)

者之间的食物关系是 。(用箭头表示)

(4)假如鲫鱼的1/4食物来自绿藻,1/2来自轮虫。且该系统能量从生产者到消费者的传递效率为10%,从消费者到消费者的能量传递效率为20%。如果鲫鱼种群增加的能量为200kJ,那么其中来自轮虫的能量为 kJ。

(7分)某湿地生态系统主要由滩涂、藻类、浮游动物、红树林等部分组成。兴趣小组对该生态系统进行了调研。请回答相关问题:

(1)在对滩涂沙土中小动物类群丰富度进行研究时,常用 取样的方法进行采集、调查。

(2)红树林群落在垂直方向上具有明显的分层现象。决定这种分层现象的主要非生物因素是 。

(3)兴趣小组根据调查到的生物类群绘制出碳循环图解 (如右上图)。

①从生态系统的组成成分看,C、D分别代表 、 。

②图中为异养生物的是 (用图中字母表示)。

③信息传递广泛存在于生态系统中,通过图中E、F之间的关系,可以说明信息能够调节 ,以维持生态系统的稳定。

下图一示某森林植物的景观,图二示物种数面积的关系。请分析回答:

(1)物种组成是决定群落性质的最重要因素。为了登记群落的植物种类组成,在群落中心部位选取样地,用随机法取样,首先要确定样方面积。系列取样统计结果如上图二。

①这种研究方法叫做 。

②图二显示:在一定范围内,随样方面积的增大 ,调查该森林物种数的样方面积最好是 m2。

③若选取3个合适的样方对某种乔木计数的结果分别是n1、n2、n3,则该乔木的种群密度为 株/m2。

(2)导致景观图中植物分层现象的主要非生物因素是 ,森林对太阳能的利用率高于农田的主要原因是森林群落具有复杂的 结构。

在某鱼塘中有A、B、C、D四种鱼,其营养结构如图甲所示。请据图回答下列问题。

(1)若该鱼塘只有C种鱼,种群的数量变化曲线如图I所示,池塘的承载量(K值)是 ;若该鱼塘中只有A和D两种鱼,种群数量变化曲线如图 所示;若该鱼塘中只有A和B两种鱼(假设二者都只取食同一种藻类),两种鱼种群数量变化曲线如图 所示。

(2)科研人员对该鱼塘由浮游藻类、A和D三个环节组成的食物链进行了能量流动分析,得到下表相关数据。NP(净同化量)=GP(总同化量)-R(呼吸量)

| 食物链环节 |

I |

II |

III |

| GP和NP |

GP=55.6×102 NP=1.3×102 |

GP=176×103 NP=6×103 |

GP=59.3×106 NP=50.5×106 |

| NP/GP |

0.02 |

0.03 |

0.85 |

| R |

54.3×102 |

170×103 |

8.8×106 |

| 未利用 |

— |

62.8% |

99.7% |

①III所表的生物是 ,其呼吸产生的能量主要用于 。

②第一营养级与第二营养级的净同化量与总同化量的比值不同,主要原因是 。

③该食物链中,第一营养级到第二营养级的能量传递效率为 ,(小数点后均保留1位数字)该数据不在10%~20%这一范围,原因是 。

下图为不同培养阶段酵母菌种各数量,葡萄糖浓度和乙醇浓度的变化曲线,请回答下列问题:

(1)曲线AB段酵母菌呼吸发生的场所是 ;曲线BC段酵母呼吸的方式为 。

(2)酵母菌种群数量从C点开始下降的主要原因除葡萄糖大量消耗外,还有 、 。

(3)在T1—T2时段,单位时间内酵母菌消耗葡萄糖量迅速增加的主要原因有 、 。

(4)某同学在T3时取样,统计的酵母菌种群数量明显高于D点对应的数量,原因可能有 、 和用血球计数板计数时出现错误等。

右图表示同一种群在不同环境中的增长曲线,请仔细分析后回答:

(1)a曲 线为“ ”型曲线,表示该种群是在 和 条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想条件下种群增长的曲线。

线为“ ”型曲线,表示该种群是在 和 条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想条件下种群增长的曲线。

(2)b曲线为“ ”型曲线,表示该种群是在一个有限的境中种群增长的曲线,影响该种群个体生存的生物因素包括 和 。

(3)物种入侵已成为破坏我国原有生态系统稳态的重要因素。如水花生(空心莲子草)本是我国从国外引进作为饲养动物的青饲料,现在却成为危害极大的杂草,水化生进入我国后短时间内的种群增长曲线大致符合图中的 曲线,若第一年引入的水花生种群数量为N0,每年产长率保持不变,且λ=1.5,第三年水花生种群数量为 。

人口的数量常常随环境资源的改变而发生波动。下图为人口自动调控图(注:环境中的人口容纳量是指环境资源能承载的最大人口数量)。请据图回答下列问题:

(1)由图可以看出,当人口数量大于人口容纳量时,人类生存的环境阻力将随之_______

(2)自然界中,决定种群数量变化的基本因素是_________,因此我国采取控制人口增长的政策是______________

(3)若此图表示老鼠如群数量变花,则从图可看出,灭鼠时只采用杀死的办法,老鼠的数量会很快恢复到原有的数量。请你依图提出更有效的灭鼠方案_________________。参照该法,据所学知识,写出防治农业害虫的生物防治方法有哪些?(至少写出三种方法) _________ ________。

_________ ________。

下图甲表示自然界中某种群在不同条件下数量变化情况;图乙表示在森林生态系统中三个物种1、2、3的环境容纳量和某时刻的种群实际大小。

图甲 图乙

(1)图甲中A段种群增长近似于 型曲线,图乙中物种 最可能符合这种增长模型。该模型需要满足的条件是 。

(2)影响种群数量变化的因素很多,分析图甲中曲线,与D段相比,影响C段的因素最可能是 。

A.食物和天敌 B.气候和传染病

(3)图乙所示的生态系统中, 物种的种内斗争最剧烈。1、2、3三个物种的环境容纳量不同是因为 。

(4)若图乙中的1、2、3三个物种构成一条食物链,则应该是 。

将数量不等的大豆植株幼苗随机移栽到5块面积和土壤肥 力都相同的地块,每一地块内的植株分布是均匀的,待成熟后,统计数据如下表:

力都相同的地块,每一地块内的植株分布是均匀的,待成熟后,统计数据如下表:

| 地块号 |

1号 |

2号 |

3号 |

4号 |

5号 |

| 地块植株数 |

20 |

40 |

60 |

80 |

100 |

| 荚果数/植株数 |

8.3 |

6.8 |

3.9 |

2.7 |

2.1 |

| 每个荚果中种子数 |

3.0 |

2.9 |

3.2 |

2.9 |

3.0 |

(1)请用生态学原理解释“地块植株数”“荚果数/植株数”两个统计项目中数据产生变化的原因_____________ 。

(2)通过对表中数据分析,你能得出的结论

①______________________________________ _。

_。

② 。

(3)如果要全面调查了解5块地块的物种多样性(微生物除外),除要调查地面上的植物、动物种类以外,还应进行____________________的调查。

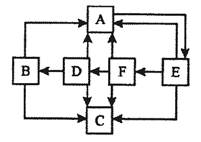

下图表示通湖草原生态系统中各成分之间的关系,B、D、F均为消费者,请据图回答:

(1)图中表示生产者的是_______(用图中字母表示),缺少的箭头是____________(用图中字母表示),缓解温室效应主要要减少图中 (用图中字母表示)的排放量。草原中不同土壤湿度区域生长着不同的牧草,这体现了群落的 结构。

(2)若图中B获得的总能量为b KJ,则最少需要生产者固定 KJ能量。

某山区于25年前发生森林火灾,焚毁所有林木。该地区25年间没有人类活动的干扰,经过演替形成相对稳定的森林生态系统。请回答下列问题:

(1)火灾后,群落的演替类型是____________。整个过程中,生物种类、数量及有机物含量的变化趋势是__________(填“增加”、“减少”或“不变”),生态系统的____________稳定性提高。

(2)严重的森林火灾会破坏生态平衡,但适当的“地面火”能烧掉枯枝落叶,对该生态系统是有利的,其原因是__________________________________________。

(3)调查人员在该地区发现了有药用价值的五味子,可食用的榛蘑、榆黄蘑,以及矮鹿、狼等多种生物。若要调查五味子的种群密度,应该采用__________法进行调查。

(4)该生态系统中的生产者合成的有机物除了供自身呼吸作用消耗外,还能够提供给____________和流入________________________。

下图是某一生态系统中部分生物的食物关系及能量金字塔示意图。请据图回答问题:

(1)图2能量金字塔中各营养级对应于图1的名称:① ;

②如果大量捕杀丙,则甲的数量在较长一段时间内的变化过程 。

(2)甲种群在c点处的年龄组成类型是

(3)图1中食物链上相邻物种之间存在着捕食关系,相邻物种的某些个体行为与种群特征为对方提供了大量的有用信息,这说明信息传递在生态系统中的作用是__________________________________。

(4)由于某种因素使得该生态系统中生产者短时间内大量减少,一段时间后又恢复到原来水平,说明生态系统具有______________能力,其基础是_________________。

为研究植物入侵对生物多样性的破坏,某研究机构根据某种外来植物入侵程度对弃耕地入侵区的群落植物多样性进行调查(图1),同时对轻度入侵区的能量流动进行了研究(图2),请回答.

(1)调查说明,弃耕地群落形成过程中物种数目即物种 会随外来物种入侵程度的增加而 ,从而改变群落演替的 .生态系统具有 稳定性,受到轻度 (干扰/破坏)的情况下,其物种数波动较小.

(2)某入侵物种能分泌化学物质抑制其它植物生长发育,同时使昆虫和动物拒食,其信息传递方式为 该入侵物种和其它植物之间的种间关系最可能为 关系.

(3)从营养结构来看,次级消费者属于第 营养级,其用于生长发育繁殖的能量为 .

为防治农田鼠害,研究人员选择若干大小相似、开放的大豆田,在边界上每隔一定距离设置适宜高度的模拟树桩,为肉食性猛禽提供栖息场所。设桩一段时间后,测得大豆田中田鼠种群密度的变化如图所示。请回答下列问题:

(1)该农田生态系统的主要成分是 ,猛禽与田鼠的种间关系是 。

(2)该生态系统中田鼠的种群密度是由 决定的;b点以后田鼠种群密度大幅上升,从田鼠生存环境变化的角度分析,其原因是 。

(3)与曲线Ⅱ相比,曲线Ⅰ所示环境中猛禽的密度 。若在农田周围合理植树可控制鼠害,从而帮助人们合理地调整该生态系统中的 关系,使人们从中更多获益。

种群密度能够明显影响布氏田鼠的内分泌水平且种群密度高会抑制种群的增长,为确定种群密度是否对高原鼠兔的内分泌和种群数量变化造成同样影响,某研究团队进行了专门研究。实验简要过程如下:取地形特征和植被类型基本一致的两样地(距约30km),样地1高原鼠兔繁殖初期密度为35只/hm2,样地2高原鼠兔繁殖初期密度为12只/hm2。在高原鼠兔的不同繁殖时期各样地内 ,从其颈部取血4ml进行皮质酮水平的测定。

根据实验结果回答下列问题:

(1)请补充实验简要过程空白处: 。

(2)样地1和样地2的高原鼠兔 (是\不是)同一种群,原因是 。

(3)为实验需要,另增加面积为10 hm2的样地3,在繁殖初期首次捕获高原鼠兔26只,全部做好标记,适当时间间隔后再次捕获到17只,其中2只带有标记,则该样地密度约为 (取整数),样地3对应图中的曲线为 ,增加样地3的目的是 。

(4)根据以上研究可得出的结论有 。