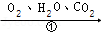

某化学兴趣小组开展的氢氧化钠性质系列探究活动如图所示。

回答下列问题:

(1)实验①观察到氢氧化钠表面变 。

(2)实验②观察到紫色石蕊溶液变成 色,实验③观察到无色酚酞溶液变成 色。由此得出:碱溶液能使指示剂变色。

(3)实验④:

Ⅰ.当滴加稀盐酸至溶液呈中性时,溶液显 色;继续滴加稀盐酸并用玻璃棒不断搅拌,此时溶液中的溶质除酚酞外还有 (填化学式)。

Ⅱ.如图是氢氧化钠与盐酸反应的微观模拟示意图:

从微观的角度分析,甲、乙两处应填入的离子符号分别为 、 。

(4)实验⑤观察到的现象是 ,说明碱溶液能与某些盐反应。该反应的化学方程式为 。

(5)实验④⑤对应的化学反应,属于中和反应的是 (填数字序号)。

(6)实验⑥⑦为用软矿泉水瓶所做的对比实验,装 的软矿泉水瓶变瘪更明显,原因是 (用化学方程式表示)。

铁及其化合物在生产生活中有广泛的应用。

(一)铁的应用和防护

(1)某麦片中含微量铁粉,食用后铁粉与胃酸反应转化为人体可吸收的铁元素,反应的化学方程式为 。

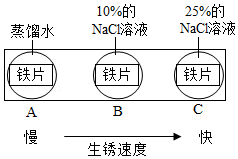

(2)铁锈主要成分是Fe 2O 3•nH 2O,铁生锈主要与空气中的 有关。

(3)如图实验说明NaCl在铁生锈中的作用是 。

(4)铁生锈的次要过程:Fe  FeCO 3•nH 2O

FeCO 3•nH 2O  FeCO 3

FeCO 3

写出Fe转化为总反应的化学方程式 。

(5)为防止铁生锈,可对铁制品进行"发蓝"处理,使其表面生成致密氧化物(其中Fe、O元素质量比为21:8)保护膜,该氧化物的化学式为 。

(二)废铁的再利用

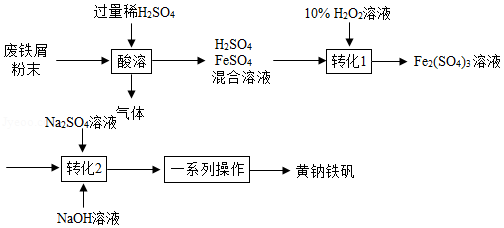

黄钠铁矾[NaFe x(SO 4) y(OH) z]是一种高效净水剂。用废铁屑(主要成分为Fe,含少量Fe 2O 3和FeCO 3)制备黄钠铁矾的主要流程如图:

(1)将废铁屑研磨成粉末的目的是 。

(2)"酸溶"时H 2SO 4与Fe、FeCO 3反应,还发生反应的化学方程式有 和Fe+Fe 2(SO 4) 3=3FeSO 4。

(3)"转化1"发生反应的化学方程式为 。反应时温度不宜过高的原因是 。

(三)黄钠铁矾组成确定

称取9.70g黄钠铁矾,用如图装置进行热分解实验。

【资料】

①NaFe x(SO 4) y(OH) z在T 1℃分解会生成H 2O(气态),提高温度至T 2℃继续分解产生SO 3气体,并得到Fe 2O 3和Na 2SO 4。

②浓硫酸可用于吸收SO 3。

(1)装配好实验装置后,先要 。

(2)分别控制温度在T 1℃、T 2℃对A中固体加热。

①控制温度在T 1℃加热,实验后测得B装置质量增加1.08g。

②用D装置替换B装置,控制温度在T 2℃,加热至反应完全。

③T 1℃、T 2℃时,加热后均通入一段时间N 2,目的是 。

(3)反应完全后,将A装置中固体溶于足量水,过滤、洗涤、烘干得4.80g固体,将滤液蒸干得1.42g固体(不含结晶水)。

结论:NaFe x(SO 4) y(OH) z中,x:y:z= 。

反思:若该实验过程中缺少C装置,则x:z的值 (选填"偏大""偏小"或"不变")。

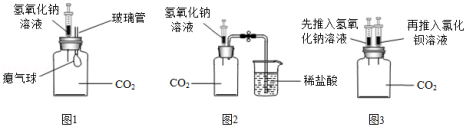

许多化学反应无明显现象,氢氧化钠溶液和二氧化碳的反应就是其中之一。

【提出问题】怎样证明氢氧化钠溶液和二氧化碳发生了反应?

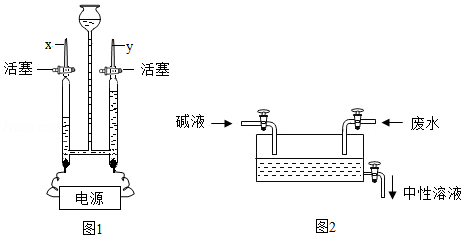

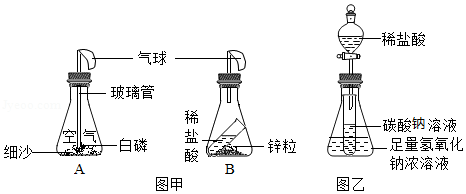

【实验设计】同学们写出该反应的化学方程式 ,并根据该反应原理分别设计了图一、图二两个实验。

【实验验证】

(1)第一组同学按图一所示,将氢氧化钠溶液全部推入集气瓶中,过一会儿观察到气球鼓起,认为二者发生了反应。第二小组同学认为该实验不严谨,理由是 。于是同学们将该装置中氢氧化钠溶液换成 ,做了对比实验,证明二者发生了反应。

(2)第二组同学按图二所示,先将氢氧化钠溶液全部推入集气瓶中,过一会打开止水夹,观察到 ,也证明二者发生了反应。

【拓展延伸】同学们经过反思,设计并进行了图三所示的实验,观察到瓶中产生 ,再次证明氢氧化钠溶液与二氧化碳发生了反应。

【归纳总结】通过以上实验,同学们经过讨论,认为对于无明显现象的化学反应,可以通过检验反应物减少和 两个不同的角度证明反应的发生。

【废液处理】实验结束后,同学们将上述实验中所有物质倒入同一洁净的烧杯中,得到无色澄清溶液,测得溶液的pH<7,且含有毒的钡离子。从环保的角度考虑,需要向烧杯中加入适量的 (填一种具体物质),将废液处理达标后再排放。

水是生命之源

(1)如图为电解水的装置图,接通电源观察到两电极都有气泡产生,通电一段时间后,x玻璃管中收集到的气体是 。

(2)含有较多钙、镁离子的天然水称为硬水,生活中常用 来区分硬水和软水;自来水厂对天然水进行净化的过程中,通常不会采用 (填序号)

a.电解 b.吸附 c.消毒

(3)某工厂排放的废水中含有NaOH,在废水流量不变的情况下,用溶质质量分数相同的稀硫酸和稀盐酸(两种酸液的密度相同)来处理,通过调节流量阀来控制酸液的流量(Q),使最终排出的溶液呈中性(如图2),两种酸溶液的流量大小关系是:Q(稀硫酸) (填“>”“=”或“<”)Q(稀盐酸)

(4)将天然气(主要成分CH4)与水在高温、有催化剂的条件下转化为氢气和二氧化碳。写出该反应的化学方程式 。

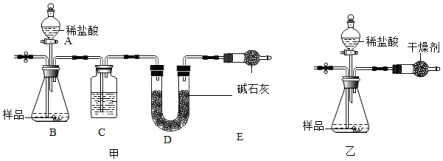

为测定石灰石样品中碳酸钙含量,某小组同学在一定质量的样品中加入足量稀盐酸,利用生成CO2的质量来测定(忽略稀盐酸挥发的影响)。

(1)小科用图甲装置实验,通过测定反应前后D装置质量的变化来得到CO2质量。为了避免水蒸气对实验的影响,使测最结果更准确,装置C中应装入 (填试剂名称)。

(2)小明用图乙装置实验,通过测定反应前后装置总质量的变化来得到CO2质量。他用碱石灰做干燥剂,请判断这种做法是否合理并说明理由 。

(3)实验时。正确选择干燥剂后,两装置均可通过左侧导管鼓入某种气体一段时间,来进一步减小误差。下列操作可行的是 。

选项 |

实验装置 |

反应开始前鼓入的气体 |

反应结束后鼓入的气体 |

A |

甲 |

氮气 |

氮气 |

B |

甲 |

干燥空气 |

干燥空气 |

C |

乙 |

氮气 |

氮气 |

D |

乙 |

干燥空气 |

干燥空气 |

小英设计了探究SO2与AgNO3溶液反应的实验。将SO2通入质量分数为1.7%的AgNO3溶液中,反应后过滤,得到无色溶液A和白色沉淀B。对体系中有关物质性质分析得知沉淀B可能为Ag2SO3、Ag2SO4或二者混合物。

【查阅资料】Ag2SO4为白色固体,微溶于水;Ag2SO3为白色固体,难溶于水,溶于过量的Na2SO3溶液。

【提出问题】白色沉淀B的成分是什么?

【猜想与假设】猜想一:仅有Ag2SO4

猜想二:仅有Ag2SO3

猜想三:

【实验探究】

实验操作 |

实验现象 |

结论 |

取少量溶液A于试管中,滴加足量Ba(NO3)2溶液 |

无明显现象 |

猜想 成立 |

【实验结论】SO2与AgNO3溶液反应生成一种酸和沉淀B,反应的化学方程式是 。

【拓展延伸】

①另取溶液A,滴加足量Ba(NO3)2溶液,无明显现象,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,原因是 。

②向盛有少量AgNO3溶液的试管里滴入Na2SO3溶液至过量,实验现象是 。

某兴趣小组查阅资料发现除去泥沙等杂质的粗盐,可能还含有CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质。他们将该粗盐配成溶液,并对粗盐溶液进行探究和除杂。

(1)配制溶液时,加速粗盐溶解的玻璃仪器是 。

【探究过程】

(2)步骤1:向粗盐溶液中加入过量NaOH溶液,未出现明显现象,说明溶液中无

杂质;向溶液中继续滴加过量Na2CO3溶液,产生白色沉淀CaCO3固体。反应的化学方程式为 。

(3)步骤2:向步骤1的滤液中滴加过量BaCl2溶液,产生白色沉淀,过滤;向滤液中滴加稀盐酸至溶液呈中性即得NaCl溶液。加稀盐酸除去的物质是 。

【初步结论】杂质成分已确定,且已完全除去。

【反思交流】

(4)小东认为Na2SO4还不能确定是否存在,可向步骤2的沉淀中滴加过量稀盐酸,若观察到 的现象,证明粗盐中确实存在Na2SO4。

(5)小红认为杂质也未完全除去,可按照步骤1和步骤2重新实验,并对调其中两种试剂的位置就能达到除杂目的,这两种试剂为 (填序号)。

A.Na2CO3溶液、BaCl2溶液

B.稀盐酸、BaCl2溶液

C.NaOH溶液、Na2CO3溶液

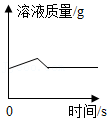

(1)将一定量的锌和金属R的混合粉末加入一定量的氯化铜溶液中,溶液质量的变化情况如图所示。下列说法错误的是 (填标号)。

A.金属活动性Zn>R

B.反应结束后过滤、滤渣中一定有Cu,可能有Zn和R

C.反应结束后过滤,若向滤渣中加入稀硫酸有气泡产生,则滤液一定无色

(2)某金属粉末含有Mg、Al、Cu、Ag中的一种或几种,取24g该金属粉末与足量稀盐酸反应产生2g氢气,则该金属粉末的组成有 种情况。

某实验小组验证“Fe+Ag2SO4═FeSO4+2Ag”反应并进行了如下探究。已知银粉为黑色,22℃时Ag2SO4的溶解度为0.8g。

①22℃时,向盛有硫酸银饱和溶液的烧杯中加入过量铁粉,搅拌静置,观察到溶液变为黄色并逐渐加深。

②静置3小时后观察,烧杯底部仍有黑色粉末,溶液黄色几乎消失。

③用pH试纸检测Ag2SO4、FeSO4溶液,测得pH均小于7。

回答下列问题:

(1)22℃时,硫酸银饱和溶液显 性(填“酸”“碱”或“中”),其溶质质量分数为 。(列出计算式即可)

(2)取步骤①上层的黄色溶液少许滴加盐酸,观察到白色沉淀,该沉淀的化学式为 。

(3)某同学由步骤②中“仍有黑色粉末”得出Fe比Ag活泼的结论。小组同学讨论后认为思维不严密,因为黑色粉末不一定含Ag,还可能是 ,需要进一步实验才能得出结论,该实验方案是:取黑色粉末少许, 。(补充完实验方案)

(4)溶液呈黄色是因为含有Fe3+离子。小组对Fe3+产生的原因作出如下假设:

a.可能是铁粉表面有氧化物,可产生Fe3+;

b.空气中的O2能与Fe2+反应,可产生Fe3+;

c.溶液中存在 离子能与Fe2+反应,可产生Fe3+。

请设计实验证明假设a、b不是产生Fe3+的主要原因。实验方案是:向同样的铁粉中加入FeSO4溶液,振荡静置,观察到 时即可证明。

回答下列问题。

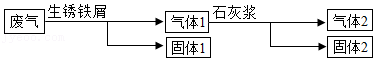

(1)某兴趣小组参观火力发电厂,了解到废气中的SO2、NO2、CO、CO2会影响环境,设计如图流程处理废气。

①用生锈铁屑处理废气中的CO,体现CO 性。

②用石灰浆不用石灰水的原因是 。

③固体2中有 (写两种物质)。

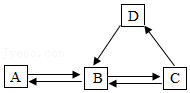

(2)A~D为初中化学常见物质,转化关系如图。A是由两种元素组成的钙盐,C是火力发电厂排放的温室气体。

①B转化为A的化学方程式为 。

②若D广泛用于玻璃、洗涤剂的生产,则D转化为B的基本反应类型是 ;检验D中阴离子的方法是 。

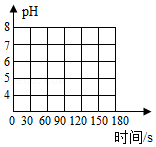

③将足量C通入石蕊溶液中,现象是 ;测得该溶液pH=4,加热至90s时C完全排出,画出加热过程pH变化图像。

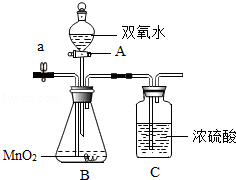

实验室新购买了一批双氧水(H2O2)溶液,某兴趣小组的同学要测定其质量分数,他们设计如图所示的装置,其实验的操作步骤如下:

①组装仪器,并检查装置的气密性;

②在A、B、C三个仪器中装入药品,其中双氧水溶液质量为50g;

③用电子秤称量出整套装置的总质量为498.6g;

④关闭a处止水夹,打开A仪器的阀门,向锥形瓶中加入全部的双氧水溶液,随即关闭A仪器的阀门;

⑤充分反应后,打开a处止水夹,向装置中持续缓慢地鼓入X气体;

⑥第二次称量整套装置的总质量为497g。

(1)本实验采用的装置中,A仪器的名称是

(2)为尽可能减小测量误差,请结合测量原理判断,操作⑤中鼓入的X气体是 。

A.氦气 B.经干燥处理的空气 C.除去氧气后的空气

(3)根据题意,计算双氧水溶液中溶质的质量分数,写出计算过程。

同学们利用如图所示的装置,对质量守恒定律进行了探究。实验结束后,老师另外提出了几个问题,请你一起参与思考。

(1)图甲装置内物质充分反应后,冷却至室温,气球仍胀大的是 (选填“A”、“B”或“A和B”)

(2)若图乙装置内Na2CO3溶液的质量为5克,滴入试管的稀盐酸质量也是5克,装置内物质充分反应后,发现NaOH浓溶液质量增加0.22克,试管中滴入紫色石蕊试液变红。根据上述已知条件,通过分析可以确定的是 (选填序号)

①原稀盐酸的溶质质量分数 ②原Na2CO3溶液的溶质质量分数

③原NaOH溶液的溶质质量分数 ④反应后试管中NaCl的溶质质量分数

请你选择所填的其中一项,通过计算确定其溶质质量分数是多少?

金属在生产和生活中的应用极为广泛。

(1)生铁和钢是两种含碳量 的铁合金(填“相同”或“不同”)。

(2)下列生活用品利用金属良好导热性的是 (填序号)。

A.镀铬水龙头

B.铸铁暖气片

C.黄铜钥匙

(3)我国古代很早就认识到铜盐溶液里的铜能被铁置换,这一方法是湿法冶金技术的起源。铁与硫酸铜溶液反应的化学方程式为 。

(4)焊接钢轨的反应原理是铝与氧化铁在高温条件下反应生成铁和氧化铝,该反应的化学方程式为 。

(5)已知氧化镁和氧化铝都能与酸反应生成盐和水。现有氧化镁、氧化铝和铁的混合物9.9g,向其中加入245g质量分数为10%的稀硫酸,恰好完全反应,得到254.8g溶液,则原混合物中氧化镁的质量为 g。

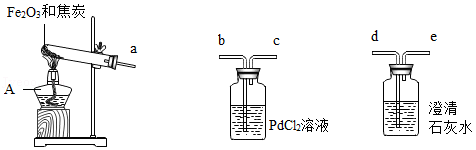

早在春秋战国时期,我国就开始生产和使用铁器。某实验小组利用焦炭和Fe 2O 3模拟早期炼铁并检验可能的产物,实验装置如图:

【查阅资料】①铁粉为黑色;常温下,Fe、Fe 3O 4可被磁铁吸引;

②PbCl 2溶液可用于检验CO,原理是:PdCl 2+CO+H 2O═Pd↓+CO 2+2HCl;

③Fe 3O 4与硫酸反应:Fe 3O 4+4H 2SO 4═FeSO 4+Fe 2(SO 4) 3+4H 2O。

【实验现象】澄清石灰水变浑浊,PdCl 2溶液中产生黑色沉淀,玻璃管内粉末全部变成黑色。冷却后,用磁铁靠近黑色固体,黑色固体被部分吸引。

(1)仪器A的名称是 。

(2)为了检验气体产物,装置从左到右的接口连接顺序为a→ → →

→ 。

(3)澄清石灰水变浑浊的化学方程式为 。

【实验结论】反应生成CO和CO 2,磁铁上的黑色固体可能是Fe、Fe 3O 4。

【提出猜想】磁铁上的黑色固体是什么?

猜想一:Fe

猜想二:Fe 3O 4

猜想三:Fe和Fe 3O 4

【设计实验】

| 设计思路 |

操作 |

现象 |

结论 |

| 定性实验 |

取少量黑色固体于试管中,加入足量稀硫酸,充分反应 |

固体完全溶解,产生气泡 |

猜想 成立 |

| 定量实验 |

取一定质量的稀硫酸(足量)放入烧杯中,加入5.6g黑色固体,充分反应后称量溶液的质量 |

固体完全溶解,产生气泡,溶液增加的质量为 g。 |

猜想一成立 |

【归纳总结】根据实验结论和探究结果C与Fe 2O 3反应的化学方程式为 。

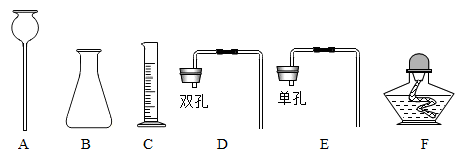

某化学兴趣小组研究影响化学反应快慢的因素。

(1)下图是实验室中常用的仪器

①仪器A的名称是_______。

②从上图中选择合适的仪器组装一套 发生装置,要求添加盐酸无需拆开装置,需要用到的仪器有哪些?_______(填标号)

(2)该小组的实验设计和数据记录如下表。每个实验均在反应开始后,就立即用排水法连续收集多瓶 ,表中“—”表示气泡太少,不再收集。

序号 |

反应物 |

收集每瓶气体所用时间(单位:秒) |

|||||||

盐酸 浓度 |

盐酸 体积 |

大理石 形状 |

第1瓶 |

第2瓶 |

第3瓶 |

第4瓶 |

第5瓶 |

第6瓶 |

|

实验1 |

|

|

小颗粒 |

|

|

|

|

|

|

实验2 |

块状 |

|

|

|

|

|

|

||

实验3 |

|

|

小颗粒 |

|

|

|

|

|

|

实验4 |

块状 |

|

|

|

|

|

|

||

实验5 |

|

|

小颗粒 |

|

|

|

|

|

— |

实验6 |

块状 |

|

|

|

— |

— |

— |

||

①该小组研究了哪些因素对反应快慢的影响?_______

②为了分析浓度对反应快慢的影响,可对比表中实验_______(填标号)。

| A. |

|

B. |

|

C. |

|

D. |

|

③根据实验数据反映出的规律,表中数值 的合理范围是:_______< <_______。

(3)该小组在反应开始后立即收集第1瓶气体,你认为该做法合理吗?说出你的观点并阐述理由。__。