历史,记录着人们为了生存发展进行的不间断的努力。依据材料,回答相关问题。

(1)依据材料并结合所学知识,说出“历代王朝统治核心区域的变化”与“中国古代经济重心迁移”有何不同,并归纳出影响核心区域变化的因素。 自新航路开辟以来,英国跃入世人的眼球而一发不可收拾……直至《1763年公告》的发布,英国最终打败法国,近代英国完成了崛起的过程。

【居右】——计秋枫《近代前期英国崛起的历史逻辑》

(2)在下列词中任选4个,运用这4个词对“英国的崛起”进行简要阐释。

要求:选词准确、阐释清晰

| 无敌舰队 |

亨利八世 |

清教 |

光荣革命 |

大宪章 |

拿破仑战争 |

牛顿 |

| 新模范军 |

克伦威尔 |

天主教 |

工业革命 |

权利法案 |

鸦片战争 |

莱布尼茨 |

工业革命以来,发达国家的二氧化碳排放占全球排放总量的80%。20世纪50、60年代,可以说是人类历史上工业迅猛发展与公害泛滥的年代,至今被称为“世界八大污染事件”中的六件发生于此时期的美国、日本以及英国。

1972年6月5日,第一次国际环保大会——联合国人类环境会议在瑞典斯德哥尔摩举行,世界上133个国家代表出席。会议通过《联合国人类环境会议宣言》和《行动计划》,中国政府派出40人的代表团参加。1979年9月,中国政府颁布了《中华人民共和国环境保护法(试行)》。

1992年联合国环境与发展大会明确了环境保护与经济发展的不可分割性原则并被广泛接受;1996年7月在北京召开了第四次全国环境保护会议,提出“九五”期间全国12种主要污染物排放总量。

2014年9月召开联合国气候峰会,众多发展中国家代表提出历史上的欧美国家通过基于大量排放温室气体的发展模式已不应再被模仿。在维护国家主权和发展权益的基础上,提出遵循公平及“共同但有区别的责任”的原则,积极应对全球气候变化。

(3)根据材料并结合所学,解读关于环境保护的发展历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

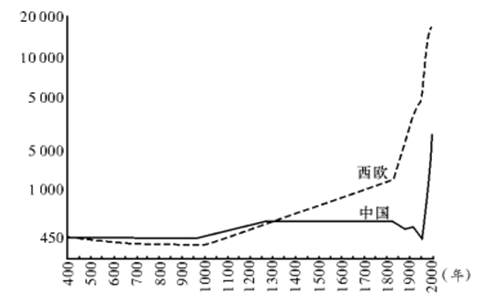

下图摘编自安德森·麦德逊《世界经济千年史》,是中国和西欧从公元400年到公元2000年人均国民收入对比图。横轴为时间,纵轴为收入(对数标准)。请提取图片中的两条信息,并结合所学知识予以说明。

阅读材料,回答问题。

材料一 欧洲人在技术(包括军事技术在内)、经济和行政上的成就远优于亚非地区的人民。籍着这些成就,欧洲人能够让亚非地区的人民在世界市场上享有他们的成品,大量工业生产的利益,改进了生产力,较佳的保健教育、内政上的安全、以及改善了的行政。欧洲商人、工业家、拓殖者、工程师、教育家、行政者往往包含传教士的精力、技巧和耐心克服着亚非静态社会对进步缺乏兴趣,并且把亚非地区导向一个技术与理智为基础的世界社群。

材料二 欧洲人籍着滥用他们军事上的优势,并且受他们工业家渴求廉价原料所推动,以及为他们的大量生产找市场,欧洲国邦的政府把亚非地区独立的人民拉到他们的轴心里去,在经济上剥削他们,挫折其本土经济的成长和民族的生活,否认他们自决的天然权利,攻击他们的文化,并且把他们暴露在所谓西方文明的罪恶之下。

---以上选自《殷海光文集》

依据中国近代前期的有关史实论证上述观点。(要求:围绕材料中的一种观点展开论证;观点明确,史论结合。)

美国“边疆学派”认为:“疆界”从来就不仅仅是地理意义上的、有形的、筑了界碑的。近代以来,一个国家的疆界观与其现代化历程紧密相连。阅读材料,回答问题。

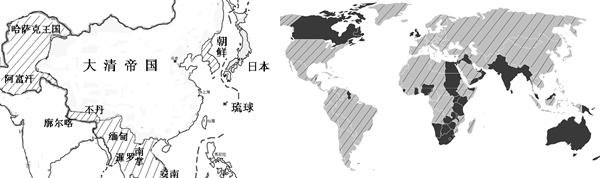

18、l9世纪清朝宗、藩(斜线部分)关系疆界图 19世纪大英帝国(黑色部分)疆界

问题:请从现代化的角度对中英疆界观进行评析。

阅读材料,完成下列要求。

材料

19世纪末20世纪初,由于列强商品的涌入,非洲各地原有的手工业、冶炼业进一步受到摧毁,而机器制造业几乎是空白。单一作物制或矿产制的推行,更使非洲经济具有极大的依附性。

归纳材料反映的非洲殖民地经济的特点。

阅读下列《全球通史》中的相关材料:

材料一 1500年以前,人类基本上生活在彼此隔绝的地区中。各种族集团实际上以完全与世隔绝的方式散居各地。直到1500年前后,各种族集团之间才有了直接的交往。从那时起,他们才终于联系在一起……这些经济落后的伊比利亚国家能率先从事海外扩张,仅仅是因为它们幸运地兼备有利的地理位置、航海技术和宗教动力。但是,这一扩张没有经济实力和经济动力作后盾,这就说明了伊比利亚国家为什么不能有效地利用它们的新帝国。它们缺乏从事帝国贸易所必需的航运业以及能向西属美洲殖民地提供其所需的制成品的工业。诚然,有数十年西班牙的工业由于海外制造品市场的突然发展而受到促进,然而,约156O年前后,工业的发展停止了,随即开始了长期的衰落。

材料二 由于中国人闭关自守、骄傲自满,三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激:第一次是1839—1842年同英国的战争,第二次是1856—1858年同英法的战争,第三次是1895年同日本的战争。在这些战争中所遭受的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方屈尊的态度,重新评价自己的传统文明。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“(1500年前后)这些经济落后的伊比利亚国家”得以扩张及其在16世纪后期走向衰落的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出晚清政府对列强侵略的态度,并予以简要评析。

阅读材料,完成下列要求。

材料一:从1493年——哥伦布发现美洲新大陆的第二年开始到1800年,世界白银产量的85%和黄金产量的70%来自于拉丁美洲。其中超过80%的白银运抵欧洲,而欧洲又将其中40%运往亚洲。除此之外,留在美洲本土的仍有20%运抵亚洲。中国在这三百年间,共计输入白银6万吨。

——德烈·贡德·弗兰克《白银资本》

(1)根据材料一,概括说明近代以来美洲白银的流向状况。造成美洲白银这样流动的主要原因是什么?

材料二:明清之际从外域流入中国大量白银,种类繁多。而清代中期(1780年)以后主要是前期的本洋(西班牙银元)和后期的鹰洋(墨西哥银元)。外国标准化的银币在中外贸易中扮演了重要的角色,并逐步改变了中国的货币体系。短暂而迅猛的白银外流使中国脆弱的银本位制度不堪其负,中国的社会和政府都不得不对这样的白银外流做出了巨大的反应。而这一切又都进一步说明了外国白银,特别是银元在中国的至关重要的地位。

——公一兵《1780-1880年间中国白银出入的变化及外国银元之地位》

(2)导致材料二中中国“短暂而迅猛的白银外流”的直接原因是什么?“巨大的反应”指什么?

材料三:美国于1934年6月颁布“白银法案”,提高世界银价,从国外收购白银,从而完全背离了它在1933年7月伦敦国际经济会议订立的白银协定中承担稳定世界银价的责任。仅到1934年底世界银价即比上年上涨26.7%。美国“白银法案”对中国的冲击,正给国民党政府带来千载难逢的机会,国民党政府化灾为“福”,变被动为主动,放弃银本位,代之以不兑现纸币法币,独掌全国的纸币发行权。 ——张术林《1935年国民政府改行法币的苦衷》

(3)根据材料三并结合所学知识,说明20世纪30年代白银外流的背景及对中国的影响。

(4)综上所述,影响中国白银流向的原因有哪些?

三角贸易(英文:triangular trade 或 triangle trade)是指一个牵扯到三个区域或港口的贸易名词。其贸易路线起源于欧洲,是真正意义上的洲际贸易。通常我们提到三角贸易,总会想到的是那罪恶的黑奴贸易。其实三角贸易,也随着殖民扩张的不断深入、世界市场的扩展而发生着相应的变化。以下图1、图2、图3描述的是先后三个时期的三角贸易。请依据材料并结合所学知识,对图片信息进行全面解读。

图1 图2

图3

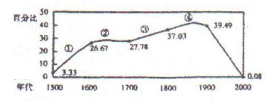

对该图反映的世界殖民地占全球陆地(南极洲除外)面积的比例(%)变化的解读,不正确的是

A.第①段进行殖民扩张的是西班牙、葡萄牙

B.第②段加紧殖民扩张提荷兰、英国、美国等国

C.第③段成为最大的殖民帝国是英国D.

D.第④段说明了第二次工业革命把殖民扩张推向顶峰

“15、16世纪以来人们通常使用“哥伦布发现美洲”的提法,“发现”的意思是“使所有人和所有民族都并入欧洲文明”。1984年,部分拉美学者倡议改称“美洲发现——两个文明汇合”。1992年,联合国教科文组织主张以“两个大陆相遇500年为主题,举行哥伦布航抵美洲纪念活动。上述改变 ( )

| A.淡化了哥伦布发现美洲的历史贡献 | B.反映了欧洲文明国际地位的下降 |

| C.忽视了世界文明的多样性和差异性 | D.充分体现了全球史观和文明史观 |

19世纪初期,当蒸汽机车轰鸣奔驰的时候,衣冠楚楚的绅士、淑女与衣衫褴褛的下层人民同挤一列火车,还得到处给别人让路。保守人士惊呼,铁路会带来某种“平等化的危险”。民主人士拍手称快:“我看到火车真高兴,我想封建制度是永远一去不返了。”这段材料主要反映了先进科技

| A.极大地冲击了社会关系 | B.扩大了社会交往的范围 |

| C.改变了落后的社会制度 | D.造成了社会秩序的混乱 |

阅读下列材料

材料一:19世纪中叶,英国经济学家史丹菜·杰温斯对当时的大英帝国是这样描述的:实质上,世界的五分之一是我们的自愿进贡者:北美和俄罗斯大平原是我们的谷物种植园;芝加哥和敖德萨是我们的粮仓;加拿大和波罗的海沿岸是我们的森林;在澳大利亚和新西兰放牧着我们的羊群;在阿根廷和北美的西部大草原则逐牧着我们的牛群;秘鲁运给我们白银;黄金则从南美和澳大利亚流到伦敦;中国人为我们种植茶叶,而印度则把咖啡、茶叶和香料运到我们的海岸;西班牙和法国是我们的葡萄园;地中海沿岸各国是我们的果园;我们的棉田,长期以来都是分布在美国南方,而现在差不多扩展到地球上各个热带地区去了.

材料二:美国克林顿政府的一位官员曾经举了这样的一个例子:

有个美国人向通用汽车公司的庞蒂亚克购买了1辆勒曼兹车,他在无意间促成了一系列国际交易:在他付给通用汽车公司的1万美元中,有近3000美元付给了韩国,作为例行劳动和装配工作的报酬;1850美元付给日本,用于购买先进的部件(发动机、驱动桥和电子设备);700美元付给前联邦德国,作为车的款式与设计工程的费用;400美元付给台湾、新加坡和日本,用以购买小零件;250美元付给美国,作为广告及营销服务的费用┅┅

材料三:在发达资本主义国家,出现了不少跨国公司,他们在原料最便宜的的地方采购原料,到劳动力最低的地方加工产品,然后再销往全球其他地区,以获取最大利润。这样做的后果是,发达国家将本国不允许设立的工厂和生产的产品,特别是容易产生环境污染的工厂和产品,转移到第三世界国家,以及利用发展中国家廉价劳动力赚钱的双重目的。

请回答

(1)据材料一分析,在19世纪中期的世界贸易中英国处于什么地位?主要原因有哪些

(32分)海权就是拥有或享有对海洋的控制权和利用权,海权对国家的盛衰有重要影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一一位外国史学家认为:明朝时期的中国正朝着成为一个海上强国的方向发展。但……这一潜在的可能从未实现。 ——摘自《太平洋上的较量》

材料二 道光二十一二年(1841~1842年),夷船入长江,而全局始震。咸丰十年(1860年),夷兵犯津通,而根本遂危。盖京畿为天下根本,长江为财赋奥区,但能守此最要次要地方,其余各省海口边境略为布置,即有挫失,於大局尚无甚碍。

——摘自李鸿章《筹议海防折》

材料三 16世纪末英国蕾莱爵士指出:“谁控制了海洋,谁就控制了世界贸易。谁控制了世界贸易,谁就可以控制世界财富,最后也就控制了世界。”

——摘自《太平洋上的较量》

材料四 19世纪晚期英国海外贸易示意图

|

材料五 黑格尔说:“中国是一个与海‘不发生积极的关系’的民族。”由于中国对海权历来持一种和平的态度,使海权处于自发状态,……近代中国和日本的交锋历史,其实就是海权交锋的历史。……日本海军认为,要赢得对中国战争的胜利,关键是要迅速充实海军力量,夺取和控制黄海等广大海域的制海权……作为近代中日博弈一个标志性的拐点,甲午战争彻底改变了两国国运的方向。

——《中国历史上对海权的认识及造成的影响》

(1)根据材料一和所学知识,分析到明清时期中国“成为海上强国的可能从未实现”的原因。(6分)

(2)根据材料二,指出十九世纪中期列强军事侵华在地域上的特点。结合所学知识,分析形成这一特点的原因。(4分)

(3)根据材料三、四和所学知识,从控制海权的角度,概括英国为了达到“控制世界”的目的所做出的努力。(4分)从文明史观的角度看,英国“控制世界”产生了哪些影响?(6分)

(4)根据材料五,指出中日两国关于海权的不同态度。结合所学知识分析日本夺取了黄海等海域的制海权对远东国际格局产生了哪些影响?(4分)

(5)根据材料和上述分析,你认为今天我国应如何对待海权问题?(2分)