甲、乙、丙三种固体物质(均不含结晶水)的溶解度曲线,如图所示,下列说法正确的是( )

A.三种物质的溶解度都随温度的升高而增大

B.P点表示t2℃时甲、丙两物质的溶解度相等

C.t1℃时,乙物质的饱和溶液溶质质量分数为30%

D.甲中含有少量乙,可采用蒸发结晶的方法提纯甲

如图所示为A、B、C三种物质(均不含结晶水)的溶解度曲线,回答下列问题:

(1)溶解度随温度升高而减小的物质是 。

(2)10℃时A、B、C溶解度由大到小的顺序是 。

(3)将40℃时等质量的A、B、C的饱和溶液分别降温至30℃,溶质质量分数不变的是 。

(4)将30℃时65g A的饱和溶液升温至40℃,若要使溶液重新达到饱和,至少应加入

g A。

图中是a、b、c三种物质的溶解度曲线,回答下列问题。

(1)P点的含义: 。

(2)在t3℃时,将120g a物质加入到200g水中,充分溶解后所得到的溶液质量为 g。

(3)b中混有少量a,提纯b的方法是 (选填“蒸发结晶”或“降温结晶”)。

(4)分别将t3℃时a、b的饱和溶液降温到t2℃,析出晶体的质量大小关系为 (选填一个序号)。

①a>b

②a<b

③a=b

④均有可能

如图是甲、乙两种固体物质(均不含结晶水)的溶解度曲线。下列说法错误的是( )

| A. |

甲物质的溶解度受温度变化影响较大 |

| B. |

t 1℃时甲、乙两物质的溶解度相等 |

| C. |

乙物质中混有少量的甲,可用冷却热饱和溶液的方法提纯乙 |

| D. |

t 2℃时向100g水中加入70g甲物质充分搅拌后,所得的溶液是甲物质的饱和溶液 |

某兴趣小组分别用加溶质和恒温蒸发溶剂的方法,将一定质量的硝酸钾不饱和溶液转化为饱和溶液。实验过程中,硝酸钾溶解度的变化情况分别是( )

A.变大 不变B.变大 变小C.不变 变大D.不变 不变

下表是氯化钠和硝酸钾在不同温度下的溶解度。

温度/℃ |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

|

溶解度/g |

NaCl |

35.7 |

35.8 |

36.0 |

36.3 |

36.6 |

37.0 |

KNO3 |

13.3 |

20.9 |

31.6 |

45.8 |

63.9 |

85.5 |

|

请回答下列问题:

(1)30℃时,硝酸钾的溶解度为 。

(2)使硝酸钾饱和溶液变为不饱和溶液,可采用的一种方法是 。

(3)50℃时,将80.0g一定质量分数的氯化钠溶液恒温蒸发,溶液的质量随蒸发水的质量变化关系如图所示,则a点溶液中溶质的质量为 。

(4)下列有关说法正确的是 (填标号)。

A.与氯化钠相比,硝酸钾的溶解度受温度影响较大

B.除去硝酸钾中混有的氯化钠,可采用降温结晶的方法

C.20℃时,向40.0g质量分数为25%的氯化钠溶液中加入10.0g氯化钠,可得到40%的氯化钠溶液

D.40℃时,分别向氯化钠和硝酸钾的饱和溶液中加入等量的水,所得溶液的质量分数可能相等

下表是A、B、C三种固体物质在不同温度下(t1<t2<t3)的溶解度,请回答:

温度(℃) |

t1 |

t2 |

t3 |

物质A(克) |

36.0 |

36.2 |

37.3 |

物质B(克) |

31.6 |

36.2 |

110.0 |

物质C(克) |

0.165 |

0.135 |

0.076 |

(1) ℃时,A、B两种物质的溶解度相同。

(2)t3℃时,分别取等量的B、C饱和溶液于试管甲、乙中(如图),将试管放入盛有水的烧杯中,向烧杯中加入一定量硝酸铵(不考虑试管中水的变化),有固体析出的试管为 (选填“甲”或“乙”)。

(3)t1℃时,将10克A固体放入40克水中,充分搅拌后,所得溶液中溶质的质量分数为 。

某兴趣小组分别用加溶质和恒温蒸发溶剂的方法,将一定质量的硝酸钾不饱和溶液转化为饱和溶液。实验过程中,硝酸钾溶解度的变化情况分别是( )

A.变大 不变B.变大 变小C.不变 变大D.不变 不变

现有编号为①、②、③的三个烧杯中均分别盛有100克水,20℃时向三个烧杯中分别加入36克、56克、76克的同种物质,充分溶解,实验结果如图所示,下列判断正确的是( )

A.①中所得溶液一定是不饱和溶液

B.②③中所得溶液溶质的质量分数相等

C.若②中溶液升温到30℃,溶液的质量一定不变

D.若③中溶液恒温蒸发,溶质的质量分数一定变大

(1)据报道,今年第一季度,南宁市成为全国省会城市的“水质冠军”。以下措施,你认为有利于爱护水资源的是 (填写字母编号)。

A.全民提高节约用水意识

B.应用新技术、新工艺减少污染物的产生

C.抑制水中所有动植物的生长

D.对污染的水体作处理使之符合排放标准

(2)生活中为了降低水的硬度并杀菌、消毒,常用的方法是 。

(3)A、B、C三种固体物质的溶解度曲线如图所示,请根据图中信息完成下列问题:

①溶解度随温度升高而降低的物质是 。

②t3℃时,A物质的溶解度是 。

③以下说法正确的是 。

A.将A的溶液由t2℃降温到t1℃,一定有晶体析出

B.在t3℃时,将等质量的A、B、C三种物质的饱和溶液降温到t1℃,所得溶液中溶剂质量最多的是A溶液

C.t1℃时将A、B、C三种物质各5g分别加入20g水中充分溶解,所得溶液质量的大小关系为C=B>A

D.将A、B、C三种物质的饱和溶液分别由t2℃升温到t3℃,所得溶液中溶质的质量分数最大的物质是B

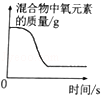

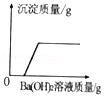

读图识图是学习化学的重要手段。下列四个图象中不能正确反映对应变化关系的是( )

A. 向一定量的饱和石灰水中加入少量生石灰

向一定量的饱和石灰水中加入少量生石灰

B. 加热氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气

加热氯酸钾和二氧化锰的混合物制取氧气

C. 向一定量的稀盐酸和硫酸钠的混合溶液中加入Ba(OH)2溶液

向一定量的稀盐酸和硫酸钠的混合溶液中加入Ba(OH)2溶液

D. 将形状相同质量相等的铁和锌分别加入到足量的质量和浓度都相等的稀硫酸中

将形状相同质量相等的铁和锌分别加入到足量的质量和浓度都相等的稀硫酸中

研究物质的溶解对于生产、生活有着重要意义。

下表是碳酸钠的部分溶解度数据。

温度/℃ |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

80 |

100 |

溶解度/g |

21.8 |

39.7 |

48.8 |

47.3 |

46.4 |

45.1 |

44.7 |

(1)由表中数据可知,碳酸钠属于 物质(填“易溶”“可溶”“微溶”或“难溶”)。

(2)由表中数据可知,碳酸钠的溶解度随温度升高 。

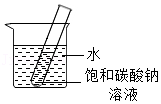

(3)小东同学进行了如图所示的实验,若使烧杯③中的溶液达到饱和,至少需再加入 1.8 g碳酸钠;升温至60℃时,烧杯④中会出现的现象是 。

(4)20℃时,将装有饱和碳酸钠溶液(底部有碳酸钠粉末)的小试管放入盛水的烧杯中(如图)。向烧杯中加入某物质后,试管底部的粉末减少,则加入的物质可能是 (填字母序号),该物质形成的溶液中存在的微粒有 。

A.氢氧化钠

B.碳酸钙

C.硝酸铵

D.氯化钠

甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线如图所示。下列说法正确的是( )

| A. |

10℃时,甲的溶解度最大 |

| B. |

图中P点表示10℃时丙的饱和溶液 |

| C. |

20℃时,向130g乙的饱和溶液中加入20g水,乙的质量分数变为20% |

| D. |

50℃时,同质量的甲、乙、丙饱和溶液降温至10℃,丙溶液中析出固体最多 |

如图为我国古代“布灰种盐”生产海盐的部分场景,其过程为“烧草为灰,布在滩场,然后以海水渍之,俟晒结浮白,扫而复淋”。

(1)“晒结浮白”是指海水浸渍的草灰经日晒后出现白色海盐颗粒的过程,化学上称之为 。

(2)经过多次“扫而复淋”,提高卤水浓度获得“上等卤水”(氯化钠的质量分数为15%),用于煎炼海盐。

①1000g“上等卤水”蒸干后,可得到氯化钠的质量约为 g。

②从燃料利用角度分析,用获得的“上等卤水”而不直接用海水煎炼海盐的原因是 。

③将“上等卤水”在100℃恒温蒸发至刚有晶体析出,所得溶液的组成为:150g溶液中含水 100g、NaCl 39.8g、MgCl2 7.65g及其他成分2.55g。将150g此溶液降温至20℃,有 g NaCl析出(溶解度见表)。此时, (填“有”或“没有”)MgCl2析出,原因是 。

温度/℃ |

20 |

60 |

100 |

|

溶解度/g |

NaCl |

36.0 |

37.3 |

39.8 |

MgCl2 |

54.8 |

61.3 |

73.0 |

|

下表是甲和乙在不同温度时水中的溶解度,根据此表回答:

| 温度/℃ |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

|

| 溶解度/g |

甲 |

30 |

33 |

35 |

38 |

41 |

| 乙 |

21 |

31 |

45 |

65 |

88 |

|

(1)从表中数据可以看出,两种物质的溶解度受温度影响变化较大的是 。

(2)在30℃时,100g水中加入50g甲,充分搅拌后得到的溶液质量为 g。

(3)由表中的数据分析可知,甲和乙在某一温度时具有相同的溶解度xg。则x取值范围是 。

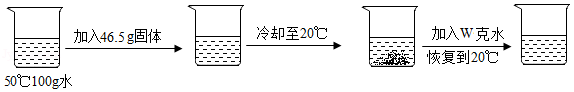

(4)某同学取 甲、 乙中的一种物质,按如图所示进行实验, 下列有关说法不正确的是 (填序号)。

①烧杯中加入的是乙

②w取值为50

③40℃时,甲、乙的饱和溶液中溶质的质量乙>甲

④将等质量的甲、乙分别加入等质量的水中,所得溶液的溶质质量分数甲=乙