阅读材料,回答相关问题。(共24分)

材料一 阅读下列表格:

表1 1851年至1913年德国在校大学生人数统计表

| 年份 |

1851年 |

1855年 |

1913年 |

| 在校大学生 |

12400人 |

16760人 |

77484人,每万人中有大学生学历的为11.3人 |

表2 1801年至1900年英国、法国、德国取得的重要科技成果

| 国家 |

英国 |

法国 |

德国 |

| 重要科技成果(个) |

198 |

219 |

356 |

——据潘迦华《论19世纪德国的教育改革》编制

材料二 美国历史学家平森认为,直到1870年至1900年,德国的工业发展才形成一股真正的洪流,把这种发展速度的加快叫做“革命”是适当的。德国正是在这期间从一个以农业为主的国家转变为以工业为主的国家……一些作为“未来”工业时代标志的新兴工业,像电气工业、化学工业、光学工业等,得到最早的开发和扶持。……德国的综合国力很快赶上和超过英国和法国,成为仅次于美国的科技化工业强国。

——丁建弘《德国通史》

材料三 德国是一个大师辈出的国度,拥有人类文明史上众多灿若星辰的思想家、科学家、文学家和艺术家,马克思、恩格斯、爱因斯坦、普朗克、歌德、贝多芬等无一不是响彻云霄的伟人。

——网络资料改编

材料四 联邦德国的国民生产总值先后于1959年和1960年超过法国和英国,年平均增长率为2.5%。在20世纪中第三次跃居为资本主义世界第二号经济大国,只是到1968年被日本赶上。联邦德国外贸总额在1953年超过法国,1954年超过加拿大,1962年超过英国,成为仅次于美国的资本主义第二贸易大国。黄金储备在1948年仅有3亿美元,到1970年增加到124亿美元,占资本主义世界的15.2%,超过美国,跃居世界首位。

——徐聪《德国经济持续增长是实力和政策的双重效应》

请回答:

(1)根据材料一,概括19世纪下半期至20世纪初的德国科技教育的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述1870年后德国经济发生的变化并分析经济原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,试写出除马克思、恩格斯之外的另两位具有突出成就的德国思想家,并评价其在思想史上的地位。

(4)根据材料四和所学知识,指出二战后联邦德国经济飞速发展、迅速赶超所有西欧资本主义国家的主要原因。(6分)

(5)根据以上材料和所学知识,谈谈你从19世纪下半期至20世纪初、二战后德国的经济发展中得到的启示。(2分)

、阅读宗教和科学的相关材料回答问题:

材料一 尼古拉·哥白尼提出了日心说,并完成了《天球运行论》,古稀之年决定出版,去世的那一天才收到出版商寄来的书。“日心说”沉重地打击了教会的宇宙观。

材料二 这种氛围不可避免地产生了十八世纪占支配地位的观念:科学方法是研究社会活动和自然现象的惟一可行的方法。由于具有自然属性的世界正在被人认识,因此启蒙思想家认为具有社会属性的世界很快也可以用科学的方法去认识,这已成为一种共识。

——[美]罗伯特·E·勒纳《西方文明史》

“科学没有宗教会导致人的自私和道德败坏;而宗教没有科学也常常会导致人的心胸狭窄和迷信。真正的科学和真正的宗教是互不排斥的,他像一对孪生子——从天堂来的两个天使,充满光明、生命和欢乐来祝福人类”。

——熊月之著《西学东渐与晚清社会》

材料三、作为两种文化现象的科学与宗教,是人类把握世界的两种不同的基本方式,也就是人类在实践活动的基础上所形成的与世界发生真实关系的“中介”。常识、宗教、艺术、科学、哲学等等,就是人类把握世界的基本方式。这些文化样式一旦产生,不仅以作为世界图景的知识的形式存在,而且已内化为人的思维方式,并为人的思想和行为提供各种各样的价值观规范。因此,人类把握世界的基本方式具有“世界图景”、“思维方式”和“价值规范”的三重内涵。科学与宗教它们都是各自图景的统一。

——摘录自中国论文中心“科学与宗教关系的三个层次”

(1)据材料一归纳15—17世纪宗教和科学的关系,结合时代背景分析为什么会有这样的关系?

(2)据材料二归纳18—19世纪人们对科学和宗教有哪些新的观点?并用典型史实分析科学对启蒙运动兴起的作用。

(3)综合材料,并根据所学知识指出科学和宗教在“世界图景”、“思维方式”和“价值规范”上的不同之处?

15至20世纪,人类历史的发展在经济领域经历了重大转变,其中货币流通、世界市场、国际贸易起了重要推动作用。( 13分)

材料一 中国古代社会向近代社会的转型始自晚明(15世纪后半叶到17世纪前半叶),社会转型最重要的标志之一是白银的货币化。……货币经济的扩大发展,在中国和西方几乎是同步的

——《晚明社会变迁研究》

材料二 在19世纪50年代~60年代,卷入世界市场的大多是农业占主导地位的国家,它们共同围绕着一个巨大的工业中心——英国。英国消费它们的原料,同时供给它们必须的工业品。从1870年至1913年,原料和工业制成品的贸易额都增加了两倍多,这说明发达国家和初级产品生产国家之间的国际分工以及世界各国之间的相互依赖程度都加强了。其中1900年,各主要资本主义国家在世界贸易中所占的比重为:英国19%,美国12%,德国13%,法国9%。

——马世力《世界史纲》

材料三 “白银的世界货币中心地位在世界上持续了几个世纪后逐渐被黄金取代。……二战后,美国把黄金与美元挂钩,创立起“美元帝国”。

——寇玉琪《货币:统治世界的终极武器》

回答问题:

(1)结合所学知识概括晚明时期,西方国家“货币经济扩大发展”的经济和文化因素。(2分)

(2)根据材料二,概括19世纪中期到20世纪初世界贸易的特点。(2分)结合所学知识,分析19世纪中期英国能主导世界市场的政治、经济原因。(2分)

(3)结合所学知识分析“美元帝国”得以建立的时代背景。(2分)并指出二战后资本主义国家为规范世界市场秩序做出了哪些努力?(2分)

(4)“正如历史学家所知道的,欧洲人以欧洲为中心组建一个世界,……人们甚至丝毫没有想到,也许还有另一条相反的道路,也是世界创造了欧洲”。 谈谈你对这句话的理解。(3分)

“兴起于18世纪初的美国文化,实乃启蒙运动和宗教改革运动撞击融合后的产物。两项运动有个共通之处——而这正是美式思维模式的根本。”这里“美式思维模式的根本”是指( )

| A.反抗权威,强调个人自由 |

| B.崇尚理性,重视法制 |

| C.崇尚理性,强调个人自由 |

| D.反抗权威,重视法制 |

社会转型是指社会经济结构、政治制度和价值观念等发生整体性、根本性的变迁。阅读下列材料,回答问题。

材料一 “美金(青铜)以铸剑戟,试诸狗马;恶金(铁器)以铸鉏、夷、斤、斸,试诸壤土”。……“宗庙之牺为畎亩之勤”。

——《国语》

材料二 “战国初,赵中牟之人已有卖住宅、园圃者。到战国末土地买卖之风更盛。促进了新兴地主的形成和发展。当然,当时地主土地来源并不仅限于购买,更多的还是来自于封建国家的赏赐。……贫富迅速分化使新兴的地主阶级取得了大量的土地,同时也获得了政治上的统治权。

——翦伯赞《中国史纲要》

材料三 唐德刚的“历史三峡观”是20世纪90年代提出的。他把先秦以来的中国政治社会制度变迁分为“封建、帝制与民治”三个大的阶段:“从封建转帝制,发生于商鞅与秦皇汉武之间,历时约三百年”;“从帝制转民治则发生于鸦片战争之后”,是在西方文明挑战之下被迫转型。他估算我们要通过这个可怕的极其痛苦的惊涛骇浪的三峡,大致要历时两三百年。

——宋月红《细论唐德刚的“历史三峡观”》

材料四 1500年前后,许多事指向农业文明的解体,比如说,农奴制解体解放了人身,文艺复兴解放了人的精神,宗教改革解放了人的思想……当转型的准备工作完成后,现代化的第一步是在政治领域首先迈出的,这就标志着现代化的开始。欧洲的民族国家是在王权的领导下形成的……但王权统一国家之后成为专制的王权。……不限制这种权力,国家便无法进步。克服专制王权于是成了继续前进的条件,在这个时候,谁先克服专制王权,谁就先迈出现代化的第一步。是英国迈出了这关键性第一步……。

——摘编自钱乘旦《世界近现代史的主线是现代化》

(1)据材料一、二,分析材料三中国“从封建到帝制”政治制度变迁的原因。

(2)据材料三,概括中国第二次社会转型的特点。并结合所学知识,指出这一次转型在政治、经济、思想上的主要表现。

(3)据材料四并结合所学知识,说明英国是如何“迈出了现代化的第一步”的。

(4)综合上述材料,归纳促使中西方社会转型的主要因素。

(10分)人文主义是西方文化的核心,是近代西欧社会转型的文化支撑。

材料一 马丁·路德的政治思想既烙有文艺复兴的印记,又体现了对文艺复兴的深化。他提出“唯信称义…平信徒皆为教士”……鼓吹俗权至上,主张各国教会应与罗马切断联系而由各国的政府来管理,则鲜明地反映了他对民族自由含义的一种更深刻的理解。

——马克垚主编《世界文明史》

材料二 他们在经济领域中的主要口号是自由放任……国家对自然经济力量的自由发挥作用不得干涉……在宗教方面……伏尔泰说:“如果在英国仅允许有一种宗教,政府就很可能会变得专横;如果只有两种宗教,人民就会互相割断对方的喉咙;但是,当有大量的宗教时,大家都能幸福地生活、和睦相处。”……在政治方面……卢梭说,所有公民在建立一个政府的过程中,把他们的个人意志熔合成一个共同意志,同意接受这共同意志的裁决作为最终的裁决……“行政权的受托人不是人民的主人,而是人民的办事员;它(人民)能如心所愿地使他们掌权和把他们拉下台;对受托人来说,不存在契约的问题,只有服从。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一,概括马丁·路德的思想“既烙有文艺复兴的印记,又体现了对文艺复兴的深化”的表现,并据此分析宗教改革运动的意义。(2分)

(2)根据材料二,指出启蒙运动是如何进一步发展人文主义思想的。(3分)并综合上述材料及所学知识,用关键词概括西方人文主义发展的阶段性特征。(3分)

材料一:路德(1483—1546)造就了路易十四(1638—1715)。(注:路易十四,法国国王,是欧洲君主专制的典型和榜样)

材料二 德国?她在哪里?我们怎么才能找到她?

——歌德

统一和法律和自由,为了德意志祖国。

——霍夫曼

材料三 1870年,工业化的德国从欧洲崛起成为欧洲经济与政治生活的一件大事。到1914年,全世界与电力有关的产业有一半来自德国,德国钢产量几乎是英国钢产量的两倍。德国超过英国,成为欧洲工业的核心地区。……一些国家衰落和一些国家强大,这些因素都成为世界不稳定的根源。

——摘自(英)理查德·奥弗里《泰晤士世界历史》等

材料四 在威廉二世的第二帝国和阿道夫·希特勒的第三帝国的统治下,德国人在殖民地和被他们征服的其他国家中寻求生存空间,在……新的第四帝国中,战后的德国人发现了一个能吸收其进出口商品和活力的新的经济生存空间。

——(美)哈特里奇《第四帝国的崛起》

(1)材料一中,如何理解“路德造就了路易十四”?

(2)材料二中,诗人们呼喊着统一的德意志,德国统一的标志是?

(3)结合材料三和所学知识,分析1870—1914年德国经济迅速发展的原因。并谈谈对“这些因素都成为世界不稳定的根源”的理解。

(4)材料四中,“战后德国发现……经济生存空间”是指?

瑞士牧师慈运理(Ulrich Zwingli)(1484~1531)将希伯来文、希腊文或是拉丁文版本的圣经翻译成苏黎世当地语言;后来,苏黎世市议会决定了《圣经》改革方案,成为官方政策。1525年苏黎世市议会废止弥撒,改由慈运理的圣餐版本替代。据此推论合理的是

| A.慈运理是民族英雄 | B.人文主义逐渐深入人心 |

| C.宗教改革取得初步成果 | D.启蒙运动冲击传统教权 |

阅读材料,完成下列要求

材料一 文学革命之气运,酝酿已非一日,……余甘冒全国学究之敌,高张“文化革命军”大旗,……旗上大书特书吾革命军三大主义:曰,推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰,推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰,推倒迁晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。

——陈独秀《文学革命论》(1917年2月1日)

材料二 语言之于思想是必要的工具,正如骏马之于骑士,最好的马只适合于最好的骑士。已如上述,既然如此,那么最好的语言,只适合最好的思想,然而,最好的思想只能来自天才和学识,所以最好的语言只适合于才识兼备的人。……我们记得,我们往往把(用)俗语写诗的人称为诗人。

——但丁《论俗语》

材料三 德国宗教改革家马丁·路德的德文《圣经》广泛传播于西欧,终于使原始基督教中的自由、平等、博爱的精神得以发扬光大……德文《圣经》先后被译成法语、英语、匈牙利语、芬兰语等多种民族语言。可以说,民族语言的《圣经》版本,完全粉碎了天主教会束缚《圣经》的这把“拉丁锁”——拉丁语。因此,民族语言在宗教领域的深入,是对天主教会传统权威的侵犯和否定。从此,罗马教廷和天主教会彻底丧失了对中欧、北欧和西欧的精神、文化的支配权。

——陈永麟《马丁·路德的<圣经>研究与翻译》

(1)根据材料一,归纳陈独秀的思想主张(不得摘抄原文)。结合所学知识,简述陈独秀提出文学革命的原因。

(2)根据材料二,概括但丁的主要观点。材料一、二在文学语言的运用上有何相似主张?

(3)根据材料三,概述马丁·路德将《圣经》翻译成德文的意义。

(4)综合上述材料及所学,概括指出语言革新在历史上所起的积极作用。

【近代社会的民主思想与实践】

梁启超对“欧洲旧思想、中国旧思想、欧洲新思想”的比较表(原文节选)

| 甲 欧洲旧思想 |

乙 中国旧思想 |

丙 欧洲新思想 |

| 一、国家及君、人民,皆为神而立者也,故神为国家之主体 |

一、国家及人民,皆为君主而立者也,故君主为国家之主体 |

一、国家为人民而立者也,君主为国家之一支体,其为人民而立,更不俟论。故人民为国家之主体 |

| 三、治人者为一级,被治于人者为一级,其地位生而即定,永不得相混 |

三、治人者为一级,治于人者为一级,其级非永定者,人人皆可以为治人者 |

三、有治人者,有治于人者,而无其级。全国民皆为治人者,亦皆为治于人者 |

| 五、政治为宗教之附属物 |

五、宗教为政治之附属物 |

五、政治与宗教,各有其独立之位置,两不相属 |

| 九、全国人皆受治于法律,惟法律有种种阶级,各人因其身份而有特异之法律 |

九、惟君主一人立于法律之外,其余皆受治于法律,一切平等 |

九、全国人皆受治于法律,一切平等,虽君主亦不能违公定之国宪 |

——选自梁启超《国家思想变迁异同论》(1901年10月)

(1)请回答:丙与甲乙相比,其思想新在什么地方?结合所学知识,你认为梁启超是在怎样的社会背景下作出上述比较的?

(2)据材料并结合所学知识说明其意图?

历史上重大改革回眸

材料一 在德国历史上,对路德的评价非常高,很多人用优美的言辞来赞美他。胡腾说:“路德是日耳曼解放者。”海涅说:“路德在我们历史上不仅是最伟大的也是德国最具代表性的人物。”有人说他是“人文主义的巨人”;也有人说他是“日耳曼史上的奇峰……”

材料二 从1529年开始,亨利八世接连颁布了一系列改革教会的法令,规定教会立法必须经国王批准方可生效,教会向罗马教廷缴纳的年贡改交国库,禁止英国教、俗人员向罗马教廷上诉,取消教皇的最高宗教司法权和教皇任命英国主教等神职人员的权力,任命改革派教士领导英国教会……,规定国王为英国教会最高首脑。

(1)根据材料并结合所学知识,概括德意志宗教改革与英国宗教改革的共同作用。

(2)比较德意志宗教改革与英国宗教改革的不同点。

王阳明(1472—1529)和马丁·路德Martin Luther(1483—1546)两位大哲是同时代人。无论在西方还是在东方,人们都喜欢拿王阳明和马丁·路德作比较。有的西方学者更直接称王阳明为“中国的路德”。阅读下列材料,回答问题。

材料一 心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知涕,见孺子入井,自然知侧隐,此便是良知。……盖人心之本体即是明德。私欲障碍则本体丧失。圣贤庸愚,同具此心:苟能致知,皆能明德。……知是行之始,行是知之成。若会得时,只说一个知,已自有行在:只说一个行,已自有知在。

——王阳明《传习录》

材料二 王守仁进一步发展、完善了陆九渊的心学体系,与程朱理学形成分庭抗礼之势。……王守仁继承了陆九渊“发明本心”的思想,主张从“本心”入手去认识圣贤之心,以自己的内心为最高权威,反对用先验观念强制管辖心灵,体现出一定的平等和叛逆萌芽。

——张帆《中国古代简史》

材料三 当时(1517年)还是维滕堡大学的牧师的路德将他的九十五条论纲张贴到了教堂门口。他的大多数主张并不具有革命性,但他的确表明,“上帝之语”并不在教会的说教里,而在《圣经》里,这就大大地削弱了教会的权威。……1520年末,路德和教会彻底决裂,将教皇的驱逐训令烧毁;次年,他被召唤出席在沃尔姆斯召开的皇家议会。路德拒绝改变其主张,他说:“除非你们能用《圣经》或令人信服的理由说服我。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史:从史前史到21世纪》

请回答:

(1)据材料一、二,概括王阳明的基本主张,并结合所学知识分析指出其主张是如何传承和发展儒学思想的?

(2)据材料三并结合所学知识,指出路德的哪些观点“削弱了教会的权威”?由此引发的宗教改革运动对欧洲社会带来了什么影响?

(3)综合以上材料并结合所学知识,概括指出王阳明和路德思想的相似之处。

(24分)近代以来,民族主义的兴起,推动了民族国家的形成和近代化的发展。阅读材料,回答问题。

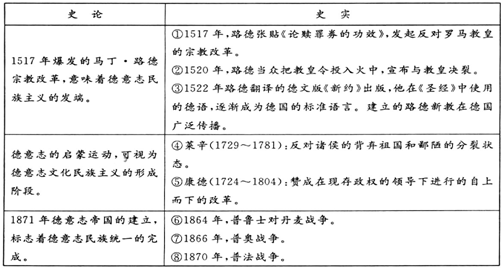

材料一

——据丁建弘《德国通史》整理

(1)结合所学知识,指出德意志民族主义发端的政治、经济因素。据材料分析为什么说“路德宗教改革意味着德意志民族主义的发端”?(8分)

(2)据材料,概括归纳德国启蒙运动的历史作用。(4分)

(3)作者认为:“德国统一之路具有革命和保守的双重属性,这种历史两重性在统一的后果中有明显的反映。”请结合史实加以说明。(4分)

材料二 中国现代化道路的选择与民族主义息息相关。近代中国的现代化在很大程度上是由民族主义激发而成为国家的变革目标,毛泽东时代的现代化也是民族主义促迫下的产物。

——冯静《民族主义、现代化与国家——中国现代化道路的诠释与反思》

(4)结合建国初的史实,评述作者的观点。(8分)

15世纪有西欧学者提出:“这个世界和它的所有美好事物看来是由全能的上帝为了让人使用而首先创造与构建起来的……人有知识和能力去统治它、管理它”,“我(上帝)既没有使你进入天国,降入凡尘,也没有让你死亡或永生。归根到底,……你是你自己的自由的创造者和塑造者”。对上述材料理解最准确的是

| A.批判了中世纪的神学蒙昧 | B.动摇了民众的宗教信仰 |

| C.借助神威阐扬人本观 | D.冲击了教会的思想禁锢 |

科学和技术的发展在推动人类社会的发展与进步中发挥了巨大的作用。阅读材料,回答问题。

材料一 西方从中世纪遗留下来的教会神学,其内容不是关于这个世界的问题,而是关于另一个世界的问题,身后世界的问题。任何神学的东西,只要人的思想世俗化了,理性觉醒了,那么神学的东西不管多么貌似强大,都是不堪一击的非常脆弱的。

材料二 (英国)开始了产业革命,这一革命把经济力量的重心完全转移了……。1830年的资产阶级,同前一世纪的资产阶级是大不相同的。仍然留在贵族手中并且被贵族用来抵制新工业资产阶级的野心的政治权力,已经同新的经济利益不能相容了。于是必须同贵族进行一次新的斗争。

——恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》英文版导言

材料三 人类能够凭借汽船和铁路越过海洋和大陆,能够用有线电报与世界各地的同胞通讯。……使人类能利用煤的能量、能成本低廉地生产铁、能同时纺100根纱线……并且,使西方对世界的支配成为可能。

请回答:

(1)据材料一,宗教神学的内容有何特点?试举两例自然科学发展的史实说明神学的东西“都是不堪一击的非常脆弱的”。

(2)材料二中,1830年的资产阶级同前一世纪的资产阶级的“大不相同”是指什么?同贵族进行的“新的斗争”产生了什么影响?

(3)材料三所述现象出现的主要原因是什么?概括说明其如何“使西方对世界的支配成为可能”。