费正清在《剑桥中华人民共和国史》中说:“毛及其同僚依靠组织方式上的变化,通过大规模的劳力动员,以实现农业奇迹;邓及其同僚同样依赖改变组织方式……尽管在类型上二者十分不同……来提高农业生产率。”后者不同于前者的是( )

| A.改变了此前的土地所有制性质 | B.农民经营土地的自主权扩大 |

| C.违背了当时的生产力发展水平 | D.反映了现代农业的发展方向 |

1984年,《中共中央关于经济体制改革的决定》指出:要重点提高农副产品的收购价格,同时调整一些基础工业品的价格。材料表明当时价格改革的主要目的是()

| A.深化农村家庭联产承包责任制 |

| B.发挥市场在产品价格调控中的积极作用 |

| C.促进工农业生产的协调发展 |

| D.改变以前工农业产品价格剪刀差的现象 |

王圣志在《小岗村的四次红手印》中写道:“30年前的分田单干,只能保证肚子问题,不能保证致富。只有全村一盘棋,搞现代农业,小岗才能大发展。……2006年1月25日,小岗村党支部书记沈浩提出把土地集中起来,以安徽省凤阳县小岗村发展合作社为龙头,整合资源搞适度规模经营,村民以土地持股的形式加入合作社。”对上述材料理解正确的是()

| A.家庭联产承包责任制调动了农民生产积极性 |

| B.集约式的规模经营是未来农业发展的方向 |

| C.小岗村的合作社是退回到人民公社的老路 |

| D.土地作为私有财产入股符合国家土地政策 |

企业家柳传志回忆说:过去报纸一登全是革命,全是斗争,全是社论。我第一次看到《人民日报》竟然登载如何养猪的报道,(感觉)气候真的要变了!柳传志看到的《人民日报》可能是在

| A.1976年 | B.1978年 |

| C.1984年 | D.1992年 |

英国剑桥大学教授彼得·诺兰说:“我认为对于任何经济,尤其是对中国这样一个非常贫穷的面临许多问题的经济来说,这是一个明智合理的策略,而任由经济发展,不采取任何调控措施是不合理的,这样会给中国的工业化进程、人民的生活及福祉造成极大困难。我一直深信中国在五十年代早期以及七十年代后半期之后,选择了一条最适合自身发展的道路。”材料中说的“最适合自身发展的道路”指的是()

| A.推动国民经济的均衡发展 | B.发挥政府对经济发展的作用 |

| C.加强市场机制对经济发展的作用 | D.融入经济全球化的浪潮 |

1985 年,邓小平再度当选美国《时代》周刊年度风云人物,“不管黑猫白猫,捉到老鼠就是好猫”是他的著名论断。下列说法中,符合“猫论”的是()

| A.“瓜分国有资产的盛宴” |

| B.“买醋的钱不能买酱油” |

| C.“一国营,二集体,不三不四干个体” |

| D.“计划多一点还是市场多一点,不是社会主义和资本主义的本质区别。” |

中共中央农村工作部的一份报告指出:现在部分干部和农民对集体生产信心不足,以致发展到变相恢复单干,有的地方出现了“父子队”“兄弟队”式家庭作业。材料所反映的历史现象可能出现于

| A.土地改革以后 |

| B.农业合作化运动时期 |

| C.国民经济调整时期 |

| D.家庭联产承包责任制时期 |

社会主义制度确立后,毛泽东在1957年提出了“赶英超美”的口号,发动了“大跃进”运动;1978年改革开放后,邓小平提出“发展是硬道理”的主张;进入21世纪后,党中央提出科学发展观,构建社会主义和谐社会。这种变化主要是由于

| A.适应国际形势由两极向多极化变化的趋势 |

| B.中国建设社会主义由注重数量到注重质量 |

| C.中国建设社会主义指导思想不断发生变化 |

| D.中国共产党对建设社会主义的认识不断成熟 |

1985年1月,国家物价局与国家物资局在联合发出的《关于放开工业生产资料超产自销产品价格的通知》中规定,允许企业按市场价格销售“计划外”的产品。这说明

| A.计划经济体制开始瓦解 |

| B.目的是增强企业灵活性 |

| C.市场经济体制开始确立 |

| D.现代企业制度开始确立 |

1982年颁布的《中华人民共和国宪法》规定,在县以下设立乡、民族乡、镇一级人民政府,作为一级行政机关,以此取代人民公社行使行政权力。以下属于这一规定出台背景的是()

| A.家庭联产承包责任制的广泛推行 |

| B.社会主义市场经济体制已初步建立 |

| C.政企分开的管理体制已普遍实行 |

| D.经济体制改革全面从农村转向城市 |

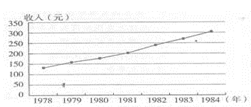

下面是1978年-1984年间中国农村居民实际人均纯收入(元)的增长变化示意图。该示意图说明

| A.人民公社体制仍有积极作用 |

| B.农村经济体制改革成效显著 |

| C.农业生产先进技术得到推广 |

| D.生产责任制保证了粮食丰收 |

德国学者韩博天说:“中国政府经常运用一种‘试点’的方法,即允许地方政府根据当地的实际情况摸索解决问题的方法,成功的地方经验会被吸收到中央的政策中,继而在全国推广。”这种方法最能体现在①社会主义工业化②社会主义市场经济体系的建立③对外开放格局的形成④家庭联产承包责任制的实行

| A.①④ | B.①②③ | C.②③ | D.③④ |

邓小平曾经评论道:“社会主义究竟是个什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”结合十一届三中全会后的史实你认为邓小平最认同的是该政策的

| A.非公有制对公有制的助力作用 |

| B.以重工业为主导 |

| C.坚持公有制的主体地位 |

| D.是过渡到社会主义的唯一途径 |

中共中央《全国农村工作会议纪要》指出:“我国必须坚持社会主义集体化的道路,土地等基本生产资料公有制是长期不变的,集体经济要建立生产责任制也是长期不变的……专业承包联产计酬,联产到劳,包产到户等等,都是社会主义集体经济的生产责任制。”这一政策

| A.推动了三大改造的顺利完成 |

| B.保证了国民经济的调整和恢复 |

| C.有利于农业合作化和集体化 |

| D.巩固了农村经济体制改革的成果 |