读图回答问题:

(1)郑和第一次下西洋发生在哪一年?比欧洲早了大约多长时间?最远到达什么地方?

(2)郑和的船队能够成功远航的原因是什么?

(3)新航路开辟后,促进了欧洲国家的发展。但中国在郑和下西洋后,为什么海上贸易停滞不前,国力日益衰退?

读图

(1)郑和七次出使西洋的开始时间。

(2)郑和下西洋的出发地和最远到达的地点。

(3)郑和下西洋的目的。

(4)郑和下西洋的历史意义。4分)

明代前期和清代实行不同的对外政策,导致不同的结果,历史的经验教训值得总结记取。

材料一

郑和下西洋路线图

材料二清初实行严厉的海禁,规定:出海商船所带的货物不能超过500石,只准带铁锅一口,每人只许带铁斧一把;外商不得在广州自由出入,凡外来的一切人员一、船只、货物及纳税等事宜皆由政府委派的人员担保。海禁之后,人民生计阻断,许多以海外贸易为生的商人和渔民破产。闭关锁国政策严重阻碍了中国商品经济的发展和资本主义萌芽的成长;直接影响到东南沿海地区人民的生活,导致社会动荡不安。

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,郑和下西洋最远到达什么地方?积极作用? (1分)

(2)材料二中,清朝政府实行了什么政策?(1分)带来哪些消极影响?(2分)

自古以来,人类历史的发展离不开国际交流合作。阅读材料:

材料一 丝绸之路和郑和下西洋路线图。

材料二 2015年博鳌亚洲论坛开幕式上,习近平主席发表主旨演讲,表示要利用“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)建设推动沿线各国实现经济战略相互对接、优势互补。

请回答:

(1)我国古代丝绸之路的终点在哪里?西汉末年通过丝绸之路传入我国的宗教是什么?来此宗教发源地取经的唐朝僧人是谁?

(2)当今提出的“海上丝绸之路”在明朝时有郑和下西洋,他率领的船队最远达到哪里?其远航与新航路的开辟在性质上有何不同?

(3)“一带一路”战略顺应了当今世界经济发展的什么趋势?这一发展趋势的根本动力是什么?

填空题:(本大题共3小题,每小题2分,每空1分,共6分)

1.明朝前期的 , 加强了同海外各国的联系,架起了中外友好交往的海上桥梁;清政府实行“禁海”政策,规定只能由政府特许的 统一经营管理贸易。

2.中国近代史上收复新疆、治理边疆的民族英雄是 ;甲午中日战争中,下令用 自己的军舰撞击日舰最后壮烈牺牲的爱国将领是 。

3. 19世纪中叶, (国名)废除农奴制改革和日本 都是资产阶级性质的改革,成为两国历史的重大转折点。

阅读下列材料:

材料一:

郑和与哥伦布航海情况对比表

| 航海家项目 |

郑和 |

哥伦布 |

| 时间 |

1405—1433年 |

1492—1504年 |

| 航海次数 |

7次 |

4次 |

| 各次航海的船只 |

大小船只200多艘 |

最少3只,最多17只 |

| 每次航行人数 |

约2.7—2.8万人 |

最少90人,最多1500人 |

材料二:

英国马嘎尔尼使团1793年来到中国时的日记记载:经过广州时了解到虽有指南针,中国船的构造根本不适应航海……安得逊看了两个世纪以前的图画发现:“中国帆船没有任何变化。”马嘎尔尼写到“他们毫不掩饰对我们航海技术的赞赏,然而,他们从未模仿我们的造船工艺或航海技术,他们顽固地使用他们祖先的方法。”

——佩雷非特《停滞的帝国·两个世界的相撞》

(1)根据材料一和所学知识请你回答郑和船队最远到达的地方和远航的目的分别是什么?

(2)根据材料一,比较郑和与哥伦布航海情况,说一说郑和下西洋为什么是航海史上的壮举?

(3)根据材料二,指出马嘎尔尼使团对清朝当时航海状况的评价。

阅读下列材料:

材料一新航路的开辟(下图)

材料二中央电视台2011年12月重点推出大型纪录片《走向海洋》。钓鱼岛争端愈演愈烈,南海油气资源被周边国家疯狂盗采,大片蓝色国土正被邻国蚕食……该片通过回顾几千年来中华民族“辉煌与屈辱并存”的海洋之路,重申了海洋对于一个国家的重要性,这对于促使中华民族海权意识的崛起,无疑能起到一种振聋发聩的作用,随着中国航母的首次试航,我们构建“海洋强国”的梦想不再是遥不可及。

请回答:

(1)明朝时期,在我国航海事业上发生了哪一重大历史事件?

(2)新航路的开辟对人类社会文明的发展产生了哪些积极影响?

(3)洋务运动时期,清政府为了加强我国的东南海防做了哪些努力?结局如何?你认为造成这一结局的主要原因是什么?

(4)我们南海海域时常遭到周边一些国家的侵扰。你认为应该如何加强我国的南海海防?

材料分析题

材料一:2013年我(习近平)访问哈萨克斯坦和印度尼西亚时,分别提出建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作倡议。“一带一路”合作倡议契合中国、沿线国家和本地区发展需要,符合有关各方共同利益,顺应了地区和全球合作潮流。“一带一路”建设秉持的是共商、共建、共享原则,不是封闭的,而是开放包容的;不是中国一家的独奏,而是沿线国家的合唱。

材料二:我国唐朝时期对外交往活跃,与亚洲及非洲、欧洲的一些国家都有往来。唐朝在世界上享有很高的声誉,各国称中国人为“唐人”。

材料三:中国丝绸从海路外传虽然开始很早,但只限于官方贸易。到宋代,除官方丝绸贸易外,民间商人向海外进行丝绸贸易的,也蓬勃发展。

材料四:明朝中期的中国,是一个综合实力走在世界前列的强国,但中国人没有持强凌弱。郑和下西洋是世界上公认的“和平之旅”;28年间,郑和的船队始终奉行“共享太平之福”的对外政策,发展与各国的友好关系,在中国与亚非国家之间架起了友谊的桥梁,进一步树立中国和平友好形象。

材料五:乾隆时期颁布了《防夷五事》:一是禁止外国商人在广州过冬;二是外国商人到广州,应令寓居洋行,由行商负责稽查管束;三是禁止中国人借外商资本及受雇于外商;四是割除外商雇人传递信息之弊;五是外国商船进泊黄埔,酌拔营员弹压稽查。

根据材料提供的信息,结合所学知识,回答下列问题:

(1)材料一中所提到的“丝绸之路”在西汉时期的起点在哪? “海上丝绸之路”何时初步形成?结合材料说说中国提出“一带一路”重大战略决策对我国经济发展有何意义(1分)?

(2)唐朝与日本交往中影响最大的使者是谁?

(3)随着对外贸易的蓬勃发展,宋朝统治者为管理海外贸易,专门设置了什么机构?

(4)郑和下西洋最远到达了哪里?依据材料四简要说明郑和下西洋为什么是“世界上公认的和平之旅”?

(5)材料五表明清朝前期实行的什么对外政策?有何消极影响?

作家当年明月的《明朝那些事儿》吸引了大批读者,掀起一股读史热潮。下列史实不可能出现在这部作品中的是

| A.玄奘西行 | B.八股取士 |

| C.郑和下西洋 | D.戚继光抗倭 |

阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 从对外关系上说,隋、唐、宋、元都居于主动地位,明清时期的对外关系显然逆转了……倭寇沿海骚扰,为南方各地带来了极大的破坏。明清之际,西方资本主义已在兴起,而中国的……专制者对于世界形势一无所知。

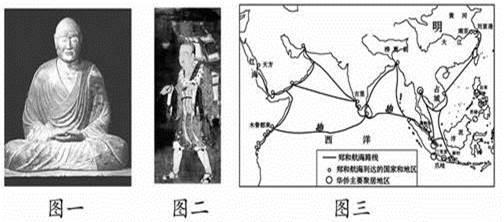

(1) 图一、图二两人的对外活动反映了唐朝对外文化交流的对外开放特点,请说出图一、图二中的人物分别是谁?

(2)图三反映是哪一历史事件?图一、图二和图三反映的对外交往,有什么相同作用?

(3)是什么政策导致了清朝政府“对于世界形势一无所知”?该政策产生了什么影响?

(4)综合以上材料,联系明清时期对外关系逆转带来的巨大变化,你得到了什么启示?

阅读材料,结合所学知识,回答问题:

材料一

(1)上图中所示航海活动是中国明朝时期哪一位航海家的壮举?他所率领的船队最远到达了哪些地方?

材料二 “天朝物产丰盈,无所不有,原不籍外夷货物以通有无。”

(2)上述材料反映的是我国明清时期实行的什么政策?

材料三新中国结束了百年屈辱外交的历史,走上了独立自主的和平外交道路,这一过程虽充满艰辛,但却取得了丰硕成果,赢得了当今世界各国的尊重。特别是改革开放以来,中国积极参与国际事务,推动各种国际交流与合作,在国际社会中发挥着越来越重要的作用。

(3)根据材料三,结合所学知识,列举新中国二十世纪五十年代、七十年代和二十一世纪取得的重大外交成就各一例。

材料四经济特区的设立,是国家对外开放政策的重要步骤。作为中国改革开放的窗口和实验场,经济特区在我国现代化建设史上占有重要的地位。

(4)1980年,我国设立了四个经济特区,其中对外开放的窗口是哪一座城市

(5)综合上述材料,你得到什么启示?

中国需要世界,世界也需要中国。我国古代历史上,中外文化交流的广泛开展,不仅使中华文明更加辉煌,而且促进了世界文明的发展。观察下面三幅图片,回答问题。

请回答:

(1)与图一人物有关的唐朝对外交往的史实是什么?这反映出唐朝实行怎样的对外政策?

(2)图二反映了明朝时我国对外交往的壮举,这个壮举指的是什么?有何意义?

(3)依据图三漫画,指出清朝推行的对外政策是什么?这一政策对近代中国社会产生的最重大影响是什么?

(4)依据上述材料谈谈你的认识。

“观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高,昼夜星,涉彼狂,若履通衢。”这段话描绘了我国古代哪一次著名的对外航海活动()

| A.郑成功收复台湾 | B.鉴真东渡日本 |

| C.戚继光抗倭 | D.郑和下西洋 |

(12分)史实与推论:科学全面地解读史料,可以得出正确的历史推论。请对下面表格中的推论作出判断,并把答案填涂在答题卡上,正确的徐“A”,错误的涂“B”。

| 史实 |

推论 |

正确与否 |

| (1) “朕终日孜孜,非但忧怜百姓,亦欲使卿等长守富贵。”――唐太宗 |

唐太宗励精图治的根本目的是维护统治阶级的统治利益 |

|

| (2) “三十老明经,五十少进士” |

年轻人多选择明经科,年龄大的人多选择进士科 |

|

| (3)“青如天,明如镜,薄如纸,声如磬” |

反映了景德镇瓷器的特点 |

|

| (4)“观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高张,昼夜星弛,涉彼狂澜,若履通衢。” |

说明中国明代造船和航海技术领先于世界 |

|

| (5) “天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外来货物以通有无。” |

由此清政府采取了禁绝一切对外贸易的闭关锁国政策 |

|

| (6)“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。” |

科举制发展到明清之际已经逐渐走向消极衰落 |

|