战争工具、原子弹材料、石油、具有战略价值的运输器材以及对制造武器、弹药和战争工具有用的物资。

——1951年2月1日第五届联合国大会第1771号决议

材料二:恢复中华人民共和国的一切权利,承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表,并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去。

——第26届联合国大会通过恢复中华人民共和国在联合国合法权利的决议

材料三:邓小平在1984年5月接见外宾时指出:“中国的对外政策是独立自主的,是真正的不结盟。中国不打美国牌,也不打苏联牌,中国也不允许别人打中国牌。”

——《邓小平文选》第三卷

请完成:

(1)据材料一,指出建国初期帝国主义对新中国的态度。

(2)据材料一、二,联合国对新中国的立场发生了怎样的变化?结合所学知识,分析促成这一变化的原因。

(3)材料三反映中国对外奉行什么政策?采取这种政策的原因是什么?

材料一:光武皇帝愠(怒恨)数世之失权,忿(气愤)强臣(臣下)之窃命(窃取权力),矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁(尚书台)。自此以来,三公之职,备员而已。

材料二:(隋文帝)设置三师、三公及尚书、门下、内史、秘书、内侍五省。……尚书省“事无不总”,地位高,权力大,但其长官为正二品,副长官为从二品。与尚书鼎足而三的门下省和内史省的长官均属正三品。

材料三:明太祖时期,左丞相胡惟庸“独相数岁,生杀黜陟,或不奏径门。内外诸司上封事,必先取阅,害己者,辄匿不以闻。四方躁进之徒及功臣武夫职者,争走其门,馈遗金帛、名马、玩好,不可胜数”。洪武十三年,明太祖借有人告发胡惟庸“谋逆”,将其处死,并罢中书省,升六部尚书为正二品,直接对皇帝负责。定制不置丞相,“后嗣君不得议置丞相,臣下敢以此请者,阗之重典”。

——中国古代史资料库

材料四:军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密勿……大计,罔不总览,自雍、乾后,百八十年,威命所寄,不于内阁,而于军机处,盖隐然执政之府矣。

——《清史稿》

请完成:

(1)据材料一,东汉的最高权力决策机构是什么?(2分)

(2)据材料二,唐朝发展了隋的制度,在中央实行什么制度?(2分)

(3)材料三反映了明朝什么现象?(3分)

(4)材料四中军机处的设置说明了什么?(2分)

(5)从汉到清中央最高权力机构的变化中,反映了什么本质问题?(4分)

在一次情景问题探究学习课堂上,老师让从一本外文图册中选一组历史人物讨论,下列三位人物被讨论、评价次数最多。

请完成:

(1)结合所学知识,说明以上三位历史人物的主要历史活动。

(2)在世界资产阶级民主化进程中,这三位历史人物,为资产阶级民主法制作出过哪些贡献?

(3)据所学知识,你认为上述三位历史人物,哪一位对世界资本主义的发展贡献最大?说出你的理由。

材料一:资产阶级黄金时代的乌托邦(理想中最美好的社会)在现代中国经济思想的发展中占有特殊地位。它反映了那个时代转瞬即逝的现实,随着第一次世界大战而产生的,但没有前途的经济奇迹。

材料二:华商企业发展状况

| 时间 |

工厂数量 |

创业资本金额 |

工人人数 |

| 1913年 |

698 |

330824000 |

270717 |

| 1920年 |

1759 |

500620000 |

557622 |

材料三:袁世凯接掌政权并不是简单地旧政权的复辟。他在担任总统时期,表现出一种新的进一步发展经济的决心,完成了商业的立法,稳定了财政与货币制度,鼓励私有企业的发展。

——(美)费正清主编《剑桥中华民国史》

请完成:

(1)据材料,分析材料一中的“资产阶级黄金时代”指哪一时期?如何理解“转瞬即逝的没有前途的经济奇迹”?

(2)材料二中的具体数字表明了什么历史事实?这种情况对中国历史的发展有何影响?

(3)材料三说明了袁世凯政权在统治措施上有何特点?

材料一:……若又割之,次以十二觚之一面乘半径,因而六之,则得二十四觚之冪。割之弥细,所失弥少。割之又割,以至于不可割,则与圆合体,而无所失矣。

——刘徽《九章》

材料二:自永嘉丧乱,百姓流亡,中原萧条,千里无烟,饥寒流陨,相继沟壑。……羌胡相攻,无月不战……诸夏纷乱,无复农者。

——《晋书》

材料三:少无适俗韵,性本爱丘山。误落尘网中,一去十三年。羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。开荒南野际,守拙归园田。方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树巅。户庭无尘杂,虚室有余闲。久在樊笼里,复得返自然。

——陶渊明《归去来兮辞》

材料四:莫高窟的造型艺术,彩塑较多,属于十六国和南北朝的有三百多,小千佛约有千数。

——白寿彝《中国通史》

请完成:

(1)材料一反映了魏晋时期的哪一项科学技术?这项科技成果在当时世界上处于怎样的地位?

(2)材料二反映了怎样的政治状况?这一状况对经济发展有何影响?

(3)材料三反映了陶渊明怎样的生活心态?这种心态折射出怎样的社会现实?

(4)材料四中的石窟艺术反映了怎样的社会现实?据上述材料概述魏晋时期的历史总特征?

“民族危亡,匹夫有责!”,这是中华民族仁人志士的心声,延安、西安、北平是20世纪30年代中国北方抗日救亡运动的三大火炉区,在火炉效应下,民族救亡运动燃遍中华大地。

华北敌后抗日根据地形势图(A、B、C三城为

抗日救亡运动的三大火炉区)

请完成:

(1)1935年12月,A城市抗日救亡运动的突出事件是什么?该事件产生的主要历史背景及历史影响是什么?

(2)1936年12月,C城市发生了什么事件?此事件突出的历史影响是什么?

(3)指出B城市的名称,说出它在抗战时期的历史地位。

(4)1937年,中国抗日民族统一战线形成的主要过程有哪些?全民族抗战爆发后,中共制定的抗战路线是什么?

2006年博鳌亚洲论坛于4月22日上午在海南博鳌举行开幕式。本次年会的主题是“亚洲寻求共赢:亚洲的新机会”。但亚洲地区还存在较多的不稳定因素。5月1日,日美安保磋商委员会(2+2会议)就驻日美军整编最终报告达成了一致。日本领导继续参拜靖国神社,日本继续掩盖侵略中国的罪行。请完成:

(1)日俄战争是一场什么性质的战争?这场战争对远东国际关系格局产生了什么影响?

(2)日本教科书中把日本侵略中国的历次战争原因都归咎于中国。例如教科书中将8年侵华战争描述为“目的不明的泥沼战争”,完全抹杀了日本企图灭亡中国的侵略阴谋。试以历史真相批驳日本新教科书的这一谬论。

(3)以上事实反映和说明什么问题?我们应该怎样认识日本当前的这些行为?

材料一:1919年西方一评论家说:威尔逊的原则征服了欧洲,“国际联盟”无疑是他努力一生的一座纪念碑,但是新大陆的政治是否与旧世界一样尚不可知,威尔逊的理想征服了欧洲,但他能否征服美国呢?

——《国际关系史》

材料二:在美国的策动下,联合国主持召开了国际货币金融会议,通过了有利于美国的“布雷顿森林协定”,成立了国际货币基金组织,美元的地位大大加强,并大大有利于美国的商品输出和资本输出。英国极为不满,拒绝批准这个协定,但美国突然宣布“租借法案”(二战期间美国对反法西斯国家的援助法案)停止实行,英国立即发生财政危机。1945年12月,英国被迫批准了……在战后美苏对峙的形势下,西欧诸国被迫依附于美国,又屈从地接受了马歇尔计划。

——《世界史》

材料三:1970年美国和英国、西德、法国、日本在工业生产总值、出口贸易和黄金外汇储备方面占资本主义世界的比重(%),如下表。

| 国家 |

美国 |

英国 |

西德 |

法国 |

日本 |

| 工业总产值 |

37.8 |

6.5 |

10.1 |

6.5 |

9.45 |

| 出口贸易 |

15.2 |

6.8 |

12.2 |

6.4 |

6.9 |

| 黄金外汇储备 |

15.5 |

4.7 |

14.6 |

5.3 |

5.2 |

材料四:1970年8月15日,美国宣布了“新的经济政策”,其中包括增加19%的进口附加税。这项措施将共同市场(欧共体)对美国出口的货物交付的平均关税增加了一倍。对此,西欧共同市场六国达成一致协议,要求美国取消10%的进口附加税等措施,否则,将“采取一切必要措施”和“直接反击行动”。英国财政大臣立即通知美国,英国完全同意共同市场六国的建议。

——《世界现代史》

请完成:

(1)威尔逊的理想是否征服了美国?为什么?

(2)二战后初期,美国与西欧国家之间的政治和经济地位发生了怎样的变化?

(3)与材料二相比,材料四反映西欧与美国之间的关系有何重大变化?在政治和经济方面有何表现?

材料一:李鸿章指责清朝的一些官僚说:“中国士大夫沉浸于章名小楷之积习,武夫悍卒又多粗蠢而不加细心,以致所用非所学。无事则嗤外国利器为奇技淫巧,以为不必学;有事则惊外国利器为变怪神奇,以为不能学。不知洋人视火器为身心性命之学者已数百年。”——《筹办夷务始末·同治朝》

材料二:同治十三年,李鸿章奏:“东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,麋集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年来未有之变局。轮船电报之速,瞬息千里;军器机事之精,功力百倍,炮弹所到,无坚不摧,水陆关隘,不足限制,又为数千年来未有之强敌。”

——《李文忠公奏稿》

材料三:(日本)该国近年改变旧制……其变衣冠,易正朔,每为识者所讥。然如改习西洋兵法,仿造铁路火车,添置电报,开煤矿,自铸洋钱,于国计民生不无利益。并多派学生赴西国学习器艺,多借洋债,与英人暗结党援。其势日张,其志不小。故敢称雄东土,藐视中国,有窥犯台湾之举。

——1874年12月10日李鸿章奏折

请完成:

(1)据材料一、二,概括李鸿章是怎样批驳旧官僚的?根据洋务派对待近代技术的态度评价李鸿章的观点。

(2)材料三反映出李鸿章对日本变革持怎样的认识?

(3)结合所学知识,说明上述不同对近代中日两国产生的影响。

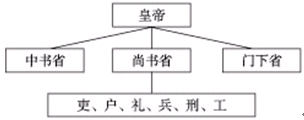

自古以来,各国政治发展史中都出现过典型的各具特色的政治模式,读下面示意图,结合所学知识完成问题:

图1 唐朝政府机构示意图

图2 美国联邦政府机构示意图

请完成:

(1)据图1,唐朝三省六部中三省的职能各是什么?三省六部制度具有什么特点?

(2)据图2,美国联邦政府机构的运行机制是什么?这一机制源自于什么理论?

(3)中国古代和美国近代历史上的这两种政治模式在形式上有何共性特点?本质上相同吗?请说明判断的理由。

美英等国对伊拉克的军事战争虽然结束了,但伊拉克的局势依然十分混乱,战后重建工作进展缓慢,伊拉克民族的命运和未来将会如何,世界在拭目以待。完成下列问题:

(1)一战前伊拉克在哪一个帝国的控制之下?一战后,包括伊拉克在内的中东地区被委任给哪些国家统治?

(2)1960年,伊拉克为什么与沙特阿拉伯、科威特等国家发起成立石油输出国组织?举例说明这一组织在国际事务中曾经发挥的重要作用。

(3)美国于1991年和2003年两次对伊拉克发动战争,其实质目的是什么?(4)目前伊拉克问题的关键是什么?你认为伊拉克问题应该如何处理?

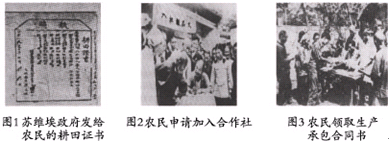

我国是人口大国、农业大国。解决好农民问题、农业问题和农村问题,不仅是中国新民主主义革命胜利的基本经验,也关系着我国将来社会主义现代化建设的成败关键。阅读下列历史图片和文字材料,完成所提问题:

材料一:

材料二:1982年,我国农业劳动力的比重高达70.5%。此后,乡镇企业异军突起,1984年之后农村工业化出现高潮,大量农村剩余劳动力被乡镇企业所吸纳。到1987年,农业劳动力比重下降为59.8%。但此后,农村剩余劳动力转移却出现了相对停滞状态。到1992年,农业劳动力比重只比1987年下降了1.4%。

80年代中期以后,农民收入增长明显减慢。特别是1989~1991年3年间,农民人均实际收入增加仅12元,实际年均增长仅为0.7%。即使是经济发达的省份,农民收入增长也不快。1993年江苏省农民人均年收入为1267元,比1992年增长207元,增长幅度为19.4%,扣除物价上涨因素也仅增长4%。

据1994年6月10日《华商时报》载文说,国家统计局汇总了全国近七万户农村住户抽样调查资料,结果表明,近年来中国农民负担连续加重的势头在1993年得到一定遏制,全年农民负担人均合计47.2元,比上年下降2.5%,农民人均负担占人均纯收入的比重为5.2%,比1992年下降31个百分点。但是也要看到,农民负担重的问题并未得到根本解决。通常是这个项目减少了,其他项目又增加了,或者保留项目的金额增加。据农业部等有关部门的调查显示,1994年农民负担有所反弹。

(1)根据图1提示并结合所学知识,简要说明中国共产党当时解决农民问题的方法和所起的作用。

(2)根据图2提示,概括指出当时中国共产党的农业政策并简要分析其必要性。

(3)图3中所反映的党的农业政策是什么?其本质是什么?它反映了我们党的什么思想路线?

(4)材料二中反映了我国目前农村存在着哪些问题?谈谈你对解决“三农”问题的设想。

子贡问政。子曰:“足食,足兵,民信,三矣。”子贡曰:“必不得已而去,于斯三者何先?”曰:“去兵。”子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”曰:“去食。自古皆有死,民无信不立。”

季康子问政于孔子,孔子对曰:“政者,正也。子帅以政,孰敢不正?”

季康子问政于孔子曰:“如杀无道,以就有道,何如?”孔子对曰:“子为政,焉用杀?子欲善而民善矣。”

古语中有“半部《论语》治天下”之说,试结合材料及所学知识完成:

(1)《论语》是一部怎样的著作?其基本治国思想是什么?

(2)秦汉时期儒家思想的地位发生了怎样的变化?

(3)宋代的儒学发生了什么变化?目的是什么?

(4)当前我们国家提倡的以德治国的含义是什么?与儒家的以德治国有何本质区别?

1912年春,孙中山代表中华民国南京临时政府颁布了《中华民国临时约法》。请问:

(1)《临时约法》对国家主权和国家政治体制分别作了怎样的规定?

(2)《临时约法》的颁布有何重大意义?