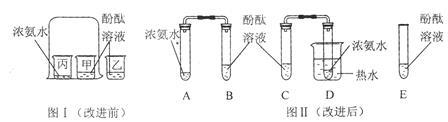

某同学设计如下实验装置探究“分子的性质实验”

图I是按课本进行的一个化学实验,大烧杯中的实验现象是___________,此实验说明分子_______________。但是在实验时同学们闻到了一股难闻的刺激性气味,于是小明对原实验装置进行了改进,装置如图Ⅱ,并进行如下操作: a.向B、C、E三支试管中分别加入5 mL的蒸馏水,各滴入1~2滴无色酚酞溶液,振荡,观察溶液颜色。

b.在A、D试管中分别加入2mL浓氨水,立即用带橡皮塞的导管按实验图Ⅱ连接好,并将D试管放置在盛有热水的烧杯中,观察几分钟。

【分析讨论】(1)E试管放有酚酞溶液的目的是___________。

(2)由此可以得到的实验结论是:①___________,②___________。

(3)对比改进前的实验,改进后实验的优点是___________。

某兴趣小组探究分子的特性时做了以下三组实验。

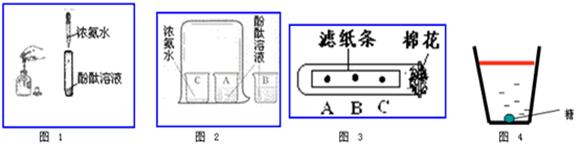

【实验一】已知:碱性溶液能使酚酞试液变红,而氨水呈碱性,打开盛浓氨水的试剂瓶时能够闻到强烈刺激性气味。请回答实验中的有关问题:

(1)甲同学用小烧杯取约40mL蒸馏水,向其中滴入5~6滴酚酞溶液,搅拌均匀,溶液的颜色无明显变化

(2)如图1所示,取上述溶液置于试管中,向其中慢慢滴加氨水,观察溶液颜色的变化是 ,通过上述实验,得出的结论是

(3)将烧杯中的酚酞溶液分别倒入A、B两个小烧杯中,另取一个烧杯C,向其中加入约5mL浓氨水.用一个大烧杯罩住A、C两个小烧杯,烧杯B置于大烧杯外(如图2所示).观察几分钟,烧杯A、B发生现象分别是

,这一现象说明 B烧杯的作用是 。

【实验二】乙同学将实验一进行改进(如图3所示)后进行有关分子性质的探究实验:在试管中的滤纸条上相间滴有无色酚酞溶液,试管口塞上一团蘸有浓氨水的棉花,试管中看到的现象是 此现象说明了: 。

如下图所示,某同学在玻璃管两端分别放入蘸有浓氨水和浓盐酸的棉花团,发现C处产生的白烟较多.

查阅相关资料可知:已知①浓氨水能挥发出氨气,浓盐酸能挥发出氯化氢气体,二者接触反应会产生白烟(即氯化铵固体);②由于分子质量小,所以化学上引入了分子的相对质量来表示分子的质量,即相对分子质量。③氨气分子的相对质量是17,氯化氢分子的相对质量是36.5。由此可知,分子的运动速率与相对分子质量的关系是 。

【实验三】丙同学设计实验如图4所示,在一个玻璃杯中放入约50ml水,向水中放入一大块糖块,在容器外壁沿液面画一条水平线,当糖块消失后,液面比水平线 (“高”“低”“相平”),这一现象说明了 ,同时还可以说明 。

图Ⅰ是小红按课本进行的一个化学实验,在实验时同学们闻到了一股难闻的刺激性气味。于是小明对原实验装置进行了改进,装置如图Ⅱ。

【实验操作】

a.向B、C、E三支试管中分别加入5 mL的蒸馏水,各滴入1~2滴无色酚酞溶液,振荡,观察溶液颜色

b.在A、D试管中分别加入2 mL浓氨水,立即用带橡皮塞的导管按实验图Ⅱ连接好,并将D试管放置在盛有热水的烧杯中,观察几分钟。

【分析讨论】

(1)E试管放有酚酞溶液的目的是

(2)进行操作b时观察到的现象是 。

(3)由此可以得到的实验结论是① ,② 。

(4)对比改进前的实验,改进后实验的优点是 。

(9分)化学是在分子、原子层次上研究物质性质、组成、结构与变化规律的科学。

(1)下列由美国《科学》杂志评出的2011年十大科学进展中的四项研究,主要属于化学探究领域的是

| A.研制出一种疟疾疫苗 | B.观测奇异的恒星系 |

| C.揭开人类起源之谜 | D.研究太空中的原始气体的组成 |

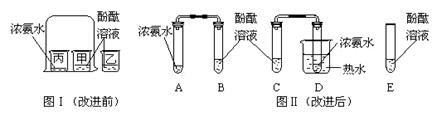

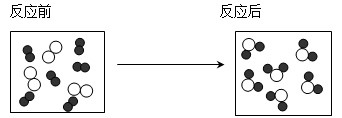

(2)某化学反应过程的微观示意图如下:

(图中“ ”和“

”和“ ”分别表示两种不同元素的原子)

”分别表示两种不同元素的原子)

①由上图还可以看出,分子是由 构成的。

②上图中表示的物质属于纯净物的是 (选填“反应前”或“反应后”)

③在化学反应前后,分子的种类 (选填“一定改变”、“可能改变”或“一定不变”)

④化学变化中分子和原子的本质区别是 。

(3)某同学对焊接切割金属的氧炔焰很感兴趣,他查阅资料后得知:

乙炔,化学符号为C2H2,俗电石气。在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔在空气中燃烧火焰温度达2100度,在氧气中燃烧可达3600度。在烧焊金属方面有重要的用途。乙炔完全燃烧生成二氧化碳和水。

该同学根据所学化学知识决定设计实验验证乙炔燃烧的产物,进行了如下实验。

| 操作步骤 |

现象 |

结论 |

| 在氧气中点燃烧乙炔,在火焰上方罩一干燥而冷却的烧杯 |

出现水雾 |

乙炔燃烧有水生成 |

| 翻转烧杯,倒入 ,振荡 |

|

乙炔燃烧有二氧化碳生成 |

| 乙炔完全燃烧的表达式 |

探究化学反应的规律是化学科学的核心任务。根据下列微观示意图回答问题。

A B C

(1)图A表示的是电解水反应的微观示意图。写出反应的化学方程式 ;在该反应中水分子、氢分子、氧分子的个数比为 。

(2)物质之所以发生化学反应,从微观的角度看,是因为反应物的微粒之间在一定条件下发生有效的相互作用,使微粒的结构发生改变,或微粒重新排列组合。①从微粒的角度说明图B反应的实质是 。②图C所示反应中,发生有效的相互作用而促使反应发生的微粒是(写出微粒的符 号) 。

(3)在点燃条件下,A和B反应生成C和D。反应前后分子变化的微观示意图如下所示。

下列说法正确的是 (填数字序号)。

①该反应类型为复分解反应

② 4种物质中属于氧化物的是D

③反应前后,元素化合价均未发生变化

④若48gB完全反应,则生成C的质量为28g

核事故时往往泄漏出污染物(具有放射性的碘原子)。为避免核辐射,需一次性口服100毫克(不具放射性的碘原子),使人体甲状腺中碘达到饱和而不再吸收外界的碘,从而起到保护作用。请回答:

(1)是一种质子数为53、中子数为78的碘原子。该原子核外电子数为。

(2)和两者的关系是。

| A. | 同种元素 | B. | 同种物质 | C. | 同种分子 | D. | 同种原子 |

(3)假设所处的环境已受污染,通过服用加碘食盐(注:加碘食盐中的碘为)的方法能否有效起到避免核辐射的目的呢?

【查阅资料】成人每天食用食盐的质量通常为6g;某种加碘食盐的标签如图所示。

【问题分析】500g该品牌食盐中,含碘的最大质量是;若要使人体甲状腺中的碘达到饱和,至少需要一次性食用该品牌碘盐。

【结论】日常服用加碘食盐(填"能"或"不能")起到避免核辐射目的,原因是。

探究原子结构的奥秘。

【情景提供】19世纪以前,人们一直以为原子是不可分的,直到1887年,汤姆生发现了带负电的电子后,才引起人们对原子结构模型的探索。

【提出问题】电子带负电,原子不带电,说明原子内存在着带正电荷的部分,它们是均匀分布还是集中分布的呢?

【进行实验】 1910年英国科学家卢瑟福进行了著名的α粒子轰击金箔实验。实验做法如图:

(1)放射源-放射性物质放出α粒子(带正电荷) ,质量是电子质量的7000倍;

(2)金箔-作为靶子,厚度1um,重叠了3000层左右的原子;

(3)荧光屏-α粒子打在上面发出闪光;

(4)显微镜-通过显微镜观察闪光,且通过360度转动可观察不同角度α粒子的到达情况。

【收集证据】绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但是有少数α粒子却发生了较大的偏转,并且有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°,像是被金箔弹了回来。

【猜想与假设】α粒子遇到电子后,就像飞行的子弹碰到灰尘一样运动方向不会发生明显的改变,而结果却出乎意料,除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上,否则大角度的散射是不可能的。

【解释与结论】

(1)若原子质量、正电荷在原子内均匀分布,则极少数α粒子就(填"会"或"不会")发生大角度散射。卢瑟福所说的"除非原子的大部分质量集中到了一个很小的结构上"中的"很小的结构"指的是。

(2)1um金箔包含了3000层金原子,绝大多数α粒子穿过后方向不变,说明;

A.原子的质量是均匀分布的 B.原子内部绝大部分空间是空的

(3)科学家对原子结构的探究经历了三个过程,通过α粒子散射实验,你认为原子结构为以下的 。