冷锋、暖锋、准静止锋共同具有的特点是:

| A.锋面都是向冷气团一侧倾斜 |

| B.锋面附近常伴有云、雨等天气现象 |

| C.锋面过境后都引起气压下降、气温升高、雨过天晴 |

| D.夏季形成的锋面是暖锋,冬季形成的锋面是冷锋 |

关于洋流的叙述,正确的是:

| A.大气运动和近地面风带是海洋水体运动的主要动力 |

| B.以副热带地区为中心的大洋环流流动方向是与气旋旋转方向一致 |

| C.秘鲁渔场的形成得益于附近海区盛行的下降流 |

| D.中低纬度大陆西岸易受寒流的影响,多出现荒漠景观 |

图为“某城市简图“,当地夏半年盛行东南风,冬半年盛行东北风,读图回答下列问题

(1)图中字母代表工业区的是______,代表住宅区的是______,代表绿地的是_______。

(2)该城市拟在①、②、③、④四处建自来水厂、污水处理厂、重型机械厂和服装厂,请为各工厂选择合理的厂址,并将其代号填写在下面的横线上。

水厂:_______ ;污水处理厂:_________;重型机械厂:__________; 服装厂:_______。

(3)该城市的西南部形成了以钢铁工业为核心的工业区,根据图中信息分析其形成的主要区位因素_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(4)图中城市东部有一座尚未开发利用的小山,如果由你来规划,你认为做什么用途较为合理?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

读“我国某地区一古城遗址附近的古河床剖面图”,据此回答1-2题

该古城消失的原因可能是

| A.滑坡、泥石流频发 | B.火山喷发 | C.过度使用水资源 | D.人口增长过快 |

据图中信息判断,下列说法正确的是

| A.沉积颗粒乙形成的时间最早 |

| B.沉积颗粒甲形成的时期,河流水量最小 |

| C.该古城遗址位于青藏高原 |

| D.该古城遗址风力侵蚀作用显著 |

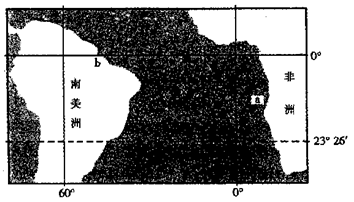

下图为“世界某区域示意图”,读图,回答1-2题

关于图中a海域的叙述,正确的是

| A.有寒流流经,等温线向较低纬凸出 |

| B.有暖流流经,对沿岸气候增温增湿 |

| C.有寒暖流交汇,形成大规模渔场 |

| D.若油轮泄露,污染物沿海岸向北扩散 |

B处为亚马孙河河口,关于该河流的叙述,正确的是

| A.5-10月为丰水期 | B.河口处没能形成巨大的三角洲 |

| C.河流径流参与海陆间循环 | D.有凌汛现象 |

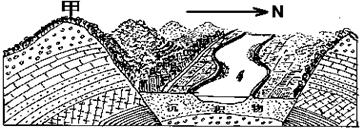

下图是我国某地地形和构造剖面图,读图回答1-2题。

有关图中地形的成因,正确的说法是

| A.甲为断块山 |

| B.河谷因岩层断裂上升,受流水侵蚀作用形成 |

| C.甲为褶皱山 |

| D.河谷因岩层断裂下陷,河流携带泥沙沉积形成的 |

图中甲山脉如果是秦岭,则下列说法正确的是

| A.北坡山麓的植被为落叶阔叶林 |

| B.南坡自然带谱较北坡复杂 |

| C.北坡山麓的植被为常绿阔叶林 |

| D.针叶林在北坡分布海拔较南坡偏高 |

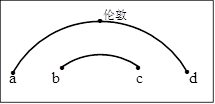

图中弧线均为纬线的一部分且为夜弧,a、b、c、d四点是夜弧的端点。读图完成1-2题。

下列说法正确的是

| A.此刻,a、b两地看到日出 |

| B.此刻,c、d的太阳高度角同为0° |

| C.此刻,北京的地方时为8:00 |

| D.此日,全球气压带、风带大致偏南分布 |

图示时期,下列现象可能发生的是

| A.东北地区正值休耕时期 | B.北印度洋季风洋流呈顺时针 |

| C.美国硅谷地区温和多雨 | D.长江中下游地区炎热干旱 |

资料:区域地理环境研究的前提是获取地理信息。遥感作为重要的信息源,为区域地理环境研究从定性到定量、静态到动态、过程到模式的转化和发展提供了条件。据此回答题。

74.在区域地理环境研究中,遥感技术的优势主要是

A.不受天气条件的限时 B.检测地表物体的微移动

C.节省大量人力、财力 D.视野广阔,检测范围广大

75.在区域地理环境研究中,遥感主要应用于

A.导航定位 B.洪涝灾害检测 C.资源普查 D.人口增长预测

下列有关田纳西河流域开发与整治结果的叙述,正确的是

| A.危害多年的洪涝灾害得到了有效控制 |

| B.该流域的人均收入已超过美国平均水平 |

| C.该流域森林覆盖率达60%以上 |

| D.航运、旅游业发展迅速,但工农业发展缓慢 |

有关地球环境人口容量的叙述,正确的是

| A.无论生产力发展水平如何,整个地球所能容纳的人口数量都是有限的 |

| B.目前,世界人口已大大超过了地球的环境人口容量 |

| C.按照目前情况发展下去,未来地球人口不会达到地球环境人口容量的极限 |

| D.地球环境人口容量可作为调控世界人口增长的重要参考依据 |

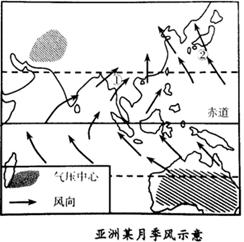

读右图,回答题。

根据图中信息判读,该时节

| A.南半球正值夏季 | B.北半球正值夏季 |

| C.南半球正值冬季 | D.北半球正值冬季 |

图示季节,北半球海陆气压的分布状况是

| A.海洋被低压盘踞 | B.陆地被低压盘踞 |

| C.海洋被高压盘踞 | D.陆地被高压盘踞 |

形成①半岛季风气候的原因是

| A.地形复杂多样 | B.海陆热力性质差异 |

| C.全球气温升高 | D.气压带风带的移动 |

有关旅游活动中的环境问题的叙述,正确的是( )

| A.旅游业并不是“无烟工业”,旅游活动也会产生环境问题 |

| B.发展旅游业必然会污染环境,应限制其发展 |

| C.旅游活动中的环境问题都是由于游客乱刻乱画造成的 |

| D.旅游活动带来的环境污染,不但危害当地居民,同时也危害旅游者自身 |

“低碳经济”是指以低能耗、低污染为基础的经济。《京都议定书》中把市场机制作为解决以二氧化碳为代表的温室气体减排问题的新路径,即在政府对二氧化碳排放进行总量限制的情况下,把排放权作为一种商品,从而形成了二氧化碳排放权的交易,简称“碳交易”。在遏制全球变暖的世界浪潮中,世界上有许多国家都大力发展生物柴油,以减少二氧化碳的排放。结合该图,完成问题。

“碳交易”的出现能使( )

| A.环境质量逐渐恶化 |

| B.环境质量逐渐好转 |

| C.生产工艺环保的企业获得更大的收益 |

| D.排放量大的企业获得更大的收益 |

生物柴油大多是就地取材,用棕榈油制取生物柴油的国家可能是( )

| A.美国 | B.德国 | C.菲律宾 | D.马来西亚 |

该表是我国2005年成品油产量和市场缺口预测资料,分析回答问题。

| 地区 |

汽油(万吨) |

煤油(万吨) |

柴油(万吨) |

|||

| 生产量 |

消费量 |

生产量 |

消费量 |

生产量 |

消费量 |

|

| 华北区 |

290 |

757 |

54 |

187 |

545 |

995 |

| 东北区 |

0 |

444 |

0 |

55 |

0 |

881 |

| 华东区 |

1309 |

1173 |

401 |

245 |

2438 |

3360 |

| 中南区 |

789 |

1039 |

270 |

276 |

1438 |

2243 |

| 西南区 |

0 |

365 |

0 |

121 |

0 |

459 |

| 西北区 |

0 |

400 |

0 |

91 |

0 |

704 |

我国能源生产和消费的主要特点是( )

| A.大多呈现消费量小于生产量 |

| B.西部地区资源短缺造成石油生产量小 |

| C.生产和消费地区分布不均 |

| D.能源紧张的问题非常突出 |

我国为拓宽能源供应渠道应该( )

| A.加强勘探,提高后备储量和产量 |

| B.与周边石油资源丰富的地区和国家合作 |

| C.调整产业结构,发展低能耗产业 |

| D.进行技术革新,提高能源利用率 |

表1是我国主要流域河川径流年际与年内分配情况表。据表回答问题。

表1

| 流域 |

长江 |

黄河 |

海河 |

塔里木河 |

| 极值比 |

2~5 |

3~6 |

5~7 |

1~2 |

| 丰水期4个月占全年百分比 |

50~60 |

60~70 |

80~90 |

70~80 |

注:极值比表示河流年际径流量最大值与最小值之比下列叙述正确的是

| A.东部季风区由南向北河流径流量年际变化增大 |

| B.塔里木河径流量季节变化大主要是因为降水不稳定 |

| C.表中各河均可能有地下水补给 |

| D.珠江流域的极值比可能是6~8 |

下列关于各流域开发和保护措施,叙述正确的是

| A.海河上游加强生态保护 |

| B.黄河中游防止地面沉降 |

| C.长江下游实行梯级开发 |

| D.塔里木河水资源统一调配使用 |