读某国家示意图,该国与我国西藏自治区接壤,森林覆盖率72%,回答下列小题。

下列对该国产业发展方向叙述合理的是()

| A.重视农牧业的发展 |

| B.以劳动力密集型工业为主导产业 |

| C.加强旅游业的开发 |

| D.发展资源密集型产业 |

该国水能资源丰富,但开发利用程度低,主要是因为()

| A.径流季节变化大,无法开发 |

| B.地质条件复杂,难以开发 |

| C.河水含沙量大,水库易淤积 |

| D.经济发展水平低,资金短缺、技术落后 |

我国资源短缺,主要原因有()

| A.我国各种自然资源贫乏,总量低于世界平均水平 |

| B.我国人均资源占有量远远低于世界平均水平 |

| C.我国对自然资源的不合理开发利用 |

| D.我国几乎所有的自然资源已经枯竭 |

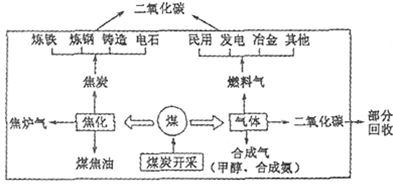

山西是我国煤炭输出最多的省区,随着煤炭深加工的发展,改变了以往单纯以煤炭开采为主的生产结构。下图是“山西某地煤炭资源开发和综合利用示意图”。读图完成下列问题。

该地生产结构的变化,其社会经济效益表现在( )

| A.减轻对外交通压力 | B.增加采煤企业数量 |

| C.促使煤炭产业外移 | D.提高企业综合利润 |

有关生产结构变化对当地生态环境的影响,说法正确的是( )

| A.提高了当地的植被覆盖率 |

| B.减缓当地气候变暖的趋势 |

| C.加剧了当地大气、水的污染 |

| D.加剧了当地水资源的短缺 |

读西电东送示意图,回答下列问题。

下列有关电力输出地区的说法,正确的有

| A.北线输出地区的水能蕴藏量居全国第一 |

| B.南线输出的主要是地势第二、三级阶梯交界处的水电 |

| C.北线输出的既有火电,又有水电 |

| D.输出电能的省区均位于我国中西部地区 |

下列有关电力输入地区的正确说法有

| A.输入地区主要位于东部沿海工业地带 |

| B.输入地区均有发达的钢铁工业基地和优良的海港 |

| C.输入地区能源不足,但发展工业所需的矿产资源配套较好 |

| D.输入地区已初步形成我国的城市群(带) |

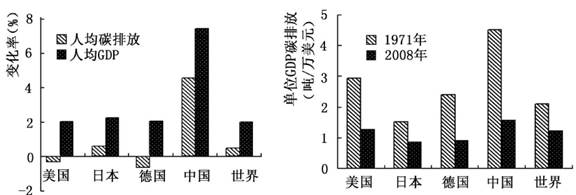

下左图为1971-2008年世界及部分国家人均碳排放与人均GDP变化率,下右图为1971、2008年世界及部分国家单位GDP碳排放。读图回答下列问题。

1.下列说法正确的是()

| A. | 美、日、德三国人均GDP变化率均低于人均碳排放变化率 |

| B. | 美、日、德三国人均GDP与人均碳排放同步增长 |

| C. | 美、日、德三国单位GDP碳排放最大的是美国 |

| D. | 1971-2008年单位GDP碳排放下降量最大的是中国 |

2.下列措施中能有效降低单位GDP碳排放的是()

| A. | 控制人口数量 | B. | 加快发展新能源 |

| C. | 加强科技创新 | D. | 缩减生产规模 |

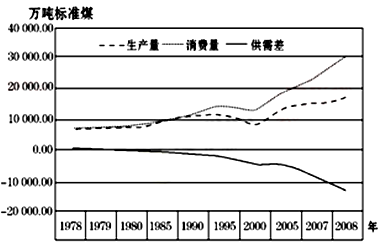

读东北三省煤炭资源供需变化图,完成下列题。

引起东北三省煤炭供需矛盾的主要原因是()

| A.东北是国家老工业基地 |

| B.煤炭运力不足 |

| C.环境污染严重 |

| D.区域煤炭资源趋于枯竭 |

根据该现状,当地应采取的有效措施有()

| A.调整能源结构,促使能源结构多样化 |

| B.重化工企业向内地迁移 |

| C.合作开发邻近地区的煤炭资源并调配 |

| D.调整产业结构,适当压缩重耗能工业的比重 |

2012中国(昆山)低碳交通及新能源汽车展览会,展出的新能源车型和清洁能源车型比以往任何一届都多。据此回答下列题。若新能源车被广泛使用,将产生的积极影响是()

| A.缓解城市交通压力 | B.减轻大气污染 |

| C.保护矿物能源 | D.提高能源利用率 |

若现阶段大量使用清洁能源乙醇作为汽车燃料,将会产生的影响是()

| A.缓解土地荒漠化 | B.加剧粮食供应紧张局面 |

| C.减轻耕地压力 | D.减少二氧化碳排放量 |

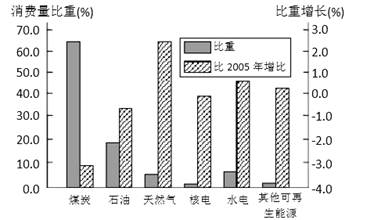

读“2010年我国能源消费结构及其比2005年增比图(下图),完成下列各题。

与2005年相比,2010年我国能源消费特点是()

| A.以煤炭为主,但消费量降低 |

| B.可再生能源消费比重均有增加 |

| C.新能源消费比重增幅最大 |

| D.煤炭、石油消费比重均有下降 |

在图示能源消费结构下,能源利用过程中产生的主要环境问题有()

| A.地下水位下降,土壤次生盐渍化加重 |

| B.森林破坏加剧,荒漠化速度加快 |

| C.SO2、NOX等酸性气体增多,酸雨蔓延 |

| D.总悬浮颗粒物增多,空气质量下降 |

“低碳经济”是指以低能耗、低污染为基础的经济。《京都议定书》中把市场机制作为解决以二氧化碳为代表的温室气体减排问题的新路径,即在政府对二氧化碳排放进行总量限制的情况下,把排放权作为一种商品,从而形成了二氧化碳排放权的交易,简称“碳交易”。在遏制全球变暖的世界浪潮中,世界上有许多国家都大力发展生物柴油,以减少二氧化碳的排放。结合该图,完成问题。

“碳交易”的出现能使()

| A.环境质量逐渐恶化 |

| B.环境质量逐渐好转 |

| C.生产工艺环保的企业获得更大的收益 |

| D.排放量大的企业获得更大的收益 |

生物柴油大多是就地取材,用棕榈油制取生物柴油的国家可能是()

| A.美国 | B.德国 | C.菲律宾 | D.马来西亚 |

该表是我国2005年成品油产量和市场缺口预测资料,分析回答问题。

| 地区 |

汽油(万吨) |

煤油(万吨) |

柴油(万吨) |

|||

| 生产量 |

消费量 |

生产量 |

消费量 |

生产量 |

消费量 |

|

| 华北区 |

290 |

757 |

54 |

187 |

545 |

995 |

| 东北区 |

0 |

444 |

0 |

55 |

0 |

881 |

| 华东区 |

1309 |

1173 |

401 |

245 |

2438 |

3360 |

| 中南区 |

789 |

1039 |

270 |

276 |

1438 |

2243 |

| 西南区 |

0 |

365 |

0 |

121 |

0 |

459 |

| 西北区 |

0 |

400 |

0 |

91 |

0 |

704 |

我国能源生产和消费的主要特点是()

| A.大多呈现消费量小于生产量 |

| B.西部地区资源短缺造成石油生产量小 |

| C.生产和消费地区分布不均 |

| D.能源紧张的问题非常突出 |

我国为拓宽能源供应渠道应该()

| A.加强勘探,提高后备储量和产量 |

| B.与周边石油资源丰富的地区和国家合作 |

| C.调整产业结构,发展低能耗产业 |

| D.进行技术革新,提高能源利用率 |

2010年12月1日,国家正式批复成立“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”。所谓资源型经济,主要是指依靠区域资源优势,通过对资源的开采、初级加工,形成初级产品的经济增长模式。据此回回答24—25题。有关山西“资源型经济”的叙述正确的是

| A.带动三大产业协调发展 |

| B.经济发展有较强的持续性 |

| C.易受经济形势变化的影响 |

| D.使山西省成为全国能源供应基地 |

山西实施经济转型试验的原因包括

| A.煤炭等资源已近枯竭 |

| B.单位GDP能耗高 |

| C.工业产品的市场日渐狭小 |

| D.区域生态环境遭受严重破坏 |

12月13日山西省国家资源型经济转型发展综合配套改革试验区正式获批。山西省的试点是目前唯一一个覆盖整个省域的综改区,未来将紧紧围绕“资源型经济转型”的改革主题,探索地区产业优化升级、战略性新兴产业发展,通过综合配套改革试验,在真正促进山西经济转型的同时,实现绿色发展和可持续发展.据此回答下列各题。山西省煤炭资源开发的优势条件有()

| A.位置优越,邻近工业城市,输电、输煤距离近 |

| B.开采技术先进 |

| C.煤炭资源丰富,煤质优良 |

| D.人口众多,劳动力丰富 |

有关山西省经济转型措施的叙述正确的是()

| A.加大煤炭开采力度 | B.发展新兴产业,优化产业结构 |

| C.整治环境污染 | D.淘汰煤炭、钢铁等重化工业 |