(13分)城市是人类活动对地理环境影响最深刻的地方,优越的地理环境更有利于城市的发展。读“我国某城市规划图”,回答下列问题。

(1)根据图示信息,比较A、B、C三地地租高低,并说明地租最高处的判断依据。(3分)

(2)请在A、B、C、D四地中,选择高级住宅区的最佳建造位置,并简析理由。(4分)

(3)下表为某中学地理研究性学习小组搜集的该城市建设发展过程中水量的百分比变化情况。

| 年份(年) |

降水量(%) |

蒸发量(%) |

地表径流(%) |

地下径流(%) |

| 1960 |

100 |

40 |

12 |

48 |

| 2012 |

100 |

27 |

41 |

32 |

分析该城市水量百分比变化的原因。(3分)

(4)随着城市经济迅速发展,汽车数量急剧增加,城市交通拥堵现象日益严重。请你为该市治理交通拥堵献计献策。(3分)

阅读图文资料,完成下列要求。

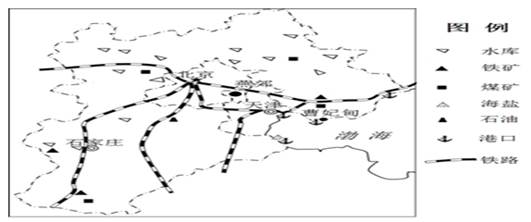

材料一:京津冀部分地区等值线图(图甲)和N地区主要对外交通示意图(图乙)

材料二:北京、天津、河北和全国社会经济指标(2012年统计资料)

| 项目 |

第一产业比重(%) |

第二产业比重(%) |

第三产业比重(%) |

城镇化率(%) |

| 北京 |

0.8 |

22.8 |

76.4 |

86.20 |

| 天津 |

1.3 |

51.7 |

47.0 |

81.55 |

| 河北 |

12.0 |

52.7 |

35.3 |

45.80 |

材料三 2014年4月4日,北京西城区政府与河北廊坊签署全面战略合作发展框架协议,部分产业从北京转移到廊坊,双方将加快产业协同发展。

(1)说明图示区域东南部和西北部的地形、河流水文特征的差异。

(2)分析M水库成为北京市最大地表饮用水水源地的自然原因。

(3)分析产业转移对北京可持续发展的积极影响。

阅读下面的材料,回答问题。

材料一:新疆阿拉尔位于天山南麓塔克拉玛干沙漠北缘。阿拉尔在维吾尔语里是“绿色岛屿”的意思。阿拉尔借助得天独厚的自然优势,经过几代兵团人的努力,已经成为全国最大的长绒棉生产基地,长绒棉出口量约占全国出口总量的65%。

(1)据图说明阿拉尔成为“绿色岛屿”的主要自然条件。(2 分)

(2)阿拉尔地区大规模发展棉花生产是否合理?试简述理由。(4 分)

材料二:某中等城市布局示意图,分析回答下列问题。

(3)在甲、乙、丙、丁四处开发房地产,何处可以称得上“地王”?理由是什么?

(4)丁处铁路、公路交会,经常发生堵车和交通事故,现已建立交桥,但仍然拥堵,原因何在?

下列关于城市化叙述正确的是( )

①城市化的发展应与其社会经济发展水平相适应

②较之于发达国家,发展中国家城市化具有起步晚、水平低、常出现与其经济发展不符的城市化现象的特点

③在大多数发展中国家的城市均出现了逆城市化现象

④城市化过程对于地理环境的影响不大

⑤城市化过程中可能出现环境质量下降、交通拥挤、住房紧张等社会问题

| A.①②④ | B.①②⑤ | C.①③⑤ | D.②③④ |

随着社会、经济、技术等因素的改变,区域地理环境与人类的关系也在发生变化。读长江中下游某城市不同发展阶段示意图,回答下列问题。

(1)从区域发展阶段看,该城市在阶段Ⅰ处于__________阶段。此阶段,该城市工业发展迅速,分析其发展的主要优势区位条件。

(2)据图分析,与阶段Ⅰ相比,阶段Ⅱ该城市在保护环境方面采取了哪些措施?

(3)阶段Ⅱ图中,①、②、③地中可能为高级住宅区的是_____ ,判断的理由是__ 。

(4)近来年,该城市制定了投资企业较高的准入“门槛”,从区域可持续发展的角度看,制定的“门槛”有哪些要求?

下图为历史时期三峡地区城市海拔高度变化图,据此回答小题。

与图示信息相符的是

| A.所有城市平均海拔都在200米以下 |

| B.各时期新创城市海拔都高于原有城市 |

| C.城市开发总体呈现由低到高的开发时序 |

| D.新创城市与所有城市平均海拔的变化趋势一致 |

三峡地区的这种城市开发时序导致的后果可能是

| A.土壤盐碱化 | B.酸雨严重 |

| C.水土流失加剧 | D.热岛效应加强 |

读 我国南方某河流中下游地区不同发展阶段的示意图,分析回答有关问题。(共11分)

(1)从阶段一到阶段二,甲地农业生产方向发生了明显的变化,请说明最可能的变化是什么,并分析发生这种变化的主要原因。(3分)

(2)从阶段一到阶段二,该地工业结构和工业布局发生了哪些变化?(4分)

(3)从阶段一到阶段二,该地交通发生了哪些变化?(4分)

阅读材料,回答下列问题。

材料一为走新型城镇化道路,实现区域协调和城乡统筹发展,提高城镇化质量,江苏将城镇空间结构调整为“一带两轴,三圈一极”(沿江城市带、沿海城镇轴和沿东陇海城镇轴,南京都市圈、徐州都市圈、苏锡常都市圈和淮安增长极),以强化城镇空间集聚效应。

材料二图1是2011年江苏城镇化水平分布和空间结构规划示意图,图2是江苏不同地区城镇化水平变化图。

(1)江苏省城镇化水平空间分布的差异是______,其形成的主要原因是___________。

(2)与苏中、苏北地区相比,苏南地区城镇化进程特点主要有_____________。

(3)在沿江城市带,苏锡常都市圈与南京都市圈相比,最主要的有利区位条件是_______;在苏北地区,规划淮安增长极的作用是_____________________________。

(4)为走新型城镇化道路,江苏城镇化今后应从强调数量和速度转变为强调_________,主要体现在______________________________________。

(5)江苏实施差别化的城镇化发展战略。请将适宜的城镇化发展策略序号填写在相应的横线上。

苏南地区____________苏中地区_______苏北地区___________

①强化人口向城镇轴和都市圈集聚,以大城市带动区域发展

②以人口就地转移为主,建成城乡一体化城市带

③引导人口本地城镇化,提升融入长三角核心地区的能力

城市是人类活动对自然地理环境影响最深刻的地方,不同的地理环境对城市的形成和发展的影响不同。读“某城市示意图”,分析完成下列问题。(12分)

(1)从城市功能区看,图中甲功能区的土地利用类型主要是用地,A处最有可能形成区。

(2)简析B处布局工业区的合理性。

(3)随着城市的发展,该市准备在①、②两地建设卫星城,两卫星城的建设可以缓解主城区城市化过程中出现的哪些环境问题?

(4)简要评析湖泊、山地对城市环境和交通的影响。

结合京津冀地区示意图和首钢曹妃甸厂区海水淡化流程图,回答下列问题。

河北省供应北京81%的水和天津93%的水。该省的水库主要分布在其北部和西部地区。

(1)简析河北省水库主要分布区的自然环境的显著特征及对京津地区的生态环境效益。

河北是近代工业发展较早的省份,其钢铁、电力、石油加工、炼焦、化学原料等重工业规模庞大。

(2)从京津冀地区示意图和上述文字材料中找出四条相关信息,分别对应说明河北省发展重工业的有利社会经济条件。

(3)首钢曹妃甸厂区海水淡化厂社会效益和环境效益良好,据图各找出一条信息加以说明。

有近30万“北漂”每天往返于北京与“睡城”燕郊之间。近年来,北京许多科研院所和制造业迁至燕郊,燕郊借此加快了留住人才建设“创业燕郊”的步伐。

(4)简述“创业燕郊”对缓解北京城市问题的作用。

某城市地处平原地区,图1示意该城市功能分区,图2示意地租变化。读图,完成小题。

若该城市功能区布局合理,则其主导风向和河流的大致流向可能是( )

| A.西风;自西向东 | B.西北风;自东向西 |

| C.东南风;自东向西 | D.东风;自西向东 |

图2中曲线能反映图1中甲乙一线地租变化的是( )

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |

热岛效应是城市化带来的最明显的环境特征之一。下图为北京地区2007~2010年城区与郊区温度差值(℃)随时间变化的等值线图。读图,完成下列小题。曹冬柏

(1)北京城市热岛效应最显著的季节为

A.春季 B.夏季 C.秋季 D.冬季

(2)近年来,北京城区和郊区温度差值在减小,主要原因是

A.城区绿地面积显著增加 B.城区实行机动车限行政策

C.郊区城市化发展迅速 D.郊区水域面积大量减少

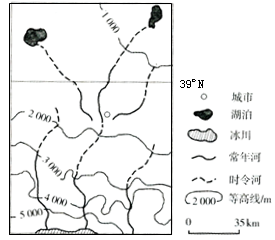

读我国某区域等高线图,分析回答:

(1)描述该区域河流的水系特征。

(2)若该地区大规模引水灌溉进行农业开发,将对当地自然地理环境产生哪些影响?

(3)你认为图中城市规模是否应该扩大?请说出你的理由。

下图是“某城市规划简图”,该市常年盛行东北风,读图完成下列问题。

(1)图中X、Y、Z代表的功能区分别是________、________、________。(3分)

(2)下面能正确表示上图中A—B虚线地租水平变化特征的是( )

(3)假如你是一名房地产开发商,将在该城市的a、b、c、d四个地块中选一处建设高级住宅区,你认为最合适的是,理由是。(3分,至少答3点)

(4)随着城市经济迅速发展,汽车数量急剧增加,城市交通拥堵现象日益严重。请你为该市治理交通拥堵献计献策。; (2分,至少答两点)

“海绵城市”是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。下图是我国西北某城市依“海绵城市”原理建设的道路绿化带,据此完成下列问题。

下列对图中城市道路绿化带设计的评价,正确的是()

| A.绿化带高度过低,不能发挥隔离车辆作用 |

| B.下凹式绿化带利于雨水收集,减少内涝 |

| C.裸露地面铺设砂石易造成扬沙天气并堵塞下水管道 |

| D.绿化带面积过大,易发生城市内涝 |

“海绵城市”建设对水循环各环节影响最显著的是()

①调节地表径流②调节水汽输送③ 增加大气降水④增加下渗

| A.①② | B.①④ |

| C.②③ | D.③④ |