阅读下列材料:

(梵蒂冈)圣彼得大教堂前的广场,由教廷总建筑师,也曾主管圣彼得大教堂建筑的伯尼尼设计。广场以1586年竖立的方尖碑为中心。……梯形广场的地面向教堂逐渐升高,当教皇

在教堂前为信徒们祝福时,全场都能看到他。……在长圆形广场的长轴上,方尖碑的两侧,各有一个喷泉,它们显示出广场的几何形状。在广场中央,可以比较好地看到大教堂的穹顶,它向人们指示了一个观赏大教堂的最佳位置,多少弥补了一点因大教堂前增加了一段巴西利卡、人们在一定距离内看不到完整的大穹顶的缺憾。伯尼尼说,柱廊像欢迎和拥抱朝觐者的双臂。

──陈志华《外国建筑史(19世纪末叶以前)》

请回答:

(1)设计师用椭圆形广场的设计,以及梯形广场地势由外向内、向圣彼得大教堂逐渐升高的设计,分别突出了什么理念?

(2)当时罗马教皇决定改建圣彼得大教堂及其广场的目的何在?圣彼得大教堂前广场的设计体现了怎样的寓意?

(3)根据以上材料并结合所学知识,圣彼得大教堂所体现了哪些领域的成就?试分析其原因。

中国对外交往经历了古代的朝贡外交和近代的屈辱外交,现代中国的外交观念和政策均发生了重大变革。阅读下列材料:

材料一 《1949—1972年与中国建交国家数据简表》

| 年份 |

1949 |

1950 |

1951 |

1952 |

1953 |

1954 |

1955 |

…… |

1971 |

1972 |

| 建交国家 |

8 |

9 |

1 |

0 |

0 |

1 |

3 |

…… |

14 |

17 |

材料二 对于西方列强强加于中华帝国的不平等条约,如果要了解其单方面的和不平等的性质,我们就必须回顾一下中国首先强加于西方来客的古老朝贡制度。这个古老的中国制度,也同取代它的条约体系一样,是不平等的。不言而喻,二者不平等的性质各有不同。值得回味的是,清廷对今日司空见惯的外交礼仪极力拒斥,对今日看来严重损害国家主权和领土完整的割地赔款、治外法权等最不平等的条约款项,却相对容易接受;而西方列强则将清廷习以为常的朝觐礼仪,视为最不堪忍受的不平等待遇。

——王培培《“朝贡体系”与“条约体系”》

材料三 1949年10月1日,新中国政府宣布:“凡愿遵守平等、互利及尊重领土主权等项原则的任何外国政府,本政府均愿与之建立外交关系。”

——毛泽东《中央人民政府公告》

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识分析,在1952—1953、1954—1955、1971—1972这三个阶段,影响中国外交发展状况的直接原因是什么?

(2)综合上述材料并结合所学知识,论证“现代中国外交的平等性”。

(要求:观点明确;史论结合;逻辑严密;表述清楚;250字左右)

康熙帝是清朝历史上一个很有政绩和影响的皇帝。

阅读下列材料:

材料一 帝王治天下,自由本原,不专恃险阻。秦筑长城以来,汉、唐、宋亦常修理。其时岂无边患,明末,我太祖统大兵长驱直入,诸路瓦解,皆莫敢当。可见守国之道,惟在修德安民,民心悦,则邦本得,而边境自固,所谓众志成城是也。如古北、喜峰口一带,朕节巡阅,概多损坏,今欲修之,兴功劳役,岂能无害百姓。且长城延袤千里,养兵几何,方能分守!……

昔秦兴土石之工修筑长城,我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更坚固。

——《清圣祖实录》卷一五一

材料二 噶尔丹者……自言受达赖封为准噶尔博硕克图汗。三十五年,圣祖亲征噶尔丹,至克鲁伦河。噶尔丹败窜,慰其部下曰:“此行非我意,乃达赖使言南征大吉,是以深入。”

——(民国)柯劭忞等《清史稿》卷五二五《藩部八·西藏》

材料三 大臣皆言藏地险远,不决进兵议。圣祖以西藏屏蔽青海、川、滇,若准夷盗据,将边无宁日。且贼能冲雪缒险而至,何况我军。五十七年,命皇十四子为抚远大将军……于是蒙古憨、王、贝勒、台吉各帅所部兵,或数千、或数百,于五十九年春随大兵扈从达赖喇嘛入藏。

诏加封……第六世达赖喇嘛于九月登座……以拉藏旧臣贝子康济鼐掌前藏,台吉颇罗鼎掌后藏。

——(清)魏源《圣武记》卷五《国朝抚绥西藏记》

请回答:

(1)据材料一,归纳康熙帝的长城观。

(2)据材料二,指出W#W$W%.K**S*&5^U噶尔丹叛乱与部分西藏势力之间的关系,并分析噶尔丹言论的意图。

(3)对于西藏地区的管理,康熙一改历代的传统做法。据材料三概述其做法的创新之处及历史意义。

阅读材料,完成下列要求。

材料

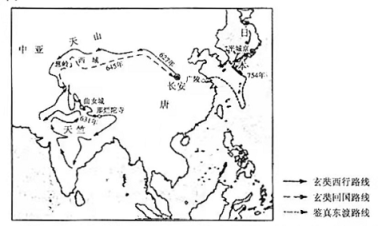

玄奘(602-664),为寻求准确的佛经文本,西行"求法",历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国,回国后,他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍。

鉴真(688--763),深明佛学,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大影响。

--据袁行霈等主编《中华文明史》等

解读材料,提炼出一个观点,并结合中国古代史的其他相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理,明确,史论结合。)

“中体西用”思想是近代以来,中国学习和借鉴西方文明的一种政治文化理念。阅读下列材料:

材料一 “今欲强中国,存中学,则不得不讲西学。然不先以中学固其根柢,端其识趣,则强者为乱首,弱者为人奴,其祸更烈于不通西学者矣……今之学者,必先通经以明我中国先圣先师立教之旨,考史以识我中国历代之治乱、九州之风土,涉猎子、集以通我中国之学术文章,然后择西学之可以补吾阙者用之。”

“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应世事,不必尽索之于经文,而必无悖于经义。”

——张之洞《劝学篇》

材料二 ……在梁启超看来,“中体西用”论者所要学习的西方技艺,都是不值一提的末枝小节;相反,被他们视为“本”或“体”而不愿加以改变的……才是应该先变、大变的。

——吴一泉《“中体西用”说及其历史作用》

材料三 “中体西用”没有引导中华文化成功地进行转型,一方面是“中体西用”模式下的“中体”已不具有先进的凝聚核心作用,在现实中成为阻碍中西文化交流与融合的障碍。……另一方面,“中体”在吸收代表资本主义文化的“西用”之后,并没有实现“中体”本身的更新和发展,使中国封建文化形成一个新质的文化肌体。相反,中国文化在封建主义的故道上苟延残喘。

——王艳华《从“多元一体”文化发展模式角度评析“中体西用”》

请回答:

(1)依据材料一指出张之洞提出“中体西用”思想的直接目的。

(2)结合所学知识,从政治、文化两方面理解材料一中的“中学为内学”的主张。

(3)概括说明材料二、三分别从什么角度去否定“中体西用”思想的?

(4)面对当今全球化的趋势,你能从“中体西用”思想的借鉴中得到哪些有益于中国现代化建设的启示?

法制是人类共有的精神财富,是社会进步的重要标志。阅读下列材料:

材料一 中国法典的缘起与(罗马)查士丁尼法典的组成方式有相同之处……限制《中国法典》之外的出版物的发行(政府除外),罗马亦是如此:两国都各自以公告、律令和诏书等形式立法,还有诸如过继、家庭财产共同占有关系等都有相同之处。

——田涛《西方人眼中的中国法律接触与碰撞》

材料二 新兴地主阶级反对奴隶主贵族垄断法律,坚决要求把成文法律公布出来,以保护他们的私有财产和其他权利。汉文帝接受贾谊的“儒家‘兴礼乐’,更新秦朝法律,‘刑不上大夫’”的建议。汉律规定,对普通人犯随时逮捕,对有贵族官僚身份的人犯,如需要逮捕的,必须先奏请皇帝批准,逮捕后不加刑具,以示宽容。刘邦时,法令规定商人“不得衣丝乘车”,吕后、惠帝时规定“市井子孙不得为官吏”。

——据李小兵《中国古代法律制度》整理

材料三 公元前3世纪左右,平民在法律上已取得与贵族平等的地位,开始享有完全的公民权。到公元212年,罗马皇帝卡拉卡拉颁布敕令,授予一般臣民以公民权。帝国初期罗马法学家们讲的“平等”,不仅是建立在奴隶制基础上的平等,而且也是建立在罗马奴隶制社会相当发达的私有制和商品交换基础上的平等。古希腊多葛学派进一步提出自然法体现人的理性的观点。古罗马思想家西塞罗和后来的法学家们继承并系统论述、论证自然法学说。

——沈宗灵《略论罗马法的发展及其历史影响》

请回答:

(1)据材料一,归纳古代中国与罗马在法治方面,有哪些相似点?

(2)对比材料二、三,指出古代中国与罗马法律在保护对象、立法理念、经济主张等方面有何不同?

(3)黑格尔在《法哲学原理》说:“法律决非一成不变的,相反地,正如天空和海洋因风浪而起变化一样,法律也因情况和时运而变化。”试以古罗马法的演变为例,阐释该观点。

[历史——选修4:中外历史人物评说]

材料 孔尚任(1648~1718),山东曲阜人,孔子64世孙。康熙二十三年,皇帝南巡过曲阜,孔尚任进讲儒家经典受赏识,破格授国子监博士,后迁户部主事、员外郎等职。他博览群书,喜诗文,精通音律,著有《湖海集》等诗文集。他经十余年时间,于康熙三十八年,写成传奇剧本《桃花扇》。该剧以明末复社文人侯方域与李香君悲欢离合的爱情故事为线索,描写了南明弘光小朝廷的覆亡悲剧,抒发了作者的兴亡之感,达到了历史真实和艺术真实的较好结合。剧本场面宏大,结构严谨,语言优美,主要人物也塑造得非常成功。《桃花扇》在京师上演,使名臣故老皆掩映独坐,唏嘘而散,为统治者所不满,孔尚任旋被罢官。

——摘编自《中国戏曲史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孔尚任《桃花扇》取得成功的条件。

(2)根据材料并结合所学知识,简析孔尚任仕途浮沉的原因。

[历史——选修1:历史上重大改革回眸]

材料一 候选郎中陈时政奏请:“日本伊藤(博文)罢相来游中土……查伊藤既为日本维新之臣,必能识新政之纲领,知变法之本原……如才堪任使,即可留之京师,著其参预新政,自于时局更多裨益也。”翰林院编修黄曾源奏陈:“建议之臣言联英、日以拒俄者,十之八九,而言和俄以疑英、日者,盖百不得一矣……是伊藤之益于新政者,不可知;而其为害于邦交者,已有不可胜言者矣”“为今之计,莫若就此和俄,以疑英、日之局而修补之”。

——据《戊戌变法档案史料》

材料二 百日维新期间,光绪帝向严复询问变法对策。严对曰:“请皇上于未变法之先,可先到外洋一行,以联各国之欢,并到中国各处,纵人民观看,以结百姓之心。”

——据《中国近代史资料丛刊•戊戌变法》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括陈时政、黄曾源、严复的主张。

(2)根据材料并结合所学知识,对三人的主张进行整体评价。

材料

ㅤㅤ孔子“以诗书礼乐教”,在周游列国遭遇困窘的情况下,仍“讲诵弦歌不衰”。孔子曾向鲁国、齐国的音乐大师学习,并有深刻的领悟力和高超的演奏技巧。史载,孔子整理的《诗》305篇,“皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺”。孔子强调“正音”“雅乐”,反对靡靡之音。他说:“《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。”又说:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者。”在孔子看来,“乐教”不仅仅是声乐、器乐、歌舞等形式,而且是育人才、齐风俗,实现政治与社会理想的重要途径。“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”

——据《史记》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括孔子提倡“乐教”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析孔子“乐教”思想的影响。

【根据地与敌后抗战】

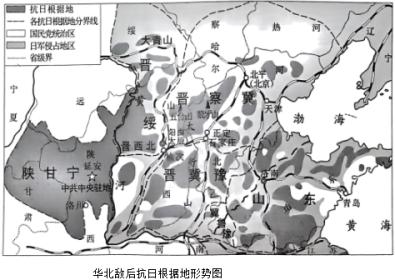

材料一ㅤ八路军在华北的战略展开,大体上经历了三个阶段:太原失守以前,八路军主要是以游击战和游击运动战直接在战役上配合友军作战,以少部兵力进行发动群众和组织群众武装的工作;太原失守以后,八路军各师主力分别在晋察冀、晋东南、晋西北和晋西南开展独立自主的山地游击战争;1938年4月以后,八路军实行大幅度分兵,向河北、豫北平原、山东、冀热边和绥远等华北广大敌后区域发展游击战争,开辟了广大的敌后战场。

——摘自中共中央党史研究室《中国共产党历史》

材料二

(1)根据材料一并结合所学,简述八路军在华北战略展开的意义。

(2)根据材料并结合所学,指出华北敌后抗日根据地的分布特征,并分析敌后抗战的战争形式以“游击战”为主的原因。

阅读材料,完成下列要求。

材料

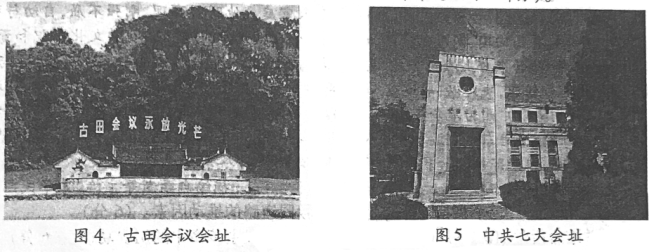

1961年,国务院公布了第一批全国重点文物保护单位名单,其中革命遗址及革命纪念建筑物共33处,包括古田会议会址(图4)和中共七大会址(图5,属于延安革命遺址的一部分)。

有学者阐述古田会议会址的入选理由:

古田会议总结了红四军成立以来军队建设方面的经验教训,确立了新型人民军队建设的原则,重申了党对红军的绝对领导,强调了党的思想建设和组织建设的重要性,从而确立了"思想建党,政治建军"的建党建军原则。古田会议在我党我军建设史上具有里程碑式的重要意义。

根据材料并结合所学知识,说明中共七大会址的入选理由,并简述革命遗址列为文物保护单位的意义。

阅读材料,完成下列要求。

2018年是改革开放40周年。我国改革开始于农村,安徽省凤阳县小岗村是我国农村改革的主要发源地。我国农村改革始终是在党的领导下进行的。

材料一

1978年冬,小岗村的18户村民以"敢为天下先"的精神,在一纸大包干的"秘密契约"上按下鲜红的手印,拉开了中国农村改革的序幕。改革如同释放了魔力,次年,小岗村迎来大丰收,粮食总产达13.3万斤,一举结束20余年吃国家救济粮的历史,并首次归还国家贷款800元。进入新时代,小岗村大力推进土地"三权分置"改革,完成土地承包经营权确权登记颁证工作;成立集体资产股份合作社并颁发股权证,实现了村民"户户包田"到"人人持股"的转变,2017年,小岗村集体收入突破820万元,农村人均收入比2012年增长70%以上。

材料二

为发展农村生产力,满足广大农民摆脱贫困、过上富裕生活的期盼,党中央先后出台了一系列关于农业改革发展的文件。如1982年发布《全国农村工作会议纪要》,明确肯定"包干到户"等形式的责任制的社会主义性质;1991年颁发《中共中央关于进一步加强农业和农村工作的决定》,把以家庭联产承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制确立为我国农村的一项基本经营制度;2016年制定《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》,推进"三权分置"改革;2018年出台《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》,指导农村改革发展不断深入。

(1)小岗村的改革发展实践证明,唯改革才有出路,改革要常讲常新,运用生产力和生产关系的辩证关系原理加以说明。

(2)运用文化生活的有关知识并结合材料二,分析先进文化在推动我国农村改革发展中的作用。

(3)请就新时代青年学生如何发扬小岗村"敢为天下先"的创新精神提出三条建议。

阅读下列材料:

材料一 英国“光荣革命”(实际是一次政变)大概是我心目中最完美的一次政治设计。它在一个有长期专制传统的国家找到了一个摆脱革命与专制的循环,能有效地控制“控制者”的办法。……这大概是改造专制制度以进行制度创新、摆脱专制的革命循环、走向长治久安的最完美的例子。

——杨小凯《中国政治随想录》

材料二 第一条:第一款 本宪法所制定的立法权,属合众国国会,国会由一个参议院和一个众议院组成。第七款 ……经众议院和参议院通过的法案,在正式成为法律之前,须呈递合众国总统,由总统审批。倘若……该议院的议员以三分之二仍然通过法案,该法案成为法案。

第二条:第一款 行政权力赋予总统,总统任期四年……第二款 总统有权缔结和约,但须争取参议院的同意,并须出席的参议员中三分之二的人赞成。他有权提名,并于取得参议院的同意后,任命大使、最高法院的法官……

第三条:第一款 合众国的司法权属于一个最高法院以及由国会随时下令设立的低级法院,最高法院和低级法院,如果尽忠职守,应继续任职……

——美国《1787年宪法》

请回答:

(1)结合材料一和所学知识,指出“光荣革命”后英国形成了什么政治体制?该政体是如何逐步实现有效控制王权的?

(2)指出材料二中宪法所反映的原则,并根据材料具体说明这种原则在美国1787年宪法中是如何体现的?(不得照抄原文)

(3)英国和美国政体都属于资产阶级代议制,结合材料和所学知识,归纳资产阶级代议制的优点。

【历史上重大改革回眸】

材料一 租庸调制度是唐朝的赋税制度成年男子要交一定粮食,称为租。缴纳一定的绢或布,称为调。服役期间,不去服役的要上缴一定的绢或布代役。租庸调制度与均田制相互配合,一旦均田制遭到破坏,租庸调制度也会遭到破坏。武周以后由于人口增加,土地兼并严重,公家已经没有土地实行均田制……安史之乱后,土地兼并更是激烈,加以军需,各地长官都可以任意摊派赋税,无须获得中央批准,中央不能派遣官员监察,于是各种苛捐杂税纷纷出现,加剧了阶级矛盾,赋税制度改革势在必行。唐德宗年间,改行杨炎的两税法。规定每家每户按照资产缴纳户税,按田亩交纳地税,取消一切杂税杂役。

材料二 清初,随着经济的复苏,土地兼并更加严重,于是农村里面分化出大量无业光丁。封建国家征收赋税的原则是以土地和人口为依据的,人口大量流亡势必引起丁役负担不均。“丁额无定,丁银难征。”又造成不少的钱粮亏空,危及到清政府的统治。从康熙五十年到雍正四年之间,大多数省份,百年积欠的抢粮都达到几十万至几百万。丁役负担沉重的压在无地少地的农民身上,造成阶级矛盾的尖锐化,当时截成党类围攻城府的时间时有发生……雍正帝一上台就推行摊丁入亩,把丁税平均到田赋中,征收统一的地丁银。摊丁入亩后地丁合一,丁银和田赋统一,以田亩为征税对象,简化了税收手续。

(1)根据材料概括指出两税法与摊丁入亩的实施背景。

(2)根据以上材料和所学知识分析中国古代赋税制度的演变特点。