阅读材料,回答问题。

材料一我国不同时期城市人口比重一览表

| 时间 |

战国(公元前300年) |

西汉(公元2年) |

唐 (745) |

南宋 (1200) |

清 (1820) |

清 (1893) |

现代 (1949) |

现代 (1978) |

现代 (2009) |

| 比率 (%) |

15.9 |

17.5 |

20.8 |

22.0 |

6.9 |

7.7 |

10.6 |

17.9 |

46.6 |

材料二明清时,唐宋以来被称作“草市”的新型、市镇得到充分发展。据统计,宋代江浙地区在行政中心之外,出现了71个市镇,明代达316个,清代增至479个,市镇之间的直线距离不过数十里。一些市镇的规模与居住人口都超过府县治所,这些市镇充斥着牙行、布正与手工作坊,收纳周边个体民户产品,进行深加工、吸引外地客商,行销远方市场。

——赵冈《中国城市发展史论集》

材料三近代中国出现的新兴城市主要集中在东部地区,其中,香港、青岛等长期被列强占据:上海、天津、汉口等被辟为通商口岸,出现了畸形繁荣的商业区;近代工矿企业、商业的发展,推动了唐山、无锡等城市的兴起;郑州、石家庄等因地处铁路沿线导致较大的发展。帝国主义的侵入把大批商品送进来,只能使人失业,不能使人得业。帝国主义的商品冲击了农村手工业,制造了众多的游民无产者,而新式工厂发展滞后,无力吸收多数游民无产者。“外国商品来的愈多,制造游民无产者的功用便愈大;中国工业发达愈慢,吸收游民无产者的能力愈小”。

——周谷城《现代中国社会变迁概论》

材料四英国是世界上第一个城市化的国家。从18世纪后期到19世纪中叶,城市人口,占全国总人口的比例从20%上升至51%。约克郡的城镇数量由1801年的15个增长到1891年的63个。从1820年到1830年,曼彻斯特、伯明翰等主要工业城市的人口增长达40%以上,是增长最快的10年。

——阿萨·勃里格斯《英国社会史》

(1)根据材料一,分析我国城市化的大体发展概况。结合所学知识分析我国封建社会形成时期城市化率较高的政治因素和封建社会衰落时期城市化率逐步下降的经济因素。(9 分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出明清江南城镇的特点及其兴起的背景。(5 分)

(3)根据材料三并结合所学知识,分析中国近代新兴城市的特点和影响。近代中、英两国城市发展的差异很大,据材料三、四并结合所学知识,分析其原因。

(4)依据上述材料,你认为我国在今后城市化的进程中应注意哪些问题?

江南经济的发展是中国历史长河中一抹亮丽的风景。阅读材料,回答问题。

材料一从明代开始,徽商就以江南为重点开展经营活动,入清后更为活跃。经营内容,如丝、棉、粮等无所不包;经营方式有独资、商伙制、合资三种;经营手段巧妙而无所不用其极,甚至包括一些非经济的手段。……清乾隆时,安徽绩溪商人王泰邦在周庄创设商业。后人称颂王泰邦“我祖泰邦公,作贾在吴中,设市周庄镇,居然端木风,春季市茶叶,冬季海货通。”

据材料一,概括徽商能够成功的原因,指出其对江南商品经济发展的贡献。

材料二

表一 1920年全国女工地区分布表

| 全国 |

江苏 |

浙江 |

安徽 |

湖北 |

| 21.7万人 |

14.2万人 |

1.6万人 |

1.3万人 |

1.1万人 |

表二 1924年上海女工行业分布表

| 女工总人数 |

染织业女工人数 |

饮食业女工人数 (卷烟业为主) |

两业女工占女工 |

| 120946 |

98000 |

8400 |

90% |

——《中国近代工业史资料》

(2)据材料二,指出20世纪20年代女工的地区和行业分布特点。结合所学知识,分析这一时期女工群体出现的原因。

材料三 20世纪九十年代未,华西村书记昊仁宝大胆上马热轧带钢,并使之一举成为华东地区的龙头老大。1999年,“中国农村第一股”——华西村股票在深圳上市,筹资2.9亿元,逐步拥有了钢铁、纺织、旅游等多个优势产业群,一批科技含量高、经济效益好的项目,成为华西村加快发展的重要经济增长点。

(3)据材料三,指出华西村经济发展的措施。促使这些措施出现的国家政策有哪些?

中国人对民主政治的认识和探索经历了一个不断发展的过程。阅读材料,回答问题。

材料一敌今日欧洲各国,什九皆属虚戴君主之共和政体也……其为制也,有一世袭君主称尊号于兆民之上,与专制君主国无异也。而政无大小皆自内阁出,内阁则必得国会多数信任于始成立者也。

——梁启超《新中国建设问题》

(1)材料一中“虚戴君主之共和政体”是指什么?据材料概括其特点。

材料二民国初年,一时间,“集会结社,犹如疯狂,而政党之名,如春草怒生”,“党会既多,人人无不挂名一党籍。”……1913年第一届国会选举,国民党成为国会第一大党。正当宋教仁(国民党竞选负责人)踌躇满志地准备组阁时,还没待第一届国会召开,就被袁世凯派的刺客暗杀于上海火车站。

——《近代中国人对民主道路的探索》

(2)据材料二,指出民国初年政治领域的新现象,结合时代背景分析其昙花一现的原因。

材料三我们的国家是属于四个民主阶级(工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级)的人民民主专政,反动的封建阶级、官僚资产阶级的分子不能列入人民的范围。等到他们彻底悔悟和改造后才能取得人民的资格。中国的少数民族也应该包括在中华人民共和国之内,承认他们的自治权。因此,我们认为“中华人民共和国”这个国名是很恰当的。

——《关于人民政协的几个问题》

(3)据材料三,概括“中华人民共和国”的政治特点。与西方相比,“中华人民共和国”民主政治最大的优势是什么?

鸦片战争后,在近代中国社会演变的过程中,逐渐形成半殖民地半封建社会的若干基本特点。阅读材料,回答问题:

材料一鸦片战争之前中西交往历史的主要内容不是殖民史,不是鸦片入华史,也不是文化交流史,而是贸易的历史,是物质上互通有无的历史。鸦片战争的发生固然是由于综合因素导致,但其中最重要的还是经济上的原因。在于茶叶、在于白银、在于鸦片等等……

——摘编自郭卫东《转折——以早期中英关系和〈南京条约〉为考察中心》

(1)评述材料中关于鸦片战争爆发主要原因的观点。

【要求:围绕材料中的观点展开评论;观点明确,史论结合】

材料二上海港对英国的贸易额(单位:1000美元)

| 年份 |

1843~1844 |

1845 |

1846 |

1847 |

1848 |

1849 |

1850 |

| 总输入 |

2522 |

5195 |

3889 |

4312 |

2533 |

4413 |

3909 |

| 棉织品 |

1671 |

4255 |

3080 |

3311 |

1836 |

3052 |

2618 |

| 毛织物 |

557 |

804 |

623 |

782 |

327 |

809 |

501 |

| 砂糖 |

2 |

43 |

170 |

82 |

147 |

||

| 杂物 |

292 |

136 |

186 |

176 |

200 |

470 |

643 |

| 总输出 |

2360 |

6046 |

6492 |

6726 |

5081 |

6514 |

8021 |

| 茶 |

322 |

2221 |

2027 |

1834 |

1654 |

2019 |

2427 |

| 生丝 |

2003 |

3806 |

4430 |

4819 |

3331 |

4417 |

5529 |

| 杂货 |

35 |

19 |

35 |

73 |

96 |

78 |

65 |

——资料来源:英国议会文书《上海领事罗伯逊关于该口1856年贸易的报告》

(2)据材料二,解读表格反映出上海港对英贸易出现的变化。

(3)结合所学,分析导致材料二上海港对英贸易变化的原因。

中国历程——中国曾经历了一个由衰落到独立富强的发展过程。阅读材料,完成下列各题。

一、衰败的中国

材料一:有人说,18世纪中后期西方选择了海洋,中国却选择了陆地。

——来自网络

(1)材料一中“中国却选择了陆地”的根源是什么?近年来,一些学者注重从“经济、政治、文化、社会一体”的角度研究历史。据此研究角度,结合所学概括那时的“西方选择了海洋”对以后的中国带来那些消极影响?

二、探索的中国

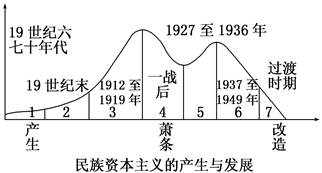

材料二:在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的夹缝中,中国民族资本主义艰难、曲折地发展。但在近代中国历史发展进程中具有重要地位和作用(见右图)。

——人民版历史教材

(2)根据材料二论证民族资本主义在中国现代化进程中的作用。(要求:条理清晰,史论结合)

三、改革开放的中国:

材料三:中共三中全会政策的“进化之路”

| 十一届三中全会 |

|

| 重点议题 |

工作重点转到现代化建设;改革开放 |

| 关键词 |

拨乱反正、邓小平核心、家庭联产承包责任制、改革开放 |

| 十二届三中全会 |

|

| 重点议题 |

经济体制改革;有计划的商品经济 |

| 关键词 |

城市经济体制改革、农村走向城市、商品经济 |

| 十四届三中全会 |

|

| 重点议题 |

建立市场经济体制;建立宏观调控体系 |

| 关键词 |

市场基础性作用、宏观调控、收入分配 |

| 十八届三中全会 |

|

| 重点议题 |

完善市场经济体制;深化改革 |

| 关键词 |

市场决定性作用、国企改革、转变职能、城乡一体 |

(3)根据材料三,分析中国改革内容的变化趋势。指出以上中共三中全会改革政策的实质及对中国发展道路的主要影响。

在探索近代化的道路上,我国走过艰难的历程。阅读下列材料,回答问题。

材料一很多人认为,这场战争(鸦片战争)标志着中国社会向近代社会的转型,我则认为,中国传统社会向近代文明的转型,在明中后期就已经开始。

——裴钰《改变中国》

材料二 19世纪末到20世纪前半叶,中国的近代企业呈现出沿着纺织、缫丝、面粉为中心的民间轻工业,军需工业、船舶修造、机械工业等政府主导的重工业两个方向发展,与此同时,在上海和东北等地设立的外国企业,在向中国引进技术方面来说也发挥了特殊的作用和具有特殊的意义。

——朱荫贵(《日本学术界对中国近代经济史研究的两个新动向》

材料三新文化运动的倡导者们认为,中国所以危亡,民主和科学所以不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚所致。陈独秀尖锐地指出:孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民觉醒和社会进步。李大钊发表文章指出,孔子是“数千年之残骸枯骨”“历代帝王专制之护符”“保护君主政治之偶像”,……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣”。 ——马尚斌等编《中国近代史教程》

材料四这三十年来,有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位;无论懂与不懂的人,无论守旧与维新的人,都不敢公然对它表示轻视或戏侮的态度,那个名词就是“科学”。 ——胡适《(科学与人生观)序》(1923年)

(1)材料一中“很多人认为,这场战争标志着中国社会向近代社会转型”,其依据是什么?结合所学,分析作者裴钰为什么认为中国的近代文明是从明朝中后期开始的?

(2)根据材料二概括中国近代企业发展过程中的特点,并结合所学知识分析其成因。

(3)材料三中“科学”的含义是什么?依据材料三分析阻碍中国近代科学发展的因素是什么?

1867年,美国《纽约时报》记者报道中国国内关于是否修建铁路的争议时提到:“铁路的兴建,可能导致众多苦力、车夫和船夫的失业,一场反抗、叛乱乃至起义的发生或者就迫在眉睫了……一俟铁路建设成功……大清政府担心外国人的势力会变得过于强大。”这一定程度上说明了()

| A.腐朽的清政府阻碍中国民族资本主义的发展 |

| B.外国人同情中国政府的困境从而减少资本输出 |

| C.近代中国人愚昧无知,无法认识到工业文明的进步 |

| D.外国资本的入侵和底层的反对是中国近代化的阻力 |

近代中国经济结构的主要组成图表

看图表结合所学知识解读图表中ADE代表的经济成分及AD之间的相互关系,并分析图表中D所示的划线段a~b处经济状况的影响。

阅读材料,回答问题。

材料早在秦汉大一统的初期,中国已有市场经济。市场经济在中国历史上只能曲折发展,时断时续,最多只能在中央政府控制力量较为薄弱时,市场力量才能稍微脱颖而出。 “从中国经济史看来,左右经济发展情况的主要因素,是政府对经济事务干预的有无多寡。”“历代经济情况的好坏,主要是依赖充分条件的‘充分’与否,即政府干预的多寡:凡干预较少者,则发展情况较优,否则较劣。”

——侯家驹《中国经济史》(上卷)

中国长期存在商品和市场,但快速发展演变成市场经济,却是从1911年的辛亥革命开始,到1937年抗日战争全面爆发时已经基本成型。1911年爆发的辛亥革命,实现了改朝换代的“政治突变”。具体到辛亥革命而言,它确实推动了中国近代市场经济的发展,因此,同样可以认定辛亥革命带来了一次“经济突变”,只不过其带来的经济突变时间拉得较长,表现不如政治突变那样激烈而已。

——朱荫责《辛亥革命与近代中国市场经济的发展》

根据材料并结合所学知识,评析关于中国市场经济的主要观点。

(要求:围绕材料中的一种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。)

阅读下列材料:

材料一从1901年到1907年,张謇先后创办了19个企业单位,初步形成了一个颇具规模的大生资本集团。

发展民族近代工业需要科学技术,这又促使张謇热衷于兴办新式学堂(创办了南通大学),在外地还先后参与或协办了复旦学院、吴淞中国公学、南京高等师范、河海工程学校等大专院校。

张謇对社会教育也比较重视,1905年在通州建立了国内第一所博物苑(馆)还陆续创办了图书馆、更俗剧场、伶工学社、盲哑学校等。更俗剧场是新式建筑,舞台上除演员别无闲杂人员出现,台下禁止吐瓜子壳和乱扔果皮,确实起来移风易俗作用。

——《中国近代工商人物志》第一册

材料二就今日而言,建设工业,实为要图,即以纺织一业而论,吾国人口四万万,只有纱绽(应为“锭”)二百万枚,较诸欧美各国人口与纱绽之比例,我国现有之纱绽,实不能供国民之需求;惟其如此,是以他国在吾国设厂,以遂其经济侵略之野心,而使我纺织业受重大之打击。纱布为人生必需之品,乃至仰给他人,痛心之事,无逾于此。

——荣宗敬《振兴实业发展经济以惠民生计划》

材料三归根到底,在近代中国决定和承担近代化任务的主要载体都是中国的资产阶级。

——林家有《孙中山的革命观——兼论辛亥革命对中国近代化的影响》

请回答:

(1)据材料一,概括张謇对推动中国近代社会进步所做出的历史贡献。

(2)据材料二,指出荣氏兄弟投资实业的基本出发点,这反映了中国当时流行的什么思潮?

(3)运用上述材料,结合所学知识,从政治、经济、文化三个方面论证材料三的观点。(要求:观点理解准确;史论结合;逻辑严密:表述清楚;280字左右)

下图是我国近代民族资本主义工业发展趋势示意图,其中两次高潮期出现的共同原因是

| A.政府的支持 | B.有利的国际环境 | C.社会性质的改变 | D.民族独立的实现 |

阅读下列材料:

材料一我国近代前期民族企业发展状况表

| 时间 |

创建企业(家) |

投资总额(万元) |

||

| 厂数 |

年均增长率 |

数额 |

年均增长 |

|

| 1872~1894年 |

53 |

2% |

470.4 |

21.4 |

| 1895~1900年 |

104 |

17% |

2300 |

383.3 |

| 1901~1911年 |

326 |

30% |

8620 |

783.7 |

| 1912~1919年 |

470 |

60% |

9500 |

1187.5 |

材料二 1914年,农商部发给华胜有限公司的采矿执照图

材料三一战期间,我国创办的主要民族企业图

材料四 第一次世界大战期间面粉出口增长表

(1914-1919)

材料五 1922~1925年,中国纺织业发展状况表

| 年代 |

纱锭数(枚) |

占全国纱锭数百分比(华商+外商=100%) |

| 1922年 |

1,506,634 |

63.1 |

| 1924年 |

1,750,498 |

59.7 |

| 1925年 |

1,866,232 |

55.9 |

……1921年至1922年两年内,日本在上海新设纺织公司六个,在青岛新设三个……。1919年,日本在华纱厂的纱锭数为332922枚,1922年增至621828枚,1925年更增至1268176枚。……在商品倾销方面,帝国主义对华贸易总值,如果以1913年为100,大战期间最低的1915年为79.7。但大战一结束,1919年立即增加到113.6,1922年激增到165.8。

——引自胡华主编《中国革命史讲义》

(1)根据材料一,概括中国民族资本主义在近代前期的发展趋势和主要状况。

(2)根据材料二和所学的知识,分析形成上述状况的原因有哪些?

(3)根据材料三和材料四,分析一战期间我国民族资本主义工业发展的主要特点有哪些?

(4)根据所学的知识和一战期间的国际形势,分析材料四中中国面粉业由战前的进口为主变为出口为主的主要原因。

(5)材料五反映了哪些现象?从中你能得到什么认识?

政治生活的有序化、法制化是人类进步的重要表现和保障。阅读下列材料,回答问题:

材料一罗马帝国时期查士丁尼皇帝敕定的《法学总论》中明确界定:“法学是关于神和人的事物的知识,是关于正义和非正义的科学。”法律的目的是保证“正直生活,不害他人,各得其所”,“人生而平等,任何人都享有不能剥夺的一些基本权利;法是最高的理性;法是一种最高权利,是理智的人的精神和理性,是正义和非正义的人的标准。”法制史学者将唐高宗时颁行的《唐律疏议》与 “罗马法”相提并论,并视之为古代中华法系的代表著作。《唐律疏议》首篇开宗明义:"德礼为政教之本,刑罚为政教之用",可见中国传统的法律思想实质上是"以法制国(the rulebylaw)”而不是”法治(theruleoflaw)”,不过是君主用刑罚律令来控制臣民罢了。

材料二民(国)初颁布了《商人通例》、《公司条例》、《证券交易所法》等法规,涉及生产、交换、分配、消费和政府管理等领域。在全国工商会议上,工商界代表对公司注册章程、商标法、商会法等提出了许多建议和要求,工(农)商部在制订相关法规时,均有所采纳,并在参考西方有关法规的基础上,较多地注意了本国状况。

——摘编自《民国初期的经济法制建设》

材料三改革开放三十多年来,我国高度注重法制建设,已制定宪法和现行有效法律(截止2010年)共237件、行政法规690多件、地方性法规8600多件,保护改革开放和人民群众的基本利益。仅以1982——1992年为例,我国颁布中外合资经营企业法(修正)、外资企业法、中外合作经营企业法、全民所有制工业企业法,专利法、著作权法、民法通则、民事诉讼法、继承法、工会法、残疾人保障法、未成年人保护法、妇女权益保障法、矿山安全法、传染病防治法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、矿产资源法、水法、草原法、渔业法、森林法等。

——摘编自赵惜兵《中国特色社会主义法律体系发展历程的全景回顾》

请回答:

(1)根据材料一,比较罗马法和中国传统法律精神(或原则)的不同。

(2)根据材料二,概括民国初期经济立法的特点,结合所学知识指出其历史作用。

(3)根据材料三,概括改革开放时期我国法律建设的基本特点,结合所学知识分析形成这些特点的主要原因?

张岱年在《中国文化概论》中指出:“明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,具有一种时代的缺陷,黄宗羲、王夫之们提不出新的社会方案,只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。”这里的“先天不足”是指()

| A.商品经济没有发展 |

| B.资本主义性质的经济发展得不够充分 |

| C.民众的公民意识尚未觉醒 |

| D.市民阶层尚未形成 |