【改编】阅读下列材料:

材料一“论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动。但宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代,迫于外面一切形势,改头换面,添注涂改地在变。纵说它有变动,却不能说它有建立。”

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二我想中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧、舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来贵族政治的局面;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了。辛亥革命有甚么意义呢?简单说:一面是现代中国人自觉的结果。一面是将来中国人自发的凭借。……第一件叫做民族精神的自觉,第二件叫做民主精神的自觉。

——梁启超《辛亥革命之意义与十年双十节之乐观》

材料三“由于中国人闭关自守、骄傲自满,三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激:第一次是1839一1842年同英国的战争,第二次是1856—1858年同英、法的战争,第三次是1895年同日本的战争。在这些战争中所遭到的耻辱性失败,迫使中国人打开大门,结束他们对西方的屈尊态度,重新评价自己的传统文明。其结果是入侵和反入侵的连锁反应,它产生了一个新中国,产生了至今震撼着远东和全球的影响。”

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

请回答:

(1)结合材料一和所学内容分析,为什么钱穆认为“宋之于唐,却不能说有什么大变动,一切因循承袭。有变动的,只是迫于时代”?

(2)材料二中所说的“汉朝的革命”指的是什么?为什么梁启超对辛亥革命有如此高的评价?

(3)概述材料三中斯塔夫里阿诺斯的主要观点。

【原创】中外历史人物评说

阅读下列材料,回答问题。

材料一作为同盟会中坚分子的汪精卫,在北京行刺被捕的消息传来后,海内外对孙中山同盟会的看法大为改变,梁启超的“远距离革命家”批判不攻自破,人们重新树立起了对革命党同盟会的信心。可以说当时同盟会的困境,很大程度上是靠汪精卫牺牲自己的烈举挽回的。如果当时汪精卫被清廷处死,汪精卫毫无疑问要作为中国历史上的钦定英雄,永远载入史册。汪精卫在《致南洋同志书》中的一段话,也在当时被流传为佳话∶“此行无论事之成败,皆无生还之望。即流血于菜市街头,犹张目以望革命军之入都门也。

——林思云《真正的汪精卫》

材料二中国经常有这样一种怪现象,提到某个人的名字是妇孺皆知,但问起该人的生平和事迹时,却又是鲜为人知。汪精卫就是这样一个特殊的人物。汪精卫在中国可以说是家喻户晓的大汉奸,可是大家对汪精卫的“卖国事迹”却是一问三不知。这也是中国历史教育的一大特色;只告诉大家他是坏人,却又不告诉大家他作过什么坏事。好在中国学生头脑比较简单,不喜欢刨根究底,所以历史老师还不至遇到太大的麻烦。

请回答:

(1)结合材料一和所学,对汪精卫以及他的主要事迹做出客观评价

(2)结合材料二并结合自身感受,谈谈对历史人物评说的认识

各国在交往中,往往会发生“误读”的现象。阅读材料,回答问题。

材料一 17~18世纪,在西方的宫廷与贵族家中,中国龙纹形象随处可见,那时候的中国龙是伟大、高贵的象征。进入19世纪,西方人逐渐把“龙”翻译为“dragon”,在基督教文化中,“dragon”代表着暴力、邪恶。近年来,西方媒体借助龙形象来讽喻中国的方式越来越多,例如《经济学家》杂志中,提到中国的漫画中几乎都少不了“龙”——威胁我们的龙。

——据董玉洁《中国龙vs西方龙:文化的误读》整理

(1)结合所学知识,简析材料一中各时期西方人眼中“中国龙”形象形成的原因。

材料二“欧美的文明,只在物质的一方面,不在其它的政治各方面。”

——孙中山

(2)结合所学知识,指出在19世纪后半期中国持有与材料二中孙中山相似看法的派别。概括说明他们误读西方文化的原因。孙中山是如何弥补西方政治制度不足之处的?(4分)

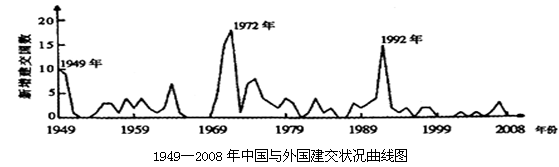

材料三

材料四我们要共同建设互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系,志同道合是伙伴,求同存异也是伙伴。朋友多了路才好走,我们应该通过坦诚深入沟通、增信释疑,应该秉持和而不同理念、尊重彼此对发展道路的选择,应该坚持互利合作、充分发挥各自优势促进共同发展,应该变赢者通吃为各方共赢,共同做大亚洲发展的蛋糕,共同促进亚太大繁荣。

——摘自习近平出席2014年亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会主旨演讲

(3)根据材料三、四和所学知识,概括说明20世纪50年代中国是如何以包容的姿态融入世界,以防止外交“误读”的?在全球化深入发展的今天,你认为如何才能避免或减少国际交流中的“误读”?

斗争和妥协是政治史中经常出现的现象。阅读下列材料,回答问题。

材料一“唯一摆脱困境(人们彼此妨害)的方式则是互相妥协。通过契约的方式建立国家,制定法律,调整人们之间的利益。”

一一古希腊思想家伊壁鸠鲁

(1)结合材料一和所学知识,说明古希腊与古罗马是如何实践伊壁鸠鲁的主张的。

材料二处死查理一世无疑是“革命”,但是经过“光荣革命”的“反革命”,英国用宪政框架吸纳革命原则,成就了代表资本主义发展方向的近代宪政体制。资产阶级与王权之间达成了王权接受限制的持续妥协。维护了英国持久稳定的法治与和平。

——杨和平《查理一世之死与英国宪政体制的确立》

(2)结合英国近代宪政体制的形成,指出资产阶级与王权之间妥协的具体表现。

材料三中国两千多年封建社会的政治斗争中强势的一方从来不懂得妥协退让,即便是对内部的改良力量也压制打压,直到那些疥癣之疾发展成为心腹之患,逼得在朝与在野的双方兵戎相见。以至于有人说我们的历史上只有成功的改朝换代,却鲜有成功的改良鼎新,国人可以向暴力屈服,却拙于制度创新。

一一卢伟《懂得妥协很重要》

(3)概括材料三的观点。你是否赞同他的观点,结合新民主主义革命时期的史实说明。

材料四我们的会晤是难得的。尽管我们中间存在着许多不同意见,但是这不应该影响我们所具有的共同愿望。我们的会议应该对于我们的共同愿望有所表示,使它成为亚非历史值得珍贵的一页。同时,我们在这次会议中建立起来的接触应该继续保持,以便我们对于世界和平能够作出更大的贡献。

——摘自《周恩来万隆会议发言稿》

(4)材料四中与会各方要达成的“共同愿望”是什么?为此各方采取了怎样的妥协策略?

阅读下列材料,回答问题。

材料: 辛亥革命后,某人翻译一本书名叫《平民政治》,但现在却准备易名为《共和政治》后再出版。《国粹学报》过去一段时间销路不畅,但最近改名《共和杂志》,重新变得抢手。

——摘编自徐兆玮《棣秋馆日记》

革命后地方不同了一点,绿营制度没有改变多少……守兵当值的,到时照常上衙门听候差遣。马兵仍照旧把马养在家中。衙门前钟鼓楼每到晚上仍有三五个吹鼓手奏乐……

——沈从文《辛亥革命的一课》

归纳材材料中关于辛亥革命影响的不同看法,对此应如何理解?你认为在研究历史时应该注意什么?

阅读材料,回答问题。

辛亥革命的性质问题不仅直接关系到历史评价方面的“盖棺论定”,而且还将决定辛亥革命研究的指导思想和基本走向。然而,辛亥革命的面目仍然笼罩着重重迷雾。我们将怎样聊以纪念?回顾、检讨对辛亥革命性质的研究以求改进,进而揭开辛亥革命的“庐山真面目”。

学者吕明灼认为,不能因为当时孙中山主张中国实行社会主义,主张由分权制向集权制、多党制向一党制、地方自治向中央集权转变,主张解决农民土地问题而否定辛亥革命的资产阶级性质。把辛亥革命定性为资产阶级民主革命,一点也没有贬低其伟大意义的意思,相反,这是很崇高、伟大、光彩的。

学者杨天石则认为,辛亥革命是资产阶级革命,这个看法未必准确。因为辛亥革命的目的是推翻满洲贵族的统治,最要紧的任务是救亡,而不是为了发展资本主义。同时,西方资产阶级革命后会马上和工人阶级产生矛盾冲突,而孙中山特别讲到,要让中国的工人阶级避免受剥削的痛苦。

评析材料中关于辛亥革命性质的观点。(要求:围绕材料中关于辛亥革命性质的一种观点展开评论,观点明确,史论结合。)