材料一东汉晚期,成熟青瓷在上虞烧造成功,之后绵延千年,盛烧不绝……(唐五代时期,越窑生产的“秘色瓷”)玲珑端巧的造型、精美繁缛的纹饰,表现了越窑鼎盛时期的制瓷水平……(北宋以后)器物种类繁多,形制各异,纹饰题材众多,装饰技法丰富,是浙江青瓷史上一个集大成的时期。唐以后浙江生产的精美瓷器,沿着海上丝绸之路,远飘世界各地。

——摘自浙江博物馆青瓷馆前言

材料二万历时王世懋《二酉委谭摘录》说是“天下窑器所聚,其民繁富,甲于一省”,“万杵之声殷地,火光烛天,夜令人不能寝”,因而他戏称之为“四时雷电镇”。

万历三十四年萧近高说:“(景德)镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人。”清代唐英在《陶冶图说》中也记载了当时的实况:“景德镇袤延仅十余里……,以陶来四方商贩,民窑二三百座,工匠人夫不下数十万,藉此食者甚众。”

(1)根据材料一,概括古代浙江瓷业发展的特征。并结合所学知识指出其影响。

(2)材料二反映了明清时期制瓷业的发展出现了哪些特点?这能否说明中国经济结构发生了根本性的变化?为什么?.

(15分)阅读下列材料,结合所学知识回答问题:

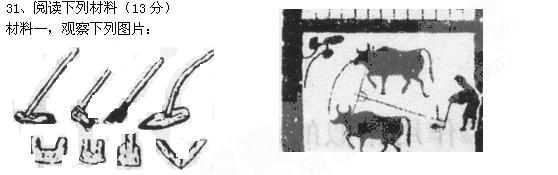

材料一两汉农村市场的兴起和发展,不是偶然的……小农的生产条件对社会依赖程度增加,他们为提高生产率,购置铁农具和大型牲畜等,不得不仰求于市场……农民当时虽属自给性生产,但在农副业及家庭纺织等方面,仍有部分剩余劳动产品的增长,使他们交换能力扩大……农村涌现出了一批工商业者,如当时有专门的铁匠、“贩盐”者、“屠狗”者、“开酒家”者,以及以贩马为业者等等,这各色人物的经营范围,有助于丰富农村市场的商品内容……小农追求富裕的思想,也具有为价值而生产的支配意识,在“农不如工,工不如商”的情况下更是如此。

——黄今言《秦汉商品市场的层次结构与发育状况》

材料二江浙是以棉、丝加工之类的支柱产业为基础的全国市场的中心,明后期和清前期,江浙布、丝手工业已发展到相当规模,企业数量多,规模较大,产物衣被天下,导致棉花、棉布、生丝、丝织品成为在天下领域内流通的大宗商品……江浙是多数大宗商品(茶叶除外)贸易的中心,辐射向全国……以江浙为中心的全国统一市场在19世纪初已构成……种种迹象都表明,鸦片战争前夕,中国已开始出现由自然经济向商品经济的转变。

——罗肇前《全国统一市场形成于19世纪初——兼论明清手工业和商品经济的发展》

材料三中国古代的城市与商业一贯发达,但中国的商业与城市一向都是在体制内发展的,受社会主流体制的节制与约束。商人与社会上其他成员同流,并不具备超主流体制的特殊身份。……而且,历朝历代都有非常强大的官办商业,这几乎成为中国社会的一大传统。中国的城市主要不是起商业功能,而是起政治功能,是中央政府统治全国的政治中心。

——钱乘旦《前资本主义世界发展:东方普遍性与西方特殊性》

材料四中国社科院的学者孟彦弘认为:从人类社会发展来看,由农业文明向工业文明的过渡是必然的。但对具体的民族或地区而言,它们又不是都自发地进入工业文明。

(1)根据材料一,概括两汉农村市场兴起和发展的主要原因。(4分)

(2)与材料一相比,材料二中19世纪江浙为中心的全国统一市场有什么新现象?(3分)结合所学知识,分析这些新现象出现的原因。 (3分)

(3)据材料三并结合所学知识,概括指出阻碍中国古代城市商业的因素有哪些?(3分)

(4)结合上述材料并结合近代中国的相关史实,谈谈你对材料四观点的理解。(2分)

阅读下列材料:(共10分)

材料一景德镇原名昌南镇,在江西多饶州浮梁县,位于昌江东南,处在昌江及其支流汇合处,四面环山。景德镇附近地区,蕴藏着丰富的瓷土资源。浮梁县境内及其附近地区,横卧着怀玉山山脉,盛产松柴,是很好的燃料。昌江及其支流,便于运送物资,河水又可用于淘洗瓷土,并安装水碓用于粉碎瓷土。景德镇的制瓷业出现于南朝,至五代时已经远近闻名。北宋景德年间,朝廷派官员烧制瓷器充作贡品,遂改地名为景德镇。元朝以后,一些传统瓷窑日趋衰落,大批拥有特殊技能的制瓷工匠纷纷向景德镇集中,这里的制瓷业发展更加迅速。

材料二明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败,成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧制,官府给予报酬,与此同时,从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……清代御窑仅6座……

请回答:

据材料一回答,明代景德镇制瓷业迅速发展的有利条件有哪些?

据所学知识及材料二回答:材料中提到的“官窑”“民窑”各有什么功能?

阅读下列材料:

材料一新平(景德镇最早的名称——引者注)冶陶,始于汉世。

——清乾隆程廷济著《浮梁县志》

材料二土出……两山:一名高梁山(江西景德镇附近山名——引者注),出粳米土,其性坚硬;一名开化山(江西景德镇附近山名——引者注),出糯米土,其性粢软,两土和合,瓷器方成器……中华四裔驰名猎取者,皆景德镇之产也。

——宋应星《天工开物》

材料三明朝时期,景德镇瓷器市场所被,自燕云(今北京地区——引者注)而北,南交趾(今越南一带——引者注),东际海,西极蜀(今四川地区——引者注),无所不至。

——明王宗沐《江西省大志·陶书》

材料四景德镇拥有一万八千户人家,一部分是商人,他们拥有面积很大的住宅,雇佣的职工多得惊人。按一般的说法,此镇有一百万人口,每日消耗一万多担米和一千多头猪……昔日景德镇只有三百座窑,而现在窑数已达到三千座……到了夜晚,它好象是被火焰包着的一座巨城,也象一座有许多烟囱的大火炉。

——康熙五十一年法国传教士殷弘绪的信件

请回答:依据上述材料,逐条概括指出我国古代景德镇瓷器生产经营的重要情况。

除了有关景德镇瓷器生产经营的情况外,你认为材料三、四还有助于我们研究有关明清社会的哪些问题?

景德镇的制瓷业有悠久的历史,有我国“瓷都”之称。阅读下列材料:

材料一 景德镇原名昌南镇,在江西饶州浮梁县,位于昌江东南,处在昌江及其支流的汇合处,四面环山。景德镇附近地区,蕴藏着丰富的瓷土资源。浮梁县境内及附近地区,横卧着怀玉山山脉,盛产松柴,是很好的燃料。昌江及其支流,便于运送物资,河水又可用于淘洗瓷土,并安装水碓用于粉碎瓷土进度德镇的制瓷业出现于南朝,至五代时已经远近闻名。北宋景德年间,朝廷派官员烧制瓷器充作贡品,遂改地名为景德镇。入明以后,一些传统瓷窑日趋衰落,大批拥有特殊技能的制瓷工匠纷纷向景德镇集中,这里的制瓷业发展更加迅速。

材料二明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败,成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡的任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造,官府给予报酬。与此同时,从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座,窑身比官窑大三四倍。清代御窑仅6座……

材料三 据史书记载,江西景德镇制瓷业分工极细,“共计一坯工力,过手七十二,力克成器”。万历年间“镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人,长年受雇者按年或季发钱,临时工按日或计件发给工价”。

请回答:

⑴根据材料一,指出明代景德镇制瓷业迅速发展的条件有哪些?(6分,每点1分。)

⑵根据所学知识及材料二回答,材料中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?从流通领域看它们各有什么特点?

⑶材料三反映景德镇的制瓷业出现了什么变化?你得出结论的依据是什么?(4分)

⑷根据你掌握的知识,推测一下景德镇的制瓷业在近代社会会出现什么变化?(推测要符合当时的历史现状,至少答出三种可能性)

⑸为了印证你的推测,你应该通过哪些途径查找资料?(至少答出两种)

阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

主题一中国古代的青铜文明

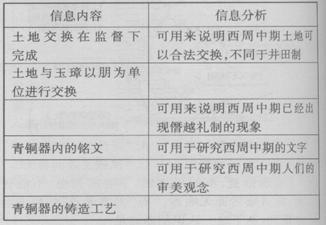

(l)根据下边的材料,完成下列表格。

某博物馆收藏有西周中期的青铜器“卫盉”,器内铭文记载:裘卫用玉璋与贵族矩伯换取了80朋(货币单位)的土地。这个换取手续征得了五个贵族的同意,并在相关部门的监督下完成。通过这样的途径,裘卫聚敛了大量财富。裘卫家族的第三代,随葬物品享用“五鼎八簋”。按西周礼制:天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋。

主题二中国古代的水利工程

某同学收集到有关中国战国时期水利工程的资料:

自是之后,荥阳下引河(黄河)东南为鸿沟,以通宋、郑、陈、蔡、曹、卫,与济、汝、淮、泗会。于楚,西方则通渠汉水、云梦之野,东方则通鸿沟、江、淮之间。于吴,则通渠三江、五湖。于齐,则通淄、济之间。于蜀,蜀守(李)冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百性飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠.以万亿计,然莫足数也。……(郑国)梁就……溉泽卤之地四万余项,收皆亩一钟。于是关中为沃 野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。

野,无凶年,秦以富强,卒并诸侯。

——司马迁《史记·河梁书》

(2)根据上述材料归纳战国时期水利工程兴修的基本状况,分析其发展原因。

主题三中国古代的科技

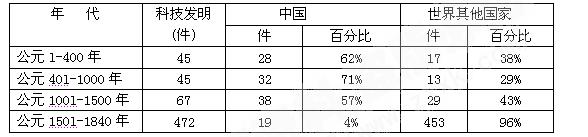

据英国学者罗伯特•坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表:

英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

(3)根据上述材料说明中国古代科技在 世界科技史上地位变化情况。你认为3至13世纪“中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲”的主要原因有哪些?

世界科技史上地位变化情况。你认为3至13世纪“中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲”的主要原因有哪些?

作为农耕经济的补充,中国古代的工商业高度发达。随着天朝上国迷梦的破灭,中国工业化的征程艰难起步,曲折发展。阅读以下材料,回答问题。

材料一官方以法令来保护手工业技术的世代传习。有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉到某些手工业者家属的婚姻,使民间技术的传习成为顽固的传统。从元稹《织女词》:

“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得。”可见一斑。一直到不久以前,各地还有所谓“祖传

秘方”的存在。

——白寿彝主编《中国通史》第一卷

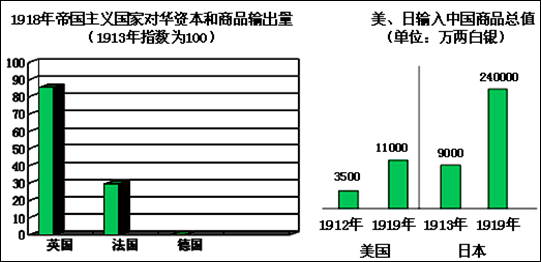

材料二

材料三 19世纪末到20世纪前半叶,中国的近代企业呈现出沿着纺织、缫丝、面粉为中心的民间轻工业,军需工业、船舶修造、机械工业等政府主导的重工业两个方向发展,与此同时,在上海和东北等地设立的外国企业,在向中国引进技术方面来说也发挥了特殊的作用和具有特殊的意义。

——朱荫贵《日本学术界对中国近代经济史研究的两个新动向》

(1)根据材料一并结合所学知识,中国古代为什么会出现手工业世代传习的特点?

这对中国古代社会经济的发展有什么影响?

(2)根据材料二,概括1913——1919年间,中国与美国的经贸关系有什么特点?主要原因是什么?中美经贸关系的这一特点会对当时的中国经济产生怎样的影响?

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国近代企业发展过程中的特点。(6分)

阅读下列材料,回答问题。

材料一我国是最早发明植桑养蚕织丝绸的国家。秦汉时代,黄河中下游地区农村,户户房前屋后种了桑麻,有的富户拥有上千亩的桑麻。那时候,桑麻种植开始向南发展到湖北、湖南和四川,向北发展到今天的内蒙古地区,汉朝的丝织品,以临淄和襄邑(在今河南)所产最为有名。那里的丝织品,种类多,产量大,有名贵的锦、绢、纱等……丝织业经过唐末五代及北宋一个长时期的发展,大大改变了唐中叶以前的面貌。北宋时,丝织业的产地逐渐形成江浙和四川两个中心……整个沿海地带都比较发达。

——《简明宋史》

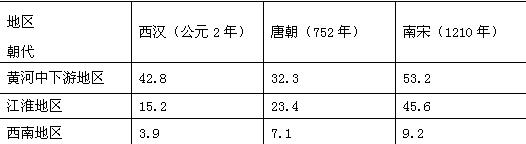

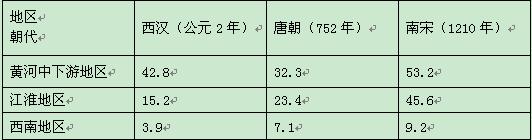

材料二中国古代人口地理分布的变化(人口密度:人/平方千米)

——《简明宋史》

材料三渭水上游的陇山山脉,秦汉时代一片葱笼。秦岭及其北麓在汉代被人称为“陆海”。然而,关中作为许多朝代帝王的京畿重地,建筑宫室,营建坟墓,所耗树木无法计算,其中主要是就近砍伐。唐代以后,渭水的流量已经明显减少,航运也就不见记载。秦岭北麓的森林至今早就无影无踪了。

——《沧海神州·中国历史地理谈丛》

材料四且说嘉靖年间,这盛泽镇(江苏苏州郊区)上有一人,姓施名复,浑家喻氏,夫妻两口,别无男女。家中开张绸机,每年养几筐蚕儿,妻络夫织,甚好过活……那施复一来蚕种拣得好,二来有些时运,凡养的蚕,并无一个绵茧,缫下丝来,细员匀紧,洁净光莹,再没一根粗节不匀的,每筐蚕又比别家分外多缫出许多丝来。照常织下的绸拿上市去,人看时光彩润泽,都增价竞买,比往常每匹平添许多银子。因有这些顺溜,几年间,就增上三四张绸机……(后来)夫妻依旧省吃俭用,昼夜营运。不上十年,就长有数千金家事。又买了左近一所大房居住,开起三四十张绸机,又讨几房家人小厮,把个家业收拾得十分完美。

——冯梦龙《醒世恒言》

(1)根据材料一,概括说明我国古代丝绸生产格局的变化。

(2)根据材料二、三并结合所学知识分析我国古代丝绸生产格局变化的原因。

(3)从施复夫妇经营的丝织业规模变化来看,反映什么本质问题?结合史实分析这一本质问题出现的原因?

材料二:生之有时而用之无度,则物力必屈……今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也……今驱民而归之农,皆著于本,使天下各食其力。末计游食之民转而缘南亩,则蓄积足而人乐其所矣。

——贾谊《论积贮疏》

材料三:世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来,商又使其愿出于途者盖皆本也。

——黄宗羲《明夷待访录》

材料四:农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。妇人夙兴夜寐,纺绩积妊,多治麻丝葛绪捆布黪,此其分事也。

(1)结合材料一说明在古代中国的农业生产中,主要的耕作方式是什么?

(2)材料二是如何看待农业和商业关系的?形成了什么样的经济政策?该政策有何影响?

(3)材料三是如何看待农业和商业关系的?

(4)材料四反映了我国古代什么样的生产方式?(1分)这种生产方式有何特点?(1分)

(5)尽管古代社会推行抑制工商业发展的措施,但手工业和商业还是取得了举世瞩目的成就,请列举古代手工业三大部门和两个最著名的商帮

材料一:景德镇必浮梁之兴西乡,去城二十五里。 在昌江之南,故称昌南镇。……至宋景德年

在昌江之南,故称昌南镇。……至宋景德年 ,始置镇,奉御董造(奉皇帝之命督造),因改名景德镇。

,始置镇,奉御董造(奉皇帝之命督造),因改名景德镇。

——(清)蓝浦撰、郑廷桂补辑《景德镇陶录》卷八《陶说杂编上》

(1)据材料一,解释“景德镇”这一地名的由来。

材料二:明代御器厂自洪武末年设立以来,瓷窑数量不断增加,初期仅有20座,至宣德年已增至58座。同时,民窑数量也大大超过前代,产生了像崔公窑、周公窑、壶公窑、小南窑等著名的民窑。这些瓷窑产量也极其惊人,御器厂建窑不久的宣德八年(1433年),就一次烧造各样瓷器443500件。官窑没落的万历年间,仍有一次烧造96624件、239000件等记载。至于民窑的产量,更是无以计数,不仅占据了遍及全国的国内市场,而且远销至亚、非、欧、美 各洲,这些方面在全国制瓷业中均首屈一指。

各洲,这些方面在全国制瓷业中均首屈一指。

——李希凡主编《中华艺术通史·明代卷下编》

材料三:嘉靖二十一年(1542年),景德镇从事瓷业的工场主、雇工、瓷商等人 数已达10万余人。明万历年间人王世懋所著《二酉委谭》中描述:“万杵之声殷地,火光炸天,夜令人不能寝。戏呼之曰:四时雷电镇。”

数已达10万余人。明万历年间人王世懋所著《二酉委谭》中描述:“万杵之声殷地,火光炸天,夜令人不能寝。戏呼之曰:四时雷电镇。”

——李希凡主编《中华艺术通史·明代卷下编》

(2) 据材料二、三,概括说明,明清时期景德镇制瓷业发展的突出特点

据材料二、三,概括说明,明清时期景德镇制瓷业发展的突出特点 。

。

材料四:明朝政府极力控制、压迫商人阶层。这是中国社会和西方社会最大的差别……中世 纪主要的技术发明大多数都出自中国。然而,与西方不同的是商业革命和技术进步都未给中国带来彻底改变社会的革命性影响。……四大发明产生了爆炸性的影响。这种影响在中国是绝对不可能产生的,因为这

纪主要的技术发明大多数都出自中国。然而,与西方不同的是商业革命和技术进步都未给中国带来彻底改变社会的革命性影响。……四大发明产生了爆炸性的影响。这种影响在中国是绝对不可能产生的,因为这 里的帝国机构太封闭、约束力太强。……明朝皇帝颁布并强迫立即执行禁海令,这是中国官方对海外活动持消极态度的一个鲜明、最重大的表现。

里的帝国机构太封闭、约束力太强。……明朝皇帝颁布并强迫立即执行禁海令,这是中国官方对海外活动持消极态度的一个鲜明、最重大的表现。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(3)根据材料四,概括说明,明朝商业革命和技术进步都没有带来革命性影响的原因。

材料五:如果把整个人类社会的演进用12个小时来表示,那么现代工业时代只代表最后5分钟。……在现代化的初期,资本主义工业经济的需求,给予科学技术的发展以很大的推动力,从而引发了科技革命。此后,科学技术开始以巨大的生产力转化功能回馈工业进步和经济发展,并间接推动了资本主义生产关系的变化。

——《世界文明史》

(4)材料五中最先发生这个“5 分钟事件”的是哪个国家?该国发生“5分钟事件”的最基本的原因是什么?

分钟事件”的是哪个国家?该国发生“5分钟事件”的最基本的原因是什么?

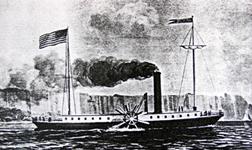

材料六:

图一:“克莱蒙特”号汽船图二:“奔弛1号”汽车

(5)依据材料六中的图一和图二,指出图一和图二中的交通工具的动力机是什么?在从图一到图二的发展变化中,与变化密切相关的新能源是什么?

材料七:有人描述20世纪初世界经济联系日 益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年的某天,打电话订购世界上任意产品,想订购多少悉听尊

益密切的情况时指出,伦敦的居民可以在1911年的某天,打电话订购世界上任意产品,想订购多少悉听尊 便,同时,他也可以把自己的财富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中,他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家。

便,同时,他也可以把自己的财富投资到地球任何角落的自然资源开发和新的冒险事业中,他可以利用廉价和舒适的交通工具,立即动身去任何国家。

(6)结合所学知识,你认为19世纪末20世纪初推动世界市场最终形成的方式有哪些?

阅读下列材料,回答问题。

材料一我国是最早发明植桑养蚕织丝绸的国家。秦汉时代,黄河中下游地区农村,户户房前屋后种了桑麻,有的富户拥有上千亩的桑麻。那时候,桑麻种植开始向南发展到湖北、湖南和四川,向北发展到今天的内蒙古地区,汉朝的丝织品,以临淄和襄邑(在今河南)所产最为有名。那里的丝织品,种类多,产量大,有名贵的锦、绢、纱等……丝织业经过唐末五代及北宋一个长时期的发展,大大改变了唐中叶以前的面貌。北宋时,丝织业的产地逐渐形成江浙和四川两个中心……整个沿海地带都比较发达。——《简明宋史》

材料二中国古代人口地理分布的变化(人口密度:人/平方千米)

——《简明宋史》

材料三渭水上游的陇山山脉,秦汉时代一片葱笼。秦岭及其北麓在汉代被人称为“陆海”。然而,关中作为许多朝代帝王的京畿重地,建筑宫室,营建坟墓,所耗树木无法计算,其中主要是就近砍伐。唐代以后,渭水的流量已经明显减少,航运也就不见记载。秦岭北麓的森林至今早就无影无踪了。

——《沧海神州·中国历史地理谈丛》

材料四且说嘉靖年间,这盛泽镇(江苏苏州郊区)上有一人,姓施名复,浑家喻氏,夫妻两口,别无男女。家中开张绸机,每年养几筐蚕儿,妻络夫织,甚好过活……那施复一来蚕种拣得好,二来有些时运,凡养的蚕,并无一个绵茧,缫下丝来,细员匀紧 ,洁净光莹,再没一根粗节不匀的,每筐蚕又比别家分外多缫出许多丝来。照常织下的绸拿上市去,人看时光彩润泽,都增价竞买,比往常每匹平添许多银子。因有这些顺溜,几年间,就增上三四张绸机……(后来)夫妻依旧省吃俭用,昼夜营运。不上十年,就长有数千金家事。又买了左近一所大房居住,开起三四十张绸机,又讨几房家人小厮,把个家业收拾得十分完美。

,洁净光莹,再没一根粗节不匀的,每筐蚕又比别家分外多缫出许多丝来。照常织下的绸拿上市去,人看时光彩润泽,都增价竞买,比往常每匹平添许多银子。因有这些顺溜,几年间,就增上三四张绸机……(后来)夫妻依旧省吃俭用,昼夜营运。不上十年,就长有数千金家事。又买了左近一所大房居住,开起三四十张绸机,又讨几房家人小厮,把个家业收拾得十分完美。

——冯梦龙《醒世恒言》

(1)根据材料一,概括说明我国古代丝绸生产格局的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识分析我国古代丝绸生产格局变化的原因。

(3)施复夫妇经营的丝织业属什么性质?其产品用途是什么?

(4)从施复夫妇经营的丝织业规模变化来看,反映什么本质问题?结合史实分析这一本质问题出现的原因?

浙江历史悠久,文化灿烂,是中国古代文明的发源地之一;浙江经济发达,也是“鱼米之乡”。阅读下列材料,回答问题。

材料一浙江经济开发较早。早在东汉时期(公元25-184年),浙江就已出现了较大规模的水利工程,煮盐业、制瓷业也已达到相当的水平。……到了隋唐时期(公元581-907年),浙江的社会经济迅速发展,丝织、瓷器、造纸等手工业生产发达,……公元十世纪以后,浙江进入封建经济的繁荣时期,成为当时中国的富庶地区之一。农业生产不仅粮食产量大幅度提高,而且经济作物的种类和种植面积有所扩大。丝织、制瓷、造纸、印刷和造船业等已居当时中国的领先地位。——摘自浙江在线

(1)结合所学的知识,试列举唐宋时期浙江著名的瓷窑。

材料二 1887年,他(严新厚)在宁波北门外湾头,创设了通久源机器轧花厂。初创时,资本五万两,从日本购入蒸汽发动机、锅炉和四十台新式轧花机,雇佣工人三、四百人,并聘用日本工程师和技师。……到一八九七年,据九月二十一日《中外日报》,该厂“开设有年,生意亦畅,现因新添纺织机器,所有前次所用女工,不敷工作,因此招募女工,……闻近日女工向该厂报名者颇多”,这表明该厂发展较为顺利,以后续有扩大。

——摘自《浙江近代史》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析1897年“该厂发展较为顺利”的原因。

材料三1949年,浙江省生产总值仅为15亿元,人均GDP只有72元。在GDP中,第一、二、三产业的比例为68.5:8.0:23.5,属于典型的农业社会。2008年, 浙江农民人均纯收入达9258元,比改革开放初期的1978年增长了20多倍(未剔除价格变动因素),平均每年增长14%以上,连续24年位居全国各省区首位。——中国经济网

(3)1978-2008年浙江农民人均收入的增长与我国农村实行了怎样的经济体制改革有关?(1分)这一改革有何意义?(2分)

景德镇的制瓷业有悠久的历史,有我国“瓷都”之称。阅读材料,回答问题。

材料一景德镇原名昌南镇,在江西饶州浮梁县,位于昌江东南,处在昌江及其支流的汇合处,四面环山。景德镇附近地区,蕴藏着丰富的瓷土资源。浮梁县境内及附近地区,横卧着怀玉山脉,盛产松柴,是很好的燃料。昌江及其支流,便于运送物资,河水又可用于淘洗瓷土,并安装水碓用于粉碎瓷土。景德镇的制瓷业出现于南朝,至五代时已经远近闻名。北宋景德年间,朝廷派官员烧制瓷器充作贡品,遂改地名为景德镇。入明以后,一些传统瓷窑日趋衰落,大批拥有特殊技能的制瓷工匠纷纷向景德镇集中,这里的制瓷业发展更加迅速。

材料二明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官府管理腐败、成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造。从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……。清代御窑仅6座。

材料三据史书记载,江西景德镇制瓷业分工极细,“共计一坯工力,过手七十二,方克成器”。万历年间“镇上佣工,皆聚四方无籍游徒,每日不下数万人”长年受雇者按年或季发钱,临时工按日或计件发给工价。

——以上材料均出自各版本的高中历史必修二教材

请回答:

(1)据材料一,明代景德镇制瓷业迅速发展的有利条件有哪些?

(2)材料二中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?生产目的有何不

同?依据材料二并结合所学知识分析明末景德镇“民窑”崛起的原因。

(3)材料三反映景德镇的制瓷业出现了什么根本性变化?依据材料三说明你得出这一结论的理由。

(4)如果要进一步了解景德镇制瓷业在近代的发展情况,你可以通过哪些途径获取信息?(至少答出两种)

(14分)阅读下列材料:

【材料一】方今齐三服官作工各数千人,一岁费数钜万。……三工官官费五千万,东西织室亦然。

——《汉书·贡禹》

【材料二】通邑大都酤(买卖)一岁千西襄,……其帛絮细布千钧(《说文》:钧,三十斤也),文采千匹,答布皮革千石。

——《汉书·货殖列传》

【材料三】及汉通西域,中国的丝绸,大量地运到中亚乃至地中海沿岸一带,成为国际市场上最著名的商品。中国的商人,并因此而有“丝绸人”之称。

——翦伯赞《秦汉史》

请回答:

(1)据材料一,指出“三服官”“三工官”和“东西织室”的手工业类型,并结合所学知识说明其生产经营的特点。(6分)

(2)据材料二、三,概括汉代纺织业繁荣与发展的表现。(3分)

(3)有观点认为:女性是汉代纺织业的主要劳动力,但“女性的劳动成果却被想当然的排除在经济学家的价值计算之外”。结合所学知识,分析出现这种现象的主要原因。(5分)

世界博览会被誉为“经济、科技与文化界的奥林匹克盛会”。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一今汉家铸钱及诸铁官,皆置吏。卒徒攻山取铜铁,一岁功十万人已(以)上。中农食七人,是七十万人常受其饥也。

——摘自《汉书·贡禹传》

公元前1世纪,古罗马执政官恺撒,穿着丝袍进入剧场,轰动一时。后来,穿着中国锦表绣服,成为罗马男女贵族的时尚。

——摘编自《中国历史》

(1)指出材料一所述手工业的类型及其特点。分析古代此类手工业对国内经济的影响

材料二:1851年英国举办首次世界博览会时,维多利亚女王就通过外交途径邀请中国在内的世界各国参展,但清政府并无兴趣,而在上海英商洋行任买办的徐荣村得知此事,立刻行动,将自己经营的“荣记湖丝”打包装船,紧急运往伦敦参展,并荣获优质奖牌。

——戴鞍钢《世博会与晚清江浙经济》

(2)根据材料二并结合所学知识,推测英国在这次博览会上有可能展示的产品有哪些?(至少举两例)。概述清政府不感兴趣的政治、经济原因

材料三1915年在美国旧金山举办巴拿马太平洋博览会,在本届博览会上,中国展品共获得1211项奖,在全部31个参展国中独占鳌头,这是中国参加历届博览会所获成绩最优秀的一次。其中张裕酿酒公司的可雅白兰地获4枚金质奖章和最优秀奖,遂更名为金奖白兰地。左图为该金质奖章。

巴拿马国际金奖奖牌(张裕公司1915)

(3)中国展品在巴拿马太平洋博览会上的巨大成功折射出民族工业的发展。试分析这一时期民族工业发展的原因。

材料四:晚清小说家陆士谔在幻想小说《新中国》中以第一人称写下这样的故事:主人公陆云翔在读《项羽本纪》时做了一个梦,梦见“万国博览会”在上海浦东举行,为了方便市民前往参观,在上海滩建成了浦东大铁桥和越江隧道,还造了隧道电车。陆士谔的小说《新中国》问世的那一年是1910年,与2010年上海世博会的举办时间相差整整一百年,百年之前的“预言”,竟如此神奇地应验了!……2002年12月3日,经国际展览局大会投票表决,中国获得2010年世博会举办权。这将是注册类世界博览会首次在发展中国家举行,体现了国际社会对中国改革开放道路的支持和信任,也体现了世界人民对中国未来发展的瞩目和期盼。上海世博会的主题是“城市,让生活更美好。”这将是一次探讨新世纪人类城市生活的伟大盛会。

——摘自电视专题片《百年世博梦》解说词

(4)根据材料四和所学知识,分析陆士谔百年之前的梦想与“预言”为什么会神奇应验?