李洵在《明清史》中说:“鸦片战争前夕的清代农业,自然经济仍占主导地位,但是商业性农业已经出现。……商业性农业的发展主要集中在长江以南的苏、杭地区和粤江下游广州附近地区。鸦片战争后,中国的商业性农业有了一定程度的发展。”下列各项属于鸦片战争后中国“商业性农业”发展原因的是

| A.中国被卷入资本主义世界市场 |

| B.民族资本主义企业对原材料的需求 |

| C.自给自足的自然经济已经解体 |

| D.晚清政府对“商业性农业”的重视 |

人们说的三千年来一大变局,不是在鸦片战争的当初就感觉到了的,而是经过第二次鸦片战争才开始认识的。符合这一观点的是( )

| A.“师夷长技以制夷”思想的提出 | B.中体西用观念的逐步形成 |

| C.“实业救国”思潮的兴起 | D.民主科学思想的高涨 |

自太平军兴起后,各省多以镇压太平军为借口,截留田赋,以备急需。《辛丑条约》签订后,因赔款数额巨大,中央无力偿还,遂将赔款数额分摊于各省,于是各省便以分担赔款之名而获得就地自由筹款之权。及至民国初年,因时局动乱,各省田赋多被地方军阀擅自截留或挪用。上述材料表明从晚清到民国初年

| A.中央集权的财政体制被破坏 | B.地方政府擅自截留中央财政 |

| C.社会动荡不安导致财赋减少 | D.地方政府获得了财政自主权 |

下表是近代中国某一时期“洋(机)纱排挤土纱过程”的数据表。结合所学知识推测,“①”和“③”合理的年份分别应是

| 年份 |

①年 |

某年 |

③年 |

| 土布消用棉纱(土纱+洋纱)总量(万担) |

620.9 |

628.6 |

612.4 |

| 其中:土布消用洋(机)纱量(万担) |

2.5 |

3.5 |

143.4 |

| 比重(%) |

0.40 |

0.56 |

23.42 |

A.1757 1800 B.1840 1894

C.1901 1922 D.1937 1948

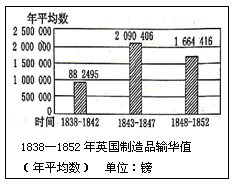

下图数据来源于严中平《中国近代经济史》。由此可知1838—1852年间英国制造品对华贸易

| A.改变了对华贸易逆差局面 |

| B.并未真正完全打开中国市场 |

| C.在沿海地区迅速发展 |

| D.造成中国自然经济解体 |

徐峰在《试论近代江南市镇的城市化》中认为:“湖州府所辖的乌青镇,明朝时除了四条主干大街外,另有街巷58条。镇中工商业(蚕丝、冶炼、编织、磨坊、染坊、造船、杂货等产业)发达。清末,乌青镇街巷规模有了明显扩大,新增加了8条主干大道,街巷增加了47条。”促进这一时期城市化的主要原因是、

| A.经济重心的南移 | B.市民阶层的壮大 |

| C.自然经济的瓦解 | D.商品经济的发展 |

新航路开辟后,来自美洲的白银源源不断流人中国,货币金属匮乏的中国消除了自从北宋以来持续数百年的“钱荒”。由此对中国造成的影响不包括

| A.部分地区生产专业化程度提高 | B.各地区的商业往来和市场扩大 |

| C.打破了中国闭关锁国的状态 | D.使国内白银贬值,物价上涨 |

满清政府曾颁旨宣谕称:“通商惠工,为古今经国之要政。自积习相沿,视工商为末务,国计民生,日益贫弱,未始不因乎此。亟应变通尽利,加意讲求。”这一材料表明

| A.清政府接受资产阶级代议制度 |

| B.洋务运动导致清廷的日益贫弱 |

| C.清政府阻挠近代民族工业发展 |

| D.清政府改变重农抑商传统政策 |

阅读《中国土特产品出口统计表》,并结合所学知识指出下来结论中不正确的是( )。

| 时间 |

茶叶 |

生丝 |

| 鸦片战争前 |

5000(年平均值) |

5000(年平均值) |

| 1846年 |

7010 |

13220 |

| 1850年 |

8919 |

23040 |

| 1854年 |

14122 |

62896 |

A.中国的茶叶和生丝出口量持续增加

B.中国在对外贸易中逐渐取得优势

C.茶叶和生丝日益商品化

D.中国开始卷入资本主义世界市场

《炳烛里谈》载:“道光年间,凡物之极贵重者,皆谓之洋。重楼曰洋楼,彩轿曰洋轿。衣有洋绉……大江南北,莫不以洋为尚……”这一现象表明

| A.鸦片战争后西方文明渗入中国 | B.外国各种商品充斥中国的市场 |

| C.近代中国的社会风俗已经欧化 | D.中国成为西方列强的半殖民地 |

下为晚清财政收入结构表(单位:万两),对该表所含信息解读不正确的是

| A.自然经济逐步解体 | B.洋务经济兴起 |

| C.民族资本主义发展 | D.农民负担减轻 |

在19世纪后半叶,棉纺织品始终列为中国进口商品中的重要项目。1874年至1894年20年间,洋布进口值增长88.4%,洋纱进口值增长将近986.7%。以上现象表明

| A.外国商品完全占据中国市场 | B.传统手工业仍有抵制能力 |

| C.中国棉纺织业取得较快发展 | D.自然经济被彻底破坏 |

分析下列表格数据:1840年前与1865年、1894年中国生丝销量( )

| 时间 |

总销售量(万包) |

出口量(占总量%) |

内销量(占总量%) |

| 1840年前 |

6.4 |

0.9(14.06%) |

5.5(85.94%) |

| 1865年 |

10.1 |

4.2(41.58%) |

5.7(56.43%) |

| 1894年 |

16.02 |

8.23(51.94%) |

7.7(48.06%) |

下列各项中对上表数据解读正确的是( )

A.生丝成为近代中国最主要的出口商品

B.中国生丝业已经普遍使用机器生产

C.中国生丝业对世界市场的依赖性逐渐增强

D.中国生丝业发展仍然非常缓慢

人们经常用国内生产总值(简称GDP)占世界总量的比重来论证本国的国际地位及发展方向。但也有人以1840年中国的GDP是世界的33%,但之后就逐步沦为半殖民地;而1949年中国的GDP虽是世界的6%,却赢得了真正的独立并逐步走向大国这些史实来反对GDP决定论。据此,下列该现象分析最为合理的是

| A.决定GDP变化的经济性质才是真正决定国家的地位和发展方向 |

| B.GDP的确能反映经济发展状况,可以证实国家的地位和发展方向 |

| C.GDP的国际地位变化趋势经常与该国国际地位变化趋势成反方向 |

| D.GDP只能反映当时经济状况,故不能反映国家的地位和发展方向 |

下列各项史实与结论之间逻辑关系正确的是( )

| |

史实 |

结论 |

| A |

梭伦改革使公民大会成为国家最高权力机关,一切成年的雅典男性公民皆有权参加公民大会(删。) |

梭伦改革使雅典男性公民在政治上获得了平等的权力。 |

| B |

在湖北江陵楚国郢都的墓葬遗址中,发现了刻有“越王鸠浅(勾践)自乍(作)用(剑)”铭文的宝剑 |

墓葬所在地曾经处于越国的疆域范围 |

| C |

1853年的《顺德县志》载:“女布(指土布)原遍于县市,自西洋以风火永牛运机成布,舶至贱售,女工几停其半。” |

中国传统纺织业受到严重冲击 |

| D |

1953年12月,我国5.7亿人参加了基层选举,共选出基层人民代表大会代表5669144人 |

我国基层民主得到加强和扩大 |