该图是发现于河南偃师,距今约3850年--3550年文化遗存中的宫殿复原图。它可以从一个角度印证传说中

| A.“家天下”的出现 | B.“公天下”的昌盛 |

| C.“邦国制”的产生 | D.“大一统”的形成 |

明清时期民间结社组织勃然兴起,他们“杀大红公鸡、喝鸡血、歃血为盟、占山为王”,扯起“义”字大旗……虚构模仿血缘关系,获得实实在在的内在凝聚力和外在排斥力。这一现象的出现

| A.是资本主义萌芽的结果 |

| B.是儒家“礼制”思想的体现 |

| C.受宗法制的影响 |

| D.是闭关锁国政策在民间的表现 |

幸福是什么?亚里士多德说:幸福就是我们寻找的最好东西,也是完满的目的。不同的地区,不同的时代,人们对幸福的理解也不同。某中学学生探究小组收集和整理了表中的内容。请你根据下列表格中的内容回答关于幸福观的有关问题。

| |

中国 |

西方 |

| 古代 |

1.不断提升美德的过程就是追求幸福的过程。“一箪食,一瓢饮”能够修得高尚品德,这样的苦行值得赞颂。 2.“多子多福”是幸福的显著标志。“不孝有三,无后为大”,家族“香火”的旺盛是个人幸福的体现。 |

1.苏格拉底把由理性指导的精神满足当做最高幸福,视情欲为一时快乐之下的痛苦。他提出“知识即美德”。 2.中世纪的欧洲,人们普遍认为,人类的幸福来自上帝的恩赐,而物质享受只是世俗的、虚幻的幸福。 |

| 近现代 |

近代的中国人,对幸福的理解似乎更多样。有人把国家的富强独立当做终身幸福而奋斗,而新文化运动以来的年轻人却认为幸福就是自由、平等地追求自己所渴望的东西,比如婚姻、学业、事业。 |

19世纪的西方,享乐幸福论流行,主张物质需要的满足高于一切。费尔巴哈认为“幸福…只是某一生物…能够无阻碍地满足…关系到它的本质和生存的特殊需要和追求”。 |

| 当代 |

改革开放前,人们普遍接受幸福与物质追求相分离,“越穷越光荣”。改革开放后,很多人把财富的多寡看做幸福与否的标准。“宁愿坐在宝马车里哭,也不愿坐在自行车上笑”成为2010 年的流行语。 |

经济发达的西方社会,人们依然相信为自身谋取各种物质利益是幸福的保证,同时有些人已经把眼光投向社会弱势群体,帮助他人,实现个人社会价值被当做个人幸福的体现。 |

一.幸福是什么

(1)从上述材料看,古代中西方的幸福观有何共同之处?结合所学简析中国古代的幸福观形成的主要原因这种幸福观有何积极影响?

二.幸福面面观

(2)结合时代背景,从政治、经济、思想方面分别分析影响近现代中西方幸福观发生改变的原因。

三.幸福走多远

(3)根据材料概括,从古代到近现代再到当代,西方社会幸福观的发展趋势。

(4)根据材料,你认为有哪些因素会影响社会幸福观的形成?

班固说:“古代天子建国,诸侯立家,从卿大夫到庶人,各有等差。人们尊奉并服侍上级,而在下位的人也不会有逾越的念头。”接着又说:“五霸,三王之罪人也;六国,五霸之罪人也;四豪(信陵君等四君子),又六国之罪人也。”从材料中可以看到

| A.夏商周与春秋的结束,是由于在下位的人没有逾越的念头 |

| B.从夏商周到春秋到六国抗秦再到战国,时间次序不可变更 |

| C.三王、五霸、六国、四豪都是古代人们严守身份等差的实证 |

| D.从夏商周到战国后期,政治特征呈现逐渐远离古代理想的趋势 |

唐德刚在《晚清七十年》中提出,中国历史的社会政治形态发展可分为封建(注:指分封制)、帝制和民治这三大阶段。从封建转帝制的第一次转型,发生于商鞅与秦皇汉武之间,历史约三百年。下列不属于这一历史时期转型特征的是

| A.贵族政治向官僚政治转型 | B.分裂割据向统一王朝转型 |

| C.青铜文明向铁器文明转型 | D.由“公天下”至“家天下”转型 |

材料一 “中国政治与文化之变革,莫剧于殷、周之际。……欲观周之所以定天下,必自其制度始矣。周人制度之大异于商者,一曰‘立子立嫡’之制,由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制,君天子臣诸侯之制;……”

——摘自《王国维遗书》之《殷周制度论》

材料二 秦有天下,裂都会而为郡邑,废侯卫而为守宰(宰:地方官),据天下之雄国,都六合之上游,摄制四海,适于掌握之内,此其为得也。……

——摘自《史记·秦始皇本纪》

材料三 公元前127年(汉武帝元朔二年),汉武帝采纳主父偃的建议,颁布“推恩令”,规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可以推恩将自己封地分给子弟,由皇帝制定封号。以此从王国里分出许多侯国。侯国列侯只能衣食租税,不能过问政治。

——摘自《岳麓版高中历史必修I》

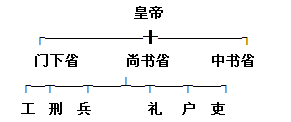

材料四 唐朝的三省六部制

请回答:

(1)材料一反映了西周的哪两种政治制度?依材料指出两者这之间的关系。(2分 )

(2)材料二反映了秦朝的哪种政治制度?依据材料说说这种制度的作用。

(3)材料三中的汉武帝为何颁布“推恩令”?

(4)材料四中唐朝的三省的职能分别是什么?

《全球通史》中指出:“随着经济商品化,土地成为可以自由买卖的一种财产。富有的商人获得了大笔地产,贵族们为了增加自己的收入,不再像过去那样向村社头领收取一定量的地租,而是派人直接向农民索取更多的地租。”古代中国出现这种现象之时,政治上主要表现为

| A.世袭制代替禅让制 | B.开始实行分封制 |

| C.分封制被严重破坏 | D.礼乐制度的崩溃 |

中国服饰在不同历史时期特征各异,如商的“威严庄重”,周的“秩序井然”,战国的“清新”,汉的“凝重”。六朝的“消瘦”,唐的“丰满华丽”,宋的“理性美”,元的“粗壮豪放”,明的“敦厚繁丽”,清的“纤巧”。这里周的“秩序井然”、战国的“清新”、唐的“丰满华丽”、宋的“理性美”折射出的历史现象分别是 ( )

| A.宗法制、“百家争鸣”、民主政治、新思潮萌发 |

| B.郡县制、“罢黜百家”、政治腐朽、理学盛行 |

| C.郡县制、“百家争鸣”、国家富强、“经世致用”思想 |

| D.宗法制、“百家争鸣”、国家富强、理学盛行 |

李世民发动玄武门之变,杀皇太子李建成,逼父皇李渊退位,李世民违反了:( )

① 孔子的“礼”

② 董仲舒的三纲五常

③ 宗法制

④ 孟子的“民贵君轻”思想

| A.②③ | B.①②③ | C.①③④ | D.①②④ |

阅读以下材料,并回答问题。

地方行政制度是政治制度文明的重要组成部分。

材料一:春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新行政建制。一般县在中心区域,郡在边远地区。郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

——张岂之《中国历史十五讲》

材料二:忽必烈进入中原,建立元朝,为加强对地方的控制,以中书省分驻地方,称行中书省,以便直接控制、处理政务……各省还设有行枢密院和行御史台分管军事和监察。

——《中国政治制度史》第316页

材料三:美国历史学家J·布卢姆说:1787年“在费城所起草的宪法是实验时期最伟大的创造性的胜利。……战后人们最初反对君主制和贵族政治的思想,引导着美国人建立了一些行政首脑软弱无力、上院不起什么作用的州政府;新的宪法则建议有一个权力很大的行政首脑和同众议院权力相同的参议院。……一个虽然疆域和人口扩大十倍,但依旧对人民负责的政府,一个其人民不是作为互相对垒的公民,而是作为一个国家的平等公民联合起来的联邦。”

—— 《美国的历程》

问题:

(1)据材料一,概括春秋时期我国地方行政制度的相关信息。

(2)根据材料二,填写元朝中央机构和地方机构简表。简要说明元朝地方行政制度的影响。

| 中央机构 |

地方机构 |

主要职能 |

| 中书省 |

① |

④ |

| 枢密院 |

② |

主管军事 |

| 御史台 |

③ |

主管监察 |

(3)材料三中“美国人建立了一些行政首脑软弱无力、上院不起什么作用的州政府”指当时美国的什么制度?存在着什么弊端?后来1787年宪法是如何解决这些弊端的?

阅读下列材料并回答问题:

材料一:关于“社会转型”的含义,在我国社会学学者的论述中,有多种理解,其中一种观点认为“社会转型”是指社会结构变动,一种整体的和全面的结构状态过渡,而不仅仅是某些单项发展指标的实现,具体包括结构转换、机制转轨、利益调整和观念转变。在社会转型时期,人们的行为方式、生活方式、价值体系都会发生明显的变化。

——摘自百度百科

材料二:所谓“三大阶段与两次转型”:三大阶段,亦即封建、帝制与民治是也。两次转型,分别是第一次社会政治大转型---封建转帝制,发生于商鞅前后与秦皇汉武之间……这次转型时,由于我们内部的社会发展到某一阶段,促使我们的社会政治结构非转型不可,那是主动的。第二次社会政治大转型---帝制转民治,则发生于鸦片战争之后,实在是从割让香港之后才被迫开始的。

——唐德刚《晚清七十年》

问题:

(1)依据材料二,指出“两次转型”在原因和方式上存在怎样的不同?

(2)根据材料二,选择“两次转型”中任一次,试述这一转型是如何完成的?

(3)综合以上材料信息,结合所学知识,谈谈你对某一“社会转型”历史时期的理解。

《中国古代文化常识》的作者马汉麟在该书中写道:“姓名、礼俗、宗法——这是‘社会’一系的内容。明星固然耀眼,反映时代真实面貌的却是广大民众。”据此可知作者强调研究

| A.物质文明 | B.精神文明 |

| C.政治文明 | D.社会文明 |

公元前214年,秦始皇统一岭南后,设置了南海郡、桂林郡和象郡。任嚣任南海郡尉,(注:南海郡郡级小,只设尉,不设郡守)统辖番禺、揭阳、龙川、博罗4县,郡所设在番禺(今广州)。根据秦制度的规定,与任嚣有关叙述错误的是

| A.职位由中央任命,不可以世袭 | B.和诸侯一样拥有封地 |

| C.事实上是南海郡的最高行政长官 | D.对下督责所属各县 |

人口文化是人类在繁衍、生存、发展中逐渐形成的,是人类对自身生产、抚育后代、婚嫁丧娶、道德教育以及人的族类、群落、生存状况、生态环境及其发展规律的认识和反映。阅读下列材料,回答问题。

材料一 孟子曰:“不孝有三,无后为大。舜不告而娶,为无后也,君子 以为犹告也。”

以为犹告也。”

——《孟子·离娄上》

“于礼有不孝者三事,谓阿 意曲从,陷亲不义,一不孝也;家穷亲老,不为禄仕,二不孝也;不娶无子,绝先祖祀,三不孝也。三者之中,无后为大。”

意曲从,陷亲不义,一不孝也;家穷亲老,不为禄仕,二不孝也;不娶无子,绝先祖祀,三不孝也。三者之中,无后为大。”

——赵岐《十三经注》

材料二 随着时代的进步,社会的变迁,传统生育观念正在悄悄发生着改变。城乡居民普遍接受了计划生育的国策和一对夫妇只要一个孩子的号召。2001年对农村的一项调查表明:在今天,家庭中男女地位的平等,合理生育或 少生孩子的观念正在农民当中逐渐形成,“女儿也是传后人”等观念逐渐深入人心。

少生孩子的观念正在农民当中逐渐形成,“女儿也是传后人”等观念逐渐深入人心。

——《20世纪中国社会生活变迁史 》

与材料一相比,材料二中的中国人生育观 念发生了哪些变化?结合所学知识分析产生不同观念的主要原因。

念发生了哪些变化?结合所学知识分析产生不同观念的主要原因。

材料三 公元1500年,伦敦的人口不过5万,1600年人口增至20万。1700年增至70万。1800年英国本土人口加上移民为2000万,英国人口快速增长。英国维多利亚女王统治的时代保证家庭稳定生育,导致生育率居高不下。英国由于人口增长快,每年增加大量年轻劳动力,源源不断地满足工业革命的需求。 ——《大国崛起与现代化》

——《大国崛起与现代化》

材料四 毛泽东说:“…… 除了党的领导之外,六亿人口是一个决定的因素,人多议论多、热气高、干劲大”。到1962年,由于人口政策指导思想的偏差和高生育率的延续,人口数量猛增,国民经济发展出现明显的不协调。

——《浅析毛泽东的人口观》

(2)依据材料三四,概括英中两国人口政策的相同点,并分析其对两国造成的不同影响。

材料五 机器和居民正在以加速度增长,生态环境很可能会极度恶化。现今世界人口一直在快速增长,因为不断增长的农业和工业生产力能够养活不断增长的人口,而医学的进步和公共卫生措施的先进又降低了死亡率。因此,尽管人类花了几百万年才在1830年达到第一个10亿人口,只需15年使能达到第四个10亿人口。……生态困境并不仅 限于美国,它已随着第二次工业革命的传播成为一个世界范围的问题。

限于美国,它已随着第二次工业革命的传播成为一个世界范围的问题。 ——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(3)根据材料五,提炼作者的核心观点。

(4)上述材料为我国的现代化建设提供哪些借鉴?