关于电源以及电源电动势,下列说法正确的是( )

| A.电源电动势就是电源两端电压 |

| B.体积越大的电源,将其他形式的能转化为电能的本领越大 |

| C.电源电动势数值等上于内、外电压之和 |

| D.电源电动势与外电路的组成有关 |

关于电动势下列说法正确的是( )

| A.电源电动势等于电源正负极之间的电势差 |

| B.用电压表直接测量电源两极得到的电压数值,实际上总略小于电源电动势的准确值 |

| C.电源电动势总等于内、外电路上的电压之和,所以它的数值与外电路的组成有关 |

| D.电源电动势总等于电路中通过1C的正电荷时,电源提供的能量 |

两个小灯泡,分别标有“1 A 4 W”和“2 A 1 W”的字样,则它们均正常发光时的电阻阻值之比为( )

| A.2∶1 | B.16∶1 | C.4∶1 | D.1∶16 |

以下物理事实,描述正确的是( )

| A.在炼钢厂中,把熔化的钢水浇入圆柱形模子,模子沿圆柱的中心轴高速旋转,钢水由于受到离心力的作用趋于周壁,形成无缝钢管 |

| B.在燃气灶中,安装有电子点火器,接通电子线路时产生高电压,通过高压放电来点燃气体,点火器的放电电极往往做成球状 |

| C.有些合金如锰铜合金和镍铜合金,由于电阻率几乎不受温度变化的影响,常用来制作标准电阻 |

| D.为保证电表在运输过程中指针晃动角度过大,不能用导线将两接线柱连起来 |

金属导体中满足下面哪一个条件,就产生恒定电流

| A.有自由电子 |

| B.导体两端有电势差 |

| C.导体两端有方向不变的电压 |

| D.导体两端有恒定的电压 |

如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,电阻R=22Ω,各电表均为理想交流电表。原线圈输入电压的变化规律如图乙所示。下列说法正确的是( )

| A.该输入电压的频率为100Hz |

| B.电压表的示数为220V |

| C.电流表的示数是1A |

| D.变压器输入的电功率是22W |

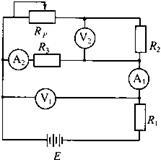

某同学按如图电路进行实验,电压表内阻看作无限大,电流表内阻看作零。实验中由于电路发生故障,发现两电压表示数相同了(但不为零),若这种情况的发生是由用电器引起的,则可能的故障原因是:

| A.R3短路 | B.RP短路 |

| C.R3断开 | D.R2断开 |

在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,开关S闭合一段时间后,下列说法中正确的是:

| A.将滑片N向右滑动时,R2中有向上的电流 |

| B.将滑片N向右滑动时,R2中有向下的电流 |

| C.将滑片M向上滑动时,R2中有向上的电流 |

| D.将滑片M向上滑动时,R2中有向下的电流 |

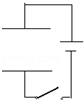

一个T形电路如图所示,电路中的电阻R1=30Ω,R2=R3=20Ω.另有一测试电源,所提供电压恒为10V.以下说法正确的是( )

| A.若将cd端短路,ab之间的等效电阻是50Ω |

| B.若将ab端短路,cd之间的等效电阻是32Ω |

| C.当ab两端接上测试电源时,cd两端的电压为4 V |

| D.当cd两端接通测试电源时,ab两端的电压为 6V |

一只断灯丝的灯泡,摇接灯丝后使用,要比原来亮一些,这是因为灯丝的( )

| A.电阻变小 | B.电阻增大 | C.电阻率减小 | D.电阻率增大 |

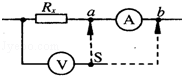

用伏安法测未知电阻RX时,若不知道RX的大概值.为选择正确电路以减小误差,可将仪器按图接好,只空出电压表一个接头S,然后将S分别与a、b接触一下,观察电压表和电流表示数变化情况,那么( )

| A.若电流表示数有显著变化,S应接a |

| B.若电流表示数有显著变化,S应接b |

| C.若电压表示数有显著变化,S应接a |

| D.若电压表示数有显著变化,S应接b |

两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成以平行板电容器,与它相连接的电路如图所示,接通开关K,电源即给电容器充电( )

| A.保持K接通,减小两极板间的距离,则两极板间电场的电场强度减小 |

| B.保持K接通,在两极板间插入一块介质,则极板上的电量增大 |

| C.断开K,减小两极板间的距离,则两极板间的电势差减小 |

| D.断开K,在两极板间插入一块介质,则极板上的电势差增大 |

一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.两板间有一个正检验电荷固定在P点,如图所示,以C表示电容器的电容、E表示两板间的场强、φ表示P点的电势,W表示正电荷在P点的电势能,若正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离l0的过程中各物理量与负极板移动距离x的关系图象中正确的是( )

A. |

B. |

C. |

D. |

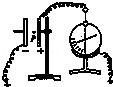

如图甲所示,不计电表对电路的影响,改变滑动变阻器的滑片位置,测得电压表 和

和 随电流表

随电流表 的示数变化规律如图乙中a、b所示,下列判断正确的是( )

的示数变化规律如图乙中a、b所示,下列判断正确的是( )

①图线a的延长线与纵轴交点的坐标值等于电源电动势

②图线b斜率的绝对值等于电源的内阻

③图线a、b交点的横、纵坐标之积等于此状态下电源的输出功率

④图线a、b交点的横、纵坐标之积等于此状态下电阻R0消耗的功率

| A.①③ | B.①④ | C.①③④ | D.②③ |