材料

公元前544年,吴国公子季札出使鲁、郑、卫等中原诸国。季札对于各国贵族视为文明象征的乐舞与诗歌,皆能一一点评,得其精髓;对于各国政治现状,他也能做出准确的研判。各国原本视江南为蛮荒制度,为"文身断发"的"夷人"聚居之处,季札的到来让他们眼界一开。

季札出使途经徐国,知道徐国国君对他的佩剑十分喜爱,只因要出访他国,未能相赠。季札返回途中至徐,徐君已死,他解下佩剑挂在徐君墓前的树上。随从认为这样做没有意义,季札说,我当初知道徐君喜爱我这把剑,"始吾心已许之,岂以死倍(背)吾心哉"。其父吴王寿梦认为诸子中季札年龄最小却有贤能,指定他继承王位。寿梦死后,吴国人坚决要求季札即位,但季札坚拒,"弃其室而耕",最终王位由其长兄继承。季札被历代儒者尊崇为"贤人"。

(1)根据材料并结合所学知识,说明历代儒者尊季札为"贤人"的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析季札出使在文化融合方面的意义。

材料一

冯道(882~954),"少纯厚,好学能文",后唐,后晋,后汉,后周时,曾居高官显爵,自号"长乐老"。其自诩:"在孝于家,在忠于国,口无不道之言,门无不义之货。所愿者下不欺于地,中不欺子人,上不欺于天……非人之谋,是天之祐。六合之内有幸者,百岁之后有归所。"

----据《长乐老自叙》

材料二

史臣曰:(冯)道之履行,郁有古人之风;(冯)道之宇量,深得大臣之体,然而事四朝,相六帝,可得为忠乎!

----《旧五代史》

材料三

子读冯道《长乐老叙》,见其自述以为荣,其可谓无廉耻者矣,别天下国家可从而知也。子于五代得全节之士三,死事之臣十有五……然使忠义之节,独出于武夫战乎。岂于儒者果无其人哉?

----《新五代史》

(1)分别概括材料一、二、三对冯道的评价,

(2)根据材料并结合所学知识,简析影响人物评价的因素,

阅读材料,完成下列要求。

历史漫画可以叙史解史。它往往针对重大历史事件、重要历史人物等,使用夸张、比喻、寓意、突出细节等方式,集中反映特定的历史内容和相关历史背景,以及作者对历史问题的认识、解释与看待历史的立场。下面是一幅历史漫画的构思,其中蕴含着历史内容和历史寓意。

雅尔塔会议:合作与未来

漫画的中心是一张圆桌,三把座椅。座椅上分别搭放着一件带有元帅领章的军大衣、一件黑色斗篷和一件咔叽色厚风衣。桌上是一张欧洲地图。桌旁一扇高大的落地窗户,落地窗帘上端分开,下端聚拢,正好形成一个巨大的“V”形。窗外的吞空聚集起阴云。

提示:从(1)(2)中任选一题作答。如果多做,则按所做第一题计分。

(1)结合所学知识,说明上述漫画构思中包含的历史背景、历史内容和符合史实的寓意。

(2)围绕1919~1939年国际关系中的重大事件或历史人物,按照历史漫画的呈现要求,构思一幅历史漫画并加以说明。(要求:自拟标题;写出构思,无需作画;史实准确;观点正确。)

材料

张九龄(678~740),韶州曲江(今广东韶关)人。七岁能文,进士及第后步入仕途,开元年间官至宰相,成为秦至唐在统一王朝任官级别最高的岭南人。张九龄为政注重民生疾苦,轻刑罚,薄赋敛,扶持农桑。其为人忠诚耿介,敢于进谏,亦终因此罢相,后有人认为这是唐朝由治到乱的分水岭。张九龄有《曲江集》传世,其诗清新自然,其文高雅严整。岭南多被时人视为蛮荒之地,而在张九龄的笔下,却是山明水秀、风光无限。他曾主持开大庾岭新路,便利了岭南与中原的交通,至今用之,张九龄"耿直温雅,风仪甚整",人们以其家乡之名称之为"曲江风度"。明末清初著名思想家王夫之称赞他:"当年唐室无双士,自古南天第一人。"

﹣﹣据《新唐书》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括张九龄成为盛唐名相的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,评价张九龄的历史贡献。

材料

竺可桢(1890~1974),中国杰出的科学家和教育家。1918年,他怀抱"科学救国"理想从美国回到中国。1920年,他与柳诒徵共同主持南京高等师范学校史地学部,培养了胡焕庸等一批地理学家和气象学家。1927年,筹建中央气象研究所,后出任所长。抗战前夕,中央气象研究所在各省设置40多个气象站和100多个雨量站,出版了中国气象资料,为我国的气象学奠定了基础。他认为"学理之研究重于物质之享受",于艰难环境中苦心创业,新中国成立后,竺可桢亲自主持和筹建中国科学院地理研究所,领导或指导了我国地理的综合考察、自然区划、历次地理学规划等工作。根据国家需要,他又组织了西北沙漠、西南南水北调地区以及黑龙江等省、区的考察,为国家建设提供了参考数据。

﹣﹣据《竺可祯全集》等

(1)根据材料,概括竺可桢对中国科学发展的贡献。

(2)根据材料并结合所学知识,简析竺可桢取得成就的原因。

材料

苏绰(498~546),武功(今陕西扶风)人。他"博览群书,尤善算术",深受西魏执政者宇文泰信任,委以政事。西魏立国之初,疆域狭小,民族关系复杂,经济文化落后。为强国富民,苏绰建议减官员、置屯田,并创"朱出墨入,及计帐、户籍之法",为后世财政、会计领域长期沿用。他又制定"六条诏书",包括先治心、敦教化、尽地利、擢贤良、恤狱讼、均赋役等内容,宇文泰"甚重之,常置诸座右。又令百司习诵之。其牧守今长,非通六条及计帐者,不得居官"。通过"六条诏书"等改革,西魏成功凝聚起民心,由弱变强,为后来北周统一北方乃至隋统一全国奠定了基础。苏绰"性俭素,不治产业……常以天下为己任,博求贤俊,共弘治道,凡所荐达,皆至大官"。在"积思劳倦"十余年后,苏绰因病去世,宇文泰"痛惜之,哀动左右"。

﹣﹣据《周书》

(1)根据材料,简析苏绰被宇文泰倚重的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,概括"六条诏书"的历史意义。

材料 1973年,“十月战争”爆发后,阿拉伯石油输出国组织决定以减少石油产量作为开展大规模石油斗争的第一步,10月22日,绝大多数阿拉伯产油国宣布减产,早在10月16日海湾6国宣布将海湾石油标价提高70%,20日,沙特阿拉伯率先宣布对美国实行全面石油禁运。接着,其他阿拉伯产油国纷纷响应。12月23日,海湾6国再次决定从1974年1月1日起将原油价格提高128%。阿拉伯产油国运用“石油武器”后,美国约有12%的石油供应受到影响,约有2万个加油站关闭;平均每天有300次航班被取消:汽车工业大幅度减产、滞销,1973年11月5日,英国因石油供应短缺而宣布全国进入紧急状态。同年底联邦德国的失业人数比上一年增加近40%,荷兰被迫实行石油配给制,日本宣布全国进入紧急状态。

﹣﹣摘编自王绳祖主编《国际关系史》

(1)根据材料,概括中东战争中阿拉伯产油国运用“石油武器”的主要手段。

(2)根据材料并结合所学知识,说明阿拉伯产油国运用“石油武器”的积极作用。

世界政治格局在一定时期内相对稳定,又不断发展变化。结合所学知识,回答问题。

(1)二战极大地改变了世界主要国家政治力量的对比,战后逐步形成美苏两极格局。这一格局最终形成的标志是什么?两极格局之下,美苏对抗的主要形式是“冷战”。其开始的标志是什么?这一标志的出现,使美苏关系发生了怎样的变化?

(2)“冷战”期间,美苏两国未发生大规模的直接武装冲突,即使在关系到国家生死存亡的关键时刻也采取克制与妥协,从而使危机逐步降温,与此相关的事件是什么?这一事件的最终结果说明了什么?

(3)20世纪60年代,不结盟运动是美苏两极格局之外的第三股政治力量。它所奉行的政策是什么?对世界政治格局有何影响?

(4)两极格局瓦解的标志是什么?结合所学知识分析使国际关系发生变化的最主要因素。

阅读下列材料,回答为题。

以下为王家范、张耕华、陈江编著的《大学中国史》的相关目录:

第九章 君主集权的帝国体制:

第一节 明朝的建立

………

第二节 明朝中后期的政局

………

第三节 一波三折的中外交流

………

………

——《大学中国史》

根据材料并结合所学知识,对该目录省略部分增加两条或两方面内容,并说明增加理由,需观点正确,理由充分,符合历史事实。

阅读材料,回答下列问题。

材料:中世纪后期,神学在西欧学校教育中的统治地位发生变化。一些新的学校特别注重对学生德智体美的教育。古典文学和自然科学课程的地位明显提高。

——据《外国教育史》

(1)材料反映了当时怎样的社会思潮?

(2)这一思潮出现的历史背景是什么?

今年是抗日战争胜利70周年。抗日战争是一场伟大的正义战争,是世界反法西斯战争的重要组成部分。阅读材料,回答问题。

材料一:争取抗战胜利的中心关键,在使已经发动的抗战发展成为全面的全民族的抗战。只有这种全面的全民族的抗战,才能使抗战得到最后的胜利。

材料二:1942年1月,日军进攻缅甸,英军节节败退,英国政府正式向中国政府请求迅速派兵入缅协同英军作战。中国政府即派出10万远征军入缅,后又不断增兵。由于中国战场和印、滇、缅战场牵制日军达130万之众,使日军无法调往太平洋,大大减轻了美国的压力。

1943年11月,同盟国(中美英)召开三国首脑会议,讨论中国和亚洲有关重大军事、政治问题,包括联合对日作战和战后处置日本。

1943年10月,中、美、英、苏四国代表签署《四国宣言》,提出:“为了维护国际和平与安全,在重建法律与秩序和创立普遍安全制度以前,它们将彼此协商,必要时并将与联合国家的其他成员进行协商,以便代表一个国际共同体采取共同行动。”

材料三:帝国所以向美英两国开战,实亦为……东亚之安定而出此……自交战以来……战局并未好转,世界大势亦不利于我,加之敌方最近使用残酷之炸弹,频杀无辜,残害所及,真未及逆料,……此朕所以饬令帝国政府接受联合公告者也。

(1)结合所学知识,试从政治、军事两个方面论证材料一的观点。

(2)依据材料二和所学知识说明中国远征军出国作战的的原因。并分析为什么中国能以大国身份参加国际会议和《四国宣言》的主要目的。

(3)驳斥材料三中日本对美英两国宣战的理由。并依据上述材料分析中国抗日战争胜利的原因。

资本主义世界市场的形成,对世界近代历史影响深远,请回答以下问题:

(1)说明新航路的开辟在资本主义世界市场形成过程中的作用。

(2)两次工业革命是如何影响资本主义世界市场的形成与发展的。

(3)简要评价资本主义世界市场的影响。

文化是具有继承性和延续性的,新的文化的创造是以对传统文化的继承和弘扬为基础的。请阅读下列材料,回答问题。(本题共4小题,24分)

材料一 守旧而又维新,复古而又开明,这样一种二重性的立场,使得儒家学说能够在维护礼教伦常的前提下,一手伸向过去,一手指向未来,在正在消逝的贵族分封制宗法社会和方兴的大一统国家之间架起了桥梁。这就是为什么儒学在当时能成为“显学”以及虽然于变革动荡的形势下显得迂阔难行,而到新社会秩序巩固后又被捧上独尊地位的原因。汉代以后,儒学几经变化。礼教德治思想始终一贯,从而成为中国传统文化的正宗。

——摘自张岱年、方可立主编《中国文化概论》

材料二朱熹著《四书集注》,采择理学家中与己意相合的论说,加入自己的比较通俗浅近的注释,使理学借四书而得以传播。朱熹极为重视少年的教育,著《小学集注》,收集《礼记》、《曲礼》、《列女传》等古籍中有关三纲五常的说教,教育青少年遵照三纲五常的道德规范。又著《论语训蒙口义》、《童蒙须知》等,供儿童学习。从衣服冠履、语言步趋、酒扫涓洁、读书写字,直到杂细事宜,都作了的具体规定。

——蔡美彪主编《中国通史》(第七册)

材料三人必有私,夫私者,人之心也。

——李贽《德业儒臣后论》

有生之初,人各自私也,人各自利也。

——黄宗羲《明夷待访录》

自天下为家,各亲其亲,各子其子,而人之有私,固情之所以不能免矣。

——顾炎武《日知录》

材料四 新文化运动的倡导者认为,中国之所以危亡,民主科学不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚。陈独秀尖锐地指出:以孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民的觉醒和社会的进步。李大钊发表文章指出:孔子是“数千年前之残害枯骨”,“历代帝王专制之护符”“保护君主政治之偶像”……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣”。

(1)根据材料一和所学,指出儒家学说能够在汉代成为主流思想的原因及影响。

(2)依据材料二,概括朱熹在推广理学方面所做的努力。并结合所学知识,分析朱熹推广理学的社会条件。(8分)

(3)根据材料三,概括三位思想家的共同主张。结合所学,分析他们主张产生的原因。(4分)

(4)材料四中新文化运动的倡导者是如何看待传统儒学的?并根据所学分析新文化运动兴起的时代背景。

20世纪的100年间,有过两次世界大战和诸多局部战争,但人类始终没有放弃争取和平的努力。阅读材料,回答问题。

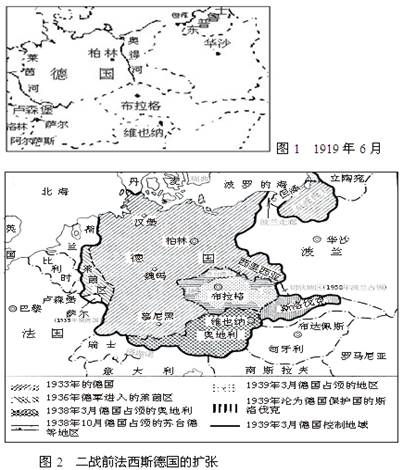

材料一 对比德国的版图变化

材料二两次世界大战后的德国赔偿在方式上也明显不同。一战后的德国赔偿主要以赔款形式支付,此外还有一些商船、火车、国外财产用于赔偿。1924年“道威斯计划”生效后,德国完全以货币形式支付赔偿。这种货币赔款涉及一系列金融和汇率问题,德国政府通过一系列外交活动巧妙地减少了实际赔款支出,却利用美英的贷款使他们陷入了“替德国支付赔偿的怪圈”。二战后同盟国吸取一战后德国赔款政策的失败教训,不再要求德国支付货币赔偿, 以实物赔偿取而代之。事实上, 二战后德国境内一片废墟,已无力支付货币赔偿。同盟国对德国的全面占领,也使实物赔偿成为可能,德国对此毫无反抗之力。二战后的实物赔偿种类繁多,从基础设施到工业设备、工业产品,与一战后的赔偿相比其范围已大大扩展了。但进入联邦德国时期后,对战争受害者的个人赔偿又逐渐回到了货币赔偿的轨道。……时至今日没有一个德国政要敢于公开表示德国已经履行了所有赔偿义务、不再支付赔偿。德国背负的历史责任决定了赔偿将会延续下去。

——摘自《二战后德国赔偿问题研究》

(1)材料一的两图表明二战全面爆发前,德国的版图发生了许多变化。结合有关历史事实,概括说明为什么能够发生这些变化?作为德国的近邻,法国在两次世界大战期间(1919~1939年间)是如何寻求安全保障的?(8分)

(2)阅读材料二,结合所学知识,指出两次世界大战后德国赔偿方式的不同,并简析二战后德国赔偿方式产生的影响。

(3)德国对战争罪行的反思,令人想起二战的亚洲策源地日本,请列举上世纪末以来日本谋求军事、政治大国的表现,对此我们应该采取什么对策?

(25分)阅读材料,完成下列要求。

廷议又称集议,是中国古代朝廷的议事制度。每逢遇到事关国家利益的大事,君主为了集思广益,要召集或责成垂相等召集中央有关官员,在廷臣会议上共同讨论,达成初步的共识后,将廷议结果呈达御前,由君主裁决。它既区别于君主通常的听政方式如早朝等,1与各个职能部门内部讨论、议决有关问题的“部议”相区别。

材料一 《尚书·周官》记载:“议事以制,政乃不迷。”西汉参加廷议的包括会卿(政府理政大臣)、列侯(国家元老)、二千石(熟悉京师地方情况)、大夫(“掌议论,')、博士(“掌通古今,')。东汉时,“凡国有大造大疑,太尉与司徒、司空通而论之”,有时也吸收其他高级官员参加,而且参加者要“署议”。北魏时,“参论国治,经纶王道,以为常式”。唐代政事堂议事,程序规范,秋序井然,“有军国大事,则议之。由唐历五代,不改其制”。宋代设置了廷议的固定场所,参加者的排编程式固定化,廷议的议程程式化,设有掌管廷议的监议御史。明代的廷议形式为群臣集议,但廷议结果“卒出于一人之见”,“统于一二尊官”。

——摘编自林乾《论中国廷议制度对君权的制约》

材料二 第一次鸦片战争后,―摘编自林乾《论中国古代廷议制度对君权的制约》

魏源指出言路不通对治理国家的危害,认为古代圣人“取于臣也略,而取于民也详”。郑观应在《论议政》中写道:“泰西列国,其都城设有上下议政院。上院以国之宗室勋戚及各大员当之,以其近于君也。下院以绅者士商、才优望重者充之,以其迩“议院者,所以通君民之情也于民也。”使英公使薛福成说:'

下议院之权,与上议院相维制;。凡议政事,以协民心为本。大约上下议院之权,与君权、相权相维制。”康有为进谏光绪帝:“令士民公举……,略分府县,约十万户而举一人,令会议于太和门,三占从二,下部施行。所有人员,岁一更换。”……1908年,清政府颁布《各省咨议局章程》:“各省采取典论之地,以指陈通省利病,筹计地方治安为宗旨议员公同集议,候本省大吏裁夺施行。遇有重大事件,由该省督抚奏明办理。”

——摘编自《魏源集》《康有为政论集》

(l)根据材料一,概括中国古代廷议制度的特点,(9分)并指出这一制度在唐代以后呈现出的发展趋势。

(2)根据材料二,指出清末有识之士对于言路与决策的关系问题的认识发生了什么新变化?(6分)并结合所学知识简要评价这些新认识。