国家记忆

每个国家都有自己的集体记忆。近代以来中国历史留给我们的既有被迫融入世界的屈辱记忆,又有找寻中国发展道路的革命记忆,还有追求国家富强的改革记忆。

(1) 请列举能体现以上三种记忆的历史事件。

(2)选择其中一种记忆,论述它如何塑造了中国的历史进程。

阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一: 启蒙时代的欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣。德意志的莱布尼茨盛赞儒家道德及其影响下的社会秩序和国家统一。

材料一中的“中国形象”是什么?请结合德国当时的状况,分析形成这种观念的原因?

材料二:几乎每一位西方作者写到中国社会状况时,毫无例外地都要描述一番中国人吸食鸦片的方式及其对道德与身体的危害。于是,在一般印象中,中国就是抽鸦片的国家。

——Western Concepts of Chioo tand the Chinese,转引自周宁《鸦片帝国》

(2)材料二中的“中国形象”是什么?这种形象泛滥于何时?主要原因是什么?

材料三:“1937年,红星照耀中国。该年1月,在美国《生活》杂志上,惊异的出现了毛泽东的头像。在斯诺为毛泽东拍摄的一系列照片中,那张带着八角帽、神情沉着、面容清瘦的肖像无疑最为著名。”

——环球时报“复兴之路”

(3)材料中“红星耀中国”的含义是什么?结合所学知识说明其背景。

材料四:1958年美国入伊罗生出版的《浮光掠影———美国关于中国与印度的形象》一书,将美国对中国的总体看法分为六个阶段;①尊敬时期(18世纪),②轻视时期(1840-1905). ③取善好施时期(1905-1937). ④赞赏时期(1937-1944),⑤清醒时期(1944-1949),⑥敌对时期(1949-)。

——袁明:《略论中国在美国的形象》

(4)结合所学知识,简要分析材料三中的第④和和⑥两个阶段“中国形象”形成的原因各是什么。

材料五:21世纪初部分西方人心中的中国

(5)上图反映了部分人西方描述的21世纪中国形象,结合20世纪70年代以来中国和世界经济、政治的变化,分析这种看法产生的原因。并对这一看法进行评价。

(6)从“中国形象”的变化中,你获得了哪些启示。

(1 7分)在探索近代化的道路上,我国走过,艰难的历程。阅读材料,回答问题。

材料一 很多人认为,这场战争标志着中国社会向近代。社会的转型,我则认为,中国传统社会向近代文明的转型,在明中后期就已经开始。

——裴钰《改变中国》

材料二 19世纪末到20世纪前半叶,中国的近代企业呈现出沿着纺织、缫丝、面粉为中心的民间轻工业,军需工业、船舶修造、机械工业等政府主导的重工业两个方向皇展,与此同时,在上海和东北等地设立的外国企业,在向中国引进技术方面来说也发挥了特殊的作用和具有特殊的意义。

——朱荫贵(《日本学术界对中国近代经济史研究的两个新动向》

材料三 新文化运动的倡导者们认为,中国所以危亡,民主和科学所以不能实现,是由于封建伦理道德的严重束缚所致。陈独秀尖锐地指出:孔子学说为代表的封建伦理道德,阻碍了中国人民觉醒和社会进步。李大钊发表文章指出,孔子是“数千年之残骸枯骨”“历代帝王专制之护符”“保护君主政治之偶像”,……对于不合时宜的旧道德,“虽冒毁圣非法之名,亦所不恤矣”。

——马尚斌等编《中国近代史教程》

材料四 这三十年来,有一个名词在国内几乎做到了无上尊严的地位;无论懂与不懂的人,无论守旧与维新的人,都不公然对它表示轻视或戏侮的态度.那个名词就是“科学”.

——胡适《(科学与人生观)序》(1923年)

回答:

(1)材料一中“很多人认为,这场战争标志着中国社会向近代社会转型”,其依据是什么?结合所学,分析作者裴钰为什么认为中国的近代文明是从明朝中后期开始的?( 6分)

6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代企业发展过程中的特点及成因 。(5分)

。(5分)

(3)材料三中“科学”的含义是什么?依据材料三分析阻碍中国近代科学发展的因素是什么?(2分)

(4)依据材料四中所说的“这三十年来”的中国历史,谈谈科学在中国社会进步中的主要作用。(4分)

广东人灵活机变,在中国历史上,常常是时代的弄潮儿。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一 近代欧洲崛起之前,中国……远远领先于世界……。位于海洋之滨的广州贸易在唐后期有所发展。史载,宋代广州贸易相对繁华,广州市舶司的外贸收入为最多……。广东十三行……是清代朝贡贸易体制的一个纽带……。鸦片战争后,广东十三行独揽外国贸易的制度终于被强制性地做了变迁。l842年,清政府被迫签订了第一个不平等条约,其中的第五款规定:“凡大英商民在粤贸易,向例全额归行商承办,今大皇帝准以嗣后不必仍照向例,凡有英商等赴各该口贸易者,无论与何商交易,均听其便。”

——隋福民《清代“广东十三行”的贸易制度演化》

材料二“图片上的历史”——广州变迁

材料三改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯。深圳的重要经验就是敢闯。没有一点闯的精神,没有一点“冒”的精神,没有一股气呀、劲呀,就走不出一条好路,走不出一条新路,就干不出新的事业。每年领导层都要总结经验,对的就坚持,不对的赶快改,新问题出来抓紧解决。

——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》

(1)据材料一和所学知识,说明唐宋时期广州对外贸易“繁华”的原因或条件。

(2)据材料一、二和所学知识,指出“广州十三行”的设立表明当时清政府实行怎样的外交政策? 19世纪中期,该贸易制度最终打破反映出怎样的时代特征?

(3)从材料二中的图二表明中国革命进入一个新时期,试从革命的阶级基础和指导思想两方面加以说明。(4分)

(4)从材料二中的图三表明广东在对外开放中一直起着领头羊的作用,你能举例说明吗?(不少于4个)

(5)据材料三指出,邓小平领导的改革有什么特点?这番谈话对改革开放的作用。

阅读材料,回答问题

材料一

从1545年到1800年,欧洲从美洲大陆获得了大约13.7万吨白银,从美洲和非洲获得了2000多吨的黄金,使欧洲大陆的货币储蓄量增加5倍之多。……从1550年到1645年明朝灭亡前的百年间,从海外流入中国的白银大约有1.4万吨之多,是这一期间中国自产白银总量的近10倍;而从1645年到1800年,则大约有6万吨,约1/3到1/2的美洲白银,最终流向了中国。

——《全球经济发展看明清商帮的兴衰》

材料二

| 商帮 |

鼎盛时期 |

衰落时期 |

||

| 时间 |

主营商品 |

时间 |

主营商品及备注 |

|

| 闽商 |

16世纪束一18世纪中叶 |

丝、陶瓷、棉布、香料 |

18世纪下半叶 |

移民海外经营商业。 |

| 徽商 |

17世纪下半叶一19世纪初 |

茶、盐业、典当、瓷器、丝绸、棉布 |

19世纪40年代 |

19世纪40年代英商进入中国内陆购买茶叶和设置荼厂,徽商茶叶贸易受挫。茶叶贸易的亏损造成资金紧张,导致典当业务的衰落。 |

| 晋商 |

鸦片战争 前夕 |

茶叶、食盐、丝 绸、粮食、票号 |

1862后 |

《中俄北京条约》后,俄罗斯商人进入中国内地购买茶叶、设置茶厂。晋商的茶叶出口贸易市场份额逐渐被俄商吞噬。20世纪初,晋商的票汇业务又因“挤兑风潮”和外国现代银行的竞争而衰败。 |

| 宁波 商帮 |

17世纪下 半叶一19世纪初 |

茶叶、丝绸、瓷 器、棉布 |

鸦片战争后 |

一部分商人转行为买办,已不是传统意义上的商帮;部分商人转向经营奢侈品、海鲜等。 |

——摘编自《全球经济发展看明清商帮的兴衰》

(1)材料一反映的经济现象与哪些重大事件有关?分析其对世界经济的影响。

(2)根据材料二和所学知识概括指出明清时期商帮兴起的背景。

(3)根据材料二和所学知识分析19世纪中期后明清商帮衰落的原因。

阅读下列材料,回答问题。

材料一 有学者认为,西方的启蒙,是一种“内源”式、接续式的“早熟”的启蒙。在14至16世纪,西方人依靠自身的社会变革力量酝酿起早期启蒙,并层层推进演绎出18世纪启蒙。而近代中国的启蒙则是“外源”式、突变性的“晚熟”启蒙。借助于“西学东渐”的刺激与发酵,中国文化传统的逻辑发展进程才发生历史的大转折,最终在“民族复兴”的理论大框架中,标立起资产阶级的社会政治观、价值观和伦理观,逐渐折射和凸显出“西方式”启蒙的反传统含义。

——据盂广林《从中世纪向近代过渡时期的思想启蒙》整理

材料二 与西方相比,中国启蒙不仅匮缺市民社会的根基和动力,而且没有西方式的孕育了现代性的传统资源可资利用。这样,当启蒙运动移植西方现代性价值并以其批判本土传统时,传统的抗拒和文明的冲突,都是西方内源性启蒙所未曾遭遇过的。

——高力克《五四:未完成的启蒙》

材料三 与西方思想启蒙明显不同,从文字阐述到政治实践,西方的思想启蒙一直把人的价值(文艺复兴)、人的自由权力(启蒙运动)作为基本起始点,而且人的价值、人的自由权力也是西方思想启蒙的一般归宿。而中国的思想启蒙长期以来偏离了这个方向,人的价值、人的权力始终没有成为思想启蒙的起点和归途。

——高力克《五四:未完成的启蒙》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,说明西方启蒙是一种“内源式”的启蒙。并指出导致近代中国启蒙具有“外源式、突变性”特点的主要原因是什么?

(2)结合所学知识,指出材料二中西方可资利用的“现代性的传统资源”的具体内容?并分析近代中国思想启蒙遭遇“传统的抗拒和文明的冲突”的原因?(不得摘抄原文)

(3)材料三中,“人的价值、人的权力始终没有成为中国思想启蒙的起点和归途”这一观点是否正确,结合近代前期民族资产阶级向西方学习的历程说明理由。

历史学家陈旭麓有一句名言:“中国不是自己走出中世纪的,是被轰出中世纪的。”陈旭麓所说的“轰”是指

| A.鸦片战争 | B.第二次鸦片战争 |

| C.八国联军侵华战争 | D.甲午中日战争 |

阅读下列材料,回答问题。

美国“边疆学派”代表人物弗雷德里克.J.特纳认为:“疆界”从来就不仅仅是地理意义上的、有形的、筑了界碑的。它本来就是传统的或近代的、多形态的、观念的、文化的、利益的、移动的、无形的。近代以来,一个国家的疆界观与其近代化历程紧密相连(如下图)。

请回答:

提取材料中的信息并结合所学知识,从疆界观与近代化的角度进行中英比较。(要求:史论结合、叙述成文、逻辑清楚)

阅读下列材料,回答问题。

材料一 小农的经济行为,绝非西方社会一般人心目中那样懒惰、愚昧,或没有理性。事实上,他是一个在“传统农业”(在投入现代的机械动力和化肥以前)的范畴内,有进取精神并对资源作最适度运用的人。传统农业可能是贫乏的,但效率很高……小农作为“经济人”,毫不逊色于任何资本主义企业家。

——西奥多·舒尔茨《传统农业的改造》

材料二 根据口述资料证明,十六世纪90年代,山东一些地区有相当数量的“经营地主”,用雇佣劳动力经营农场。随后,十七、八世纪中,伴随商业性农业的发展,许多小农因“力农致富”而成为“庶民地主”。最近,一些学者更用明清档案馆所收藏的清代刑科题本中的资料,进一步充实了农业中雇佣关系发展的证据。

——黄宗智《华北的小农经济与社会变迁》

材料三 “(明政府规定)政府以钱粮、银两或预先购好的丝料分发机户,机户织毕交官取酬。但钱粮往往每发后期(延误时期),且多扣克。以浚削(剥削)之余,市腾踊(积压)之料”。“行货有税矣,而算及舟车;居货有税矣,而算及房舍”。

材料四 我们村里有一个老婆婆,年纪已经七十多了。她天天纺棉,每天纺成几两棉纱。她很少停手的时候。到了晚上,我们还听见她那纺车摇动的声音。有一回,她对我们说:“我年轻时候,纺纱织布,利息(收益)倒不少。到了现在,厂里出的纱和布,又细又好,价钱又便宜。还有外国运来的纱和布,大乡小镇都有得卖。我的利息就远不如从前了。”她一边说,一边仍旧摇动着她的纺车。

——叶圣陶等《开明国语课本》(1932年初版)

(1)材料一反映了中国古代的哪种经济形态?什么时候出现的? “对资源作最适度运用”指的是这一经济形态的哪一特点?

(2)材料二反映了当时农村中出现了怎样的生产现象?导致它出现的根本原因是什么?

(3)依据材料三并结合所学知识,指出导致材料二中出现的新的生产方式发展缓慢的原因。

(4)依据材料四,结合所学知识,概述近代中国自然经济瓦解的经济因素。

南京与中国近现代历史的发展有着密切的关系。它既见证了近代中国饱受劫难,又体现了近代中国奋进求索。阅读下列材料:

材料一 请看下列三幅图片

材料二 这场战争,自西方人1514年到中国起,是他们积325年窥探之后的一逞。炮声震动了中国,也震撼了亚洲。对于中国人来说,这场战争是一块界碑。它铭刻着中世纪古老的社会在炮口逼迫下赶往近代的最初的一步。……英国兵轮鼓浪而来,由沿海入长江,撞倒了堡垒一壁。……结果是“华夷抗礼静海寺,俨然白犬丹鸡盟”,随后,“夷人中流鼓掌去,三月长江断行旅”。这场战争不仅是英国对中国的胜利,而且是先进的西方对古老东方的胜胜利。

——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料三 也有另一种见解,把现代化作为自然科学革命以来人类急剧变动的过程的总称,它不仅包括经济领域,也包括人类在政治发展、社会动员、心理适应和知识增长方面的急剧变化,它更重视社会制度与经济发展的关系。这派理论还特别提出“现代性”和“传统”两个概念,来对现代化过程进行对比分析。传统代表前工业社会的特征,现代性代表现代社会的特征。现代社会的特征包括如下方面:(1)民主化(2)法制化(3)工业化(4)均富化……

——张海鹏《现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程》

请回答:

(1)分别指出图一、图二、所反映的重大历史事件在民主革命进程中的地位

(2)材料二中“界碑” 、 “先进的西方对古老东方的胜利”的含义分别是什么?

(3)根据材料三中关于现代社会特征分析,结合所学知识,扼要指出辛亥革命在四个方面的具体表现。

(4)概括指出辛亥革命没有解决的根本问题是什么?图三反映的历史事件的意义是什么?

【中外历史人物评说】阅读材料,回答问题。

材料:姚莹(1785年~1853年),安徽桐城人。鸦片战争期间,英国殖民者侵占台湾,时任台湾兵备道的姚莹积极备战,组织台湾军民击退敌军五次进犯,这让清政府中的投降派大臣如鲠在喉,交章弹劾。中英谈判时,英国谈判特使璞鼎查诬蔑姚莹枉杀其“遭风难民”,要求清朝政府将其“去官正法”“以命抵偿”,否则“干戈复起”。1843年,姚莹被捕入狱。后经友人大力营救出狱,但仍被贬谪川、藏。面对政治打击,姚莹不改初衷,在出西藏后写出《康輶纪行》15卷。书中对西藏的宗教民俗、地理交通等皆有记录,对英法历史,英俄、英印关系亦皆有所阐述,揭露英、俄两国对西藏的觊觎之心和相互之间的矛盾。书中对“西洋各国情节及诸教源流,尤深致意焉”,认为“知彼虚实”,“徐图制夷”,提出要抵抗西方侵略者,必须要学习他们的自然科学技术。咸丰帝即位后“复用姚莹,擢为广西按察使,剿粤匪之乱,病逝军中”。

——摘编自李侃《中国近代史》

(1)依据材料并结合所学知识说明姚莹五战五胜却被捕入狱的原因。

(2)依据材料并结合所学知识对姚莹进行简要评价。

阅读材料,回答问题。

材料一 这些炮台显示清军的防御是多么原始……杰克·钦对中国可怜的武器装备做了正确的评价:“更像烟花而不是大炮。”

——[美]特拉维斯·黑尼斯三世、弗兰克·萨奈罗《鸦片战争:一个帝国的沉迷和另一个帝国的堕落》

林则徐在中国传统的水战战术中择出“火攻”战法,即“多驾拖船,满载车薪,备带火器,分为数队,占住上风,漏液乘流纵放”。

——茅海建《天朝的崩溃——鸦片战争再研究》

等而下之的杨芳,则收集妇女溺器为“压胜具”,视“夷炮”为邪教法术。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 到省后察看夷情,外似桀骜,内实惟怯。

——引自《林则徐书简》

况如茶叶大黄,外国所不可一日无也。中国若靳其利而不恤其害,则夷人何以为生?…即其(英国)船坚炮利,亦只能取胜于外洋,而不能施技于内港。

——引自《林则徐年谱》

材料三 日日使人刺探西事,翻译西书,又购其新闻纸。

——引自《魏源集》

林则徐先后组织编写关于西方的相关书籍:(1)《华事夷言》;(2)《澳门新闻纸》;(3)《澳门月报》;(4)《四洲志》。

——整理自《林则徐年谱》

今日巳刻,晾夷带其女眷与啤治文、牟逊等同驾小船,由师船带至虎门……以夷礼摘帽见。

——引自《林则徐集》

夫震于英吉利之名者,以其坚船利炮而称其强……破浪乘风,是其长技……制炮造船,则制夷已可裕如。

——引自《林则徐集》

购西洋各国洋炮二百余位,增排两岸。

——引自《魏源集》

又闻该国现系女主,……惟其贸易夷商,向在他国往往争占马头,虽无国主之命,亦可私约兵船前往攻夺,得一新地,则许出赀之人取利三十年,乃归其主,故于贸易之处,辄起吞并之心。

——引自《林则徐集》

材料四 夷兵除枪炮之外,击刺步伐俱非所娴,而腿足裹缠,结束严密,屈伸皆所不便,若至岸上更无能为力,是其强非不可制了。

——引自《林则徐集》

岂知,就是这些”一仆不能复起”、“若至岸上更无能为”的英兵却在岸上催城拔寨,从广州到镇江,一座座海防炮台,一个个城市轻易得手。…所以英国远征军凭7千之众(最后增至2万)便可把有80万大军的大清军队战而胜之。

——《白挨一次打》

请回答:

(1)根据材料一,归纳鸦片战争失败的原因?

(2)据材料二,林则徐认为英人“外似桀骜,内实惟怯”的原因是什么?林则徐称呼英方的用词和语气折射出林氏什么样的心态?

(3)据材料三,林则徐为了了解英国都做出了哪些努力?林则徐为战争的胜利做了哪些准备?林则徐是如何认识英国对外政策的?林则徐对英国的态度比起初到广东有何不同?

(4)结合材料四,林则徐的制敌之策是否有效?综合上述材料分析林则徐的思想有什么特点?

中外历史人物评说

孙中山与张謇,一位是近代中国的大政治家,被誉为“国父”;一位是近代中国的大实业家,被尊为“实业之父”。他们均为中国早期现代化事业的伟大开拓者。

材料一 1895年张謇在《代鄂督条陈立国自强疏》中说“世人皆言外洋以商务立国,此皮毛之论也,不知外洋富民强国之本实在于工”。并提出“天下将沦”,唯实业和教育“有可救亡图存之理”。1 910年南洋劝业会召开期间,张謇发起劝业研究会,提出振兴实业首推发展棉业和铁业。

材料二 1894年孙中山在《上李鸿章书》中说:“窃尝深维欧洲富强之本,不尽在于船坚炮利、垒固兵强,而在于人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流——此四事者,富强之大经,治国之大本也。”民国之后,孙中山提出《实业计划》以振兴实业,其主要内容为:

(1)建设北方大港、东方大港和南方大港三大世界级港口;(2)修筑总共10万英里长的六大铁路系统;(3)修筑100万英里长的公路网;(4)整治长江、淮河、黄河等内河水系;(5)通过大规模移民开发边疆;(6)全面开采煤、铁、石油、有色金属等矿藏;(7)发展轻重工业和现代农业,规划衣、食、住、行等涉及民生的各项实业。

(1)根据上述材料,概括张謇和孙中山实业思想的异同点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析张謇和孙中山实业思想产生的原因。

阅读材料,完成下列要求。

材料一 1825年英国建成第一条铁路后,美国、德国等相继开始修建铁路。到1850年止,世界上有1 9个国家建成铁路并开始营业。这个时期正值产业革命后期,钢铁工业、机器制造业等已达到一定水平,同时工业发展又有原材料和产品的输送问题需要解决。

材料二 鸦片战争前后,有关铁路的知识开始由西方传教士传入中国。1876年,英国商人在上海修建的淞沪铁路,被认为是在中国土地上的第一条铁路。1 909年建成的京张铁路是中国首条不使用外资及人员,由中国人自行设计、投入运营的铁路,但也仅仅只是一个象征而已。直至中华人民共和国成立以前,中国平均每年修建铁路300余公里,不仅数量少且分布偏、标准杂、管理混乱。

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,概括世界第一条铁路出现在英国的原因。

(2)根据材料二,归纳近代中国铁路发展的特点,并分析原因。

(3)根据材料三,比较中国所处世界铁路发展中的地位,并谈谈你对21世纪中国大力发展铁路交通网的看法。

近代以来中国的外交发展的历程,既是一段历史的见证,又是一个时代的缩影。阅读材料,完成下列要求。

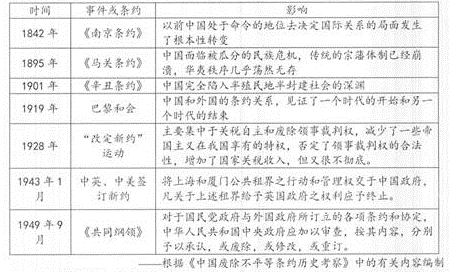

材料一 中国近代外交中的重要事件、条约的影响

材料二1954年,在希腊举行国际奥委会第四十九届会议上,中华人民共和国在国际奥委会的合法席位终于得到承认。但是,对于刚刚成立的社会主义新中国,仍有个别人持敌视的态度。1956年,国际奥委会在某些人的操纵下,继续蓄意制造“两个中国”。中国人民坚决反对这种行为。在多次提出抗议无效的情况下,中国奥委会于同年II月6日正式宣布不参加第十六届奥运会,以实际行动表示抗议。1958年8月21日的《人民日报》在头版位置清楚地写着:“中国奥委会严正宣布,同国际奥委会断绝关系,因为它已沦为美国制造两个‘中国’的工具”。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国近代外交的变化趋势,并概述其变化的主要原因。

(2)依据材料二并结合所学知识,概括新中国断绝与国际奥委会关系的导火索及时代背景。