宋代理学是传统儒学的新发展。阅读材料,回答问题。

材料一城市与生活

材料二生活与观念

近岁士庶之家侈靡相尚,居第服玩,僭拟公侯……

——《宋会要辑稿》刑法二

自淳祐(南宋理宗年号)年来,衣冠更易。有一等晚年后生,不体旧规,裹奇巾异服,三五为群,斗美夸丽,殊令人厌见,非复旧时淳朴矣。

——《梦梁录》卷十八

(1)指出上述材料所反映的历史现象。

(2)分析上述历史现象与宋代理学兴起和发展之间的联系。

教科书反映主流价值观念和社会现实,随时代的变化而变化。阅读下列材料:

材料一《弟子规》是中国古代训蒙读物,李毓秀(1647~1729年)作“总叙”部分是:“弟子规。圣人训。首孝悌。次谨信。泛爱众。而亲仁。有余力。则学文。”

材料二《澄衷蒙学堂字课图说》(1901年初版),被誉为“百年语文第一书”。

“电”的解释:“阴阳二气薄而生热,热而发光日电”。

“雷”的解释:“阴阳二电摩荡空际,鼓击而成声者为雷。”

“议”的阐述:“谓欲事合于义,必群相论议也。因引中为风议谏议之议。今中国有事上闻,辄归部奏;泰西各国则归上下议院公议。”

材料三下列是两个不同时期我国历史教科书对美国宪法的评价。

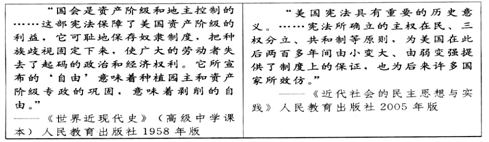

| “国会是资产阶级和地主控制的, ……这部宪法保障了美国资产阶级的利益,它可耻地保存奴隶制度,把种族歧视固定下来,使广大的劳动者失去了起码的政治和经济权利。它所宣布的‘自由’意味着种植主和资产阶级专政的巩固, 意味着剥削的自由。” ——《世界近现代史》(高级中学课本)人民教育出版社1958 年版 |

“美国宪法具有重要的历史意义。……宪法所确立的主权在民、三权分立、共和制等原则,为美国在此后两百多年间由小变大、由弱变强提供了制度上的保证,也为后来许多国家所效仿。 ——《近代社会民主思想与实践》人民教育出版社2005 年版 |

请回答:

(1)材料一涉及了儒家的哪些主要思想?

(2)据材料二,概括该书的特点,并分析其所体现的东西方时代特征。

(3)据材料三分析两个不同时期我国历史教科书对美国宪法的评价侧重点有何不同?结合所学知识分析导致上述不同的原因。

阅读材料,完成下列要求。

材料一 人之性恶,其善者伪也……可事而能、可事而成之在人者,谓之伪。

隆礼贵义者其国治,简礼贱义者其国乱。礼义生而制法度。法者,治之端也。隆礼至法则国有常。君者,国之隆也;父者,家之隆也。隆一而治,隆二而乱。

天行有常,不为尧存,不为桀亡……从天而颂之,孰与制天命而用之。天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参。

——摘编自《荀子》

材料二 汉兴,江都相董仲舒亦大儒,作书美孙卿(即指荀子)。

——(西汉)刘向《荀子叙录》

“荀卿全是申、韩”“只一句‘性恶’,大本已失”。

——(南宋)《朱子语类》

材料三 荀子认为,礼在社会理想层面上的价值是建立社会等差秩序。礼的本意和功能是对人之放任的约束,是对等差秩序的遵守。这种价值取向将会在社会分化的态势下,发挥其社会整合的功能。荀子的礼法价值观虽然有以道德裹胁法律的倾向,但他明确指出了道德与法律的互动关系,充分认识到了道德在社会政治生活中的作用。另外,荀子还强调为政者的品德对于社会政治的决定性影响,要求处于政治实践中的从政者首先要具备良好的道德品性。

——高春花《荀子礼思想及其现代价值》

(1)概括材料一中荀子的主要观点,并结合所知识,简析其观点形成的主要背景。(10分)

(2)根据材料二,指出荀子思想在西汉和南宋学术界的不同境遇。根据材料一、二和所知识,简析出现不同境遇的主要原因。(10分)

(3)根据材料二、四,简述荀子思想的现代价值。(3分)

(24分)教科书反映主流价值观念和社会现实,随时代的变化而变化。阅读材料,回答问题。

材料一《弟子规》是中国古代启蒙教材,原名《训蒙文》,李毓秀(1647~1729年)作,“总叙”部分是:“弟子规圣人训首孝悌次谨信泛爱众而亲仁有余力则学文。”

材料二《澄衷蒙学堂字课图说》(1901年初版),被誉为“百年语文第一书”。

“电”的解释:“阴阳二气薄而生热,热而发光日电”。

“雷”的解释:“阴阳二电摩荡空际,鼓击而成声者为雷。”

“议”的阐述:“谓欲事合于义,必群相论议也。因引中为风议谏议之议。今中国有事上闻,辄归部奏;泰西各国则归上下议院公议。”

材料三下列是两个不同时期我国历史教科书对美国宪法的评价。

| “国会是资产阶级和地主控制的, ……这部宪法保障了美国资产阶级的利益,它可耻地保存奴隶制度,把种族歧视固定下来,使广大的劳动者失去了起码的政治和经济权利。它所宣布的‘自由’意味着种植主和资产阶级专政的巩固, 意味着剥削的自由。” ——《世界近现代史》(高级中学课本)人民教育出版社1958 年版 |

“美国宪法具有重要的历史意义。……宪法所确立的主权在民、三权分立、共和制等原则,为美国在此后两百多年间由小变大、由弱变强提供了制度上的保证,也为后来许多国家所效仿。 ——《近代社会民主思想与实践》人民教育出版社2005 年版 |

(1)材料一涉及了儒家的哪些主要思想?联系作者所处时代分析编写此书的目的。

(2)据材料二,概括该书的特点,并分析其所体现的时代特征。(8分)

(3)据材料三分析两个不同时期我国历史教科书对美国宪法的评价侧重点有何不同?并结合所学知识分析导致上述不同的原因。

中国的思想文化源远流长,蓄积深厚。儒家思想是中国传统思想体系的主轴,对中国社会的政治、文化各方面影响深远。阅读下列材料:

材料一及今上(汉武帝)即位,赵绾、王藏之属明儒学,而上亦向之,于是招方正贤良文学之士。自是之后,言《诗》于鲁则申培公,于齐则辕固生,于燕则韩太傅;言《春秋》于齐自胡毋生,于赵自济南伏生;言《礼》则鲁高堂生;言《易》自菑川田生;言《春秋》于齐自胡毋生,于赵则董仲舒。及窦太后崩,武安侯田蚡为丞相,绌黄老、刑名百家之言,延文学儒者数百人,而公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。天下之学士靡然向风矣。

——司马迁《史记•儒林列传》

材料二理学是中国古代最为精致,最为完备的理论体系,其影响至深至巨。理学家将天理和人欲对立起来,进而以天理遏制人欲,约束带有自我色彩、个人色彩的情感欲求。……应该看到,理学强调通过道德自觉达到理想人格的建树,也强化了中华民族注重气节和德操,注重责任与历史使命的文化性格。

——张岱年、方立克《中国文化概论》

材料三有一道学,高屐大履,长袖阔带,纲常之冠,人伦之衣,拾纸墨之一二,窃唇吻之三四,自谓真仲尼之徒焉。时遇刘谐。刘谐者,聪明士,见而哂曰:“是未知我仲尼兄也。”其人勃然作色而起曰:“天不生仲尼,万古如长夜!子何人者,敢呼仲尼而兄之?”刘谐曰:“怪得羲皇以上圣人尽日燃纸烛而行也?(纸烛:灯笼)”其人默默而止。然安知其言之至哉!李生(李贽自称)闻而善,曰:“斯言也,简而当,约而有余,可以破疑网而昭中天矣。”其言如此,其人可知也。盖虽出于一时调笑之语,然其至者百世不能易。

——李贽《焚书》卷三

请回答:

(1)根据材料一,指出汉武帝的用人政策。结合所学知识指出该政策带来了什么影响?

(2)宋明理学家是如何深化传统儒学,使之成为“最为精致,最为完备的理论体系”的?依据材料二说明宋明理学“影响至深至巨”的表现。

(3)材料三反映了李贽怎样的思想观点?结合所学知识,分析这种思想产生的原因。

(4)儒家思想为封建统治阶级提供了整套治理国家和社会的理论思想体系,并保持了长久的生命力。结合上述材料,探究其主要原因。

从中国古代到近代,“体用”范畴经历了从哲学概念到政治概念的转化。阅读材料,回答问题。

材料一:朱熹以心的“未发”状态指心之体(或性),以心的“已发”状态指心之用(或情)。心是性、情的统一。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》材料二:明道存心以为体,经世宰物以为用,则体为真体,用为实用。

——(明)李颙《答顾宁人先生》

材料三:愚以为在今日又宜曰“鉴诸国”。……如以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术,不更善之善者哉?且也通市二十年来,彼酋之习我语言文字者甚多,其尤者能读我经史,于我朝章、吏治、舆地、民情类能言之,而我都护以下之于彼国则瞢然无所知,相形之下,能无愧乎?

──冯桂芬著《校邠庐抗议》(1861年)

材料四:以康有为为主要代表的维新(派)……打出来的口号仍然是文化的口号,叫做“会通中西”。……他对“会通中西”主张,做过一种概括,叫做“泯中西之界限,化新旧之门户”。

——丁伟志《中国文化近代转型的启思》

(1)结合所学,指出宋明理学家关注“心之体用”的根本目的。依据材料和所学,概述李贽思想产生的社会背景。

(2)根据上述两则材料,比较冯桂芬、康有为看待中西文化态度的异同点。结合所学,分析近代“体用”范畴向政治概念转化的原因。

儒家学说长期居于中国传统文化的主流,在两千多年历史中,随着时代变迁,不断吸收其他思想,以适应时代需要。

臣谨案《春秋》之文,求王道之端,得之于正。正次王,王次春。春者,天之所为也;正者,王之所为也。其意曰,上承天之所为,而下以正其所为,正王道之端云尔。然则王者欲有所为,宜求其端于天。天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。……以此见天之任德不任刑也。……终阳以成岁为名,此天意也。王者承天意以从事,故任德教而不任刑。

——《汉书董仲舒传》

宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

——《朱子文集》卷七

以佛修心,以道养生,以儒治世。

——南宋孝宗《佛祖统纪》卷48

(1)汉代儒学已不同于先秦儒学。依据材料,说明董仲舒发展儒学的表现;并分析董仲舒的观点仍然属于儒家学说的原因。

(2)宋代儒学发展到了一个新的高峰。依据材料,说明宋代儒学发展的特点。康有为将《孔子改制考》进呈御览,并说明“臣今所作编撰,特发明孔子为改制教主,六经皆孔子所作,俾国人知教主,共尊之。”结合时代背景,分析康有为编撰《孔子改制考》的目的。

儒家学说长期居于中国传统文化的主流,在两千多年历史中,随着时代变迁,不断吸收其他思想,以适应时代需要。

臣谨案《春秋》之文,求王道之端,得之于正。正次王,王次春。春者,天之所为也;正者,王之所为也。其意曰,上承天之所为,而下以正其所为,正王道之端云尔。然则王者欲有所为,宜求其端于天。天道之大者在阴阳。阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。……以此见天之任德不任刑也。……终阳以成岁为名,此天意也。王者承天意以从事,故任德教而不任刑。

——《汉书董仲舒传》

宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

——《朱子文集》卷七

以佛修心,以道养生,以儒治世。

——南宋孝宗《佛祖统纪》卷48

(1)汉代儒学已不同于先秦儒学。依据材料,说明董仲舒发展儒学的表现;并分析董仲舒的观点仍然属于儒家学说的原因。

(2)宋代儒学发展到了一个新的高峰。依据材料,说明宋代儒学发展的特点。康有为将《孔子改制考》进呈御览,并说明“臣今所作编撰,特发明孔子为改制教主,六经皆孔子所作,俾国人知教主,共尊之。”结合时代背景,分析康有为编撰《孔子改制考》的目的。

阅读材料,回答问题。

材料一朱熹是在“礼崩乐坏,三纲五常之道绝”的危机面前,有志于重振儒家伦理道德,提出了很多成圣的修养工夫。朱熹表述道德与知识之间的关系,分别运用“仁”、“智”的术语。用“智”来表述“知”一直是中国传统文化中尤其是儒家的传统,而“仁”作为儒家的核心道德理念也是毋庸置疑的,……朱熹这样说过:“若无这智,便起这仁不得。”“《大学》物格、知至处,便是凡圣之关。”“须是物格、知至,方能循循不已,而入于圣贤之域。”

——刘克兵、朱汉民《朱熹思想体系中的知识与道德》

材料二不知有公德,故政治之不进,国华之日替,皆此之由。道德之立,所以利群也。夫英国宪法,以侵犯君主者为大逆不道;各君主国皆然法国宪法,以谋立君主者为大逆不道……今世士夫谈维新者,诸事皆敢言新,惟不敢言新道德,此由学界之奴性未去,爱群爱国爱真理之心未诚也。盖以为道德者,日月经天,江河行地……有发达,有进步,一循天演之大例。前哲不生於今日,安能制定悉合今日之道德?

——梁启超《新民说》

材料三在1917年8月写给黎锦熙的信中,毛泽东提出“思想主人之心,道德范人之行”,“思想道德必真必实”,主张洗涤国民之旧思想,开发适应时代潮流发展的新道德思想,用新的道德思想重塑国民的道德心灵,以此根本改造社会,达到富国强民的目的。

——摘编自彭平一、钟翡庭《论青年毛泽东以道德改造社会的思想》

材料四罗马的灭亡让人不解,他们有当时最不坏的政体:共和;最不坏的制度:法治;最可贵的精神:宽容。由此三条,便足以巍然屹立,为什么会亡呢?为什么他们在感到危机的时候,要乞灵与基督教呢?换句话说,罗马文明缺了什么?核心价值观。

——易中天《两汉两罗马》

(1)根据材料一,概括朱熹对知识与道德关系的观点并指出朱熹这一观点产生的背景。

(2)根据材料二,指出梁启超提出的新道德观受到哪些思想的影响?结合所学知识,分析梁启超新道德观的提出有何历史意义?

(3)根据材料三,概括毛泽东提出的救国主张,结合所学知识,分析此时新文化运动提倡新道德的原因。

(4)根据材料四,结合所学知识,从政治、经济角度分析基督教在欧洲盛行的原因?

(5)综合上述材料,请你就道德与社会发展这一问题提炼其中蕴含的主题并进行简要论证。

一国的思想文化,既要深深根植于优秀传统沃土之中,又要随着历史和传统前进,吸收、借鉴其他文明的优秀文化因素。阅读材料,回答问题。

儒教与佛教

两汉之际,佛教以一种异质文化传入中原地区,与以儒家思想为代表的中国文化产生了激烈碰撞。

材料一

“身体发肤受之父母,不敢毁伤,孝之始也;不孝有三,无后为大”;“沙门不敬王者”。

“周孔即佛,佛即周孔,盖外内名之而……周孔救极弊,佛教明其本耳,共为首尾,其致不殊 。”“孔释教殊而道契”。

——冯天瑜等《中华文化史》

(1)根据材料一,你认为儒学和佛教争论的焦点和实质分别是什么?有学者认为,理学是对先秦儒学的创新,谈谈你的认识。

东方文化与西方文化

近代以来,随着国门大开,东方文化与西方文化之争就在中华大地上烽火并起。

材料二

| 史论 |

史实 |

| 洋务派和顽固派关于是否向西方学习的争论标志着中国知识界开始走向现代化 |

立国之道,尚礼仪不尚权谋,根本之图,在人心不在技艺……以忠信为甲胄,礼义为干橹。 以礼义为干橹,以忠信为甲胄,无益于自强实际。二三十年来,中外臣僚正由于未得制敌之要,徒以空言塞责,以致酿成庚申(1860年)之变。 |

| 中国传统思想是资产阶级维新派和革命派建构其政治理念的依据之一 |

“中国之国魂者何?曰孔子之教而已。”“中国一切文明,皆与孔教相系相因。”“孔子之道,其本在仁,其理在公,其法在平,……其用在与时进化。” ——康有为《春秋笔削大义微言考序》 革命之名词,创于孔子。中国历史,汤武之后,革命之事实,已数见不鲜矣。……余之谋中国革命,其所持主义,有因袭吾国固有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见而创获者。 ——《孙中山全集》第七卷 |

| 胡适主张用“评判的态度”来看待儒学,即“用历史的眼光”、以历史行程的价值为本位、为标准来评判一种思想文化。“换句话说,一种学说的好坏是非,取决于它在当时及后来所发生的效果。” ——欧阳军喜《论“五四”新文化运动对儒学的态度》 |

“我觉着他所说的只是极纯粹的道德,既不谈奇迹,也不涉及玄虚。”“在道德上欧洲人应该成为中国人的徒弟”, 信奉儒学的中国人“没人侮辱理性和曲解自然”。 ——伏尔泰《哲学辞典》 “本志诋孔,以为宗法社会之道德,不适于现代生活,未尝过此以立论也。” ——《吴虞文集》 |

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代中国人关于向西方学习的争论体现出怎样的特点?资产阶级维新派和革命派又是如何运用中国传统文化建构其政治理念的?

(3)伏尔泰和吴虞对儒学各持什么态度?结合所学知识,谈谈你如何理解欧阳军喜的观点。

(4)根据以上材料,在中外文化交流中,我们应该遵循哪些基本规律?

2015年3月12日两会热点:2014年,中国GDP同比增长7.4%,中国经济进入中高速增长新常态。2015年被有些人认为将是“近年来经济运行压力最大的一年”,也有人疑问,在世界经济复苏乏力的背景下,中国经济是否会“断挡失速”?阅读材料,回答问题。

材料一与汉唐相比,宋代经济最引人注目的特点就是商品经济成分在传统社会母胎中的急速成长。宋代仍以农业立国,但在高度发达的农业经济之基础上,已经生长出城市、纸币、商业、信用、海外贸易等工商业文明因子,雇佣劳动、包买商惯例、商业信用、集资合伙等新生事物均有踪迹可觅,已然处在迈向近代社会的前夜。特别是南宋东南沿海地区,在海外贸易的拉动之下,一个崭新的开放型市场开始形成,于是汉唐时期“头枕三河,面向西北(草原)”的立国态势一变而为“头枕江南,面向海洋”。遗憾的是上述进展并未结出近代化之正果……

——葛金芳《唐宋变革期研究——宋代经济:从传统向现代的首次启动》

材料二从1765 至1914年的一个半世纪,作为欧洲获得对世界大部分地区霸权的时期,在世界历史进程中据有显著地位。1765年时,欧洲仅在非洲和亚洲有一些沿海据点,还远远不是世界的主人。然而,到1914时,欧洲诸强国已并吞整个非洲,并有效地建立了对亚洲的控制;这种控制或者是直接的,如在印度和东南亚,或者是间接的,如在中国帝国和奥斯曼帝国。

——斯塔夫理阿诺斯[美] 《全球通史》

(1)据材料一并结合所学知识,概括宋代“已然处在迈向近代社会的前夜”的政治、经济、思想文化表现。

(2)据材料二及所学知识,归纳欧洲从1765至1914年 “在世界历史进程中据有显著地位”的因素。面对当前的经济压力,全球化中的中国应持什么态度。

阅读材料回答问题:

材料一: 宋代在中国古代是一个激动人心的时代。在宋元时代, 一种新型经济的发展实际上已经在自然经济的死水中泛起了微澜……英国科学院院士李约瑟博士在《中国科学技术史》中所说:“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态,在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。”

(1)结合所学的知识,举三例说明宋朝的科技发展“已呈巅峰状态”及对世界文明的进步所起的重要作用。(6分)

材料二: 程朱坚定的认为一草一木皆有理, “父子有亲,君臣有义”之类,无非这理。……不仅如此,程朱以为须穷究事物内在之理。其说乃不免以物为外在,析心与理为二。阳明认为其结果是心必将丧失其方向与动力。阳明说,如其理外在于心,则亲没之后,吾心即无孝之理及孝亲之心。

苏轼认为:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也”,强调书法的精神气度。他还认为,“我书意造本无法”,“自出新意,不践古人。”

宋徽宗赵佶以画鸟擅长,不仅建立了皇家画院,而且有考试制度。如一次出考题“野水无人渡,孤舟尽日横”。获得第一名的却画着船夫躺在船尾,独自吹着笛子,是“非无舟人,只无行人”。

(2)理学又被称为“新儒学”,据材料二说明其“新”在何处。根据材料并结合所学,概括指出新儒学的产生对宋代文人书法和绘画特点的影响。

材料三:成于康熙二年的《明夷待访录》,批判封建君主专制及其所产生的一系列社会经济、政治弊端,提出“有治法,而后有治人”的卓越见解……

自二十七岁起,断然弃绝科举帖括之学,遍览历代史乘,郡县志书,以及文集、奏章之类,辑录其中有关农田、水利、矿产、交通等记录,兼以地理沿革的材料,开始撰写《天下郡国利病书》……

他公开以“异端”自居,毕生以反对礼教、抨击道学为己任。……反对“咸以孔子之是非为是非”,提出天理、人欲没有区别的见解

(3)指出材料三反映的相关思想家的思想主张并分析形成的社会原因。(6分)

(4)综合材料二、三,概括说明明清时期儒学发展的趋势。(2分)

阅读下列材料,回答问题。(15分)

儒、释、道是中国传统文化的三大流派,三者间的关系经历了漫长演变。

材料一周道衰,孔子没,火于秦,黄老于汉,佛于晋、魏、梁、隋之间。其言道德仁义者……不入于老,则归于佛。……后之人其欲闻仁义道德之说,孰从而听之?老者曰:“孔子,吾师之弟子也。”佛者曰:“孔子,吾师之弟子也。”为孔子者,习闻其说,乐其诞而自小也,亦曰“吾师亦尝师之”云尔。

——韩愈《原道》

材料二佛法为中国患千余岁,世之卓然不惑而有力者,莫不欲去之。 ……攻之暂破而愈坚,扑之未灭而愈炽。遂至于无可奈何。是果不可去邪?盖亦未知其方也。……然则礼义者,胜佛之本也。今一介之士知礼义者,尚能不为之屈,使天下皆知礼义,则胜之矣。此自然之势也。

——欧阳修《本论》

材料三然以释氏所见,较之吾儒,彼不可谓无所见,但却只是从外面见得个影子,不曾见得里许真实道理,所以见处则尽高明脱洒,而用处七颠八倒,无有是处。

——朱熹《答陈卫道》

请回答:

(1)材料一中,“火于秦,黄老于汉,佛于晋、魏、梁、隋之间”分别指什么历史事件或现象?为什么到隋唐时人们“言道德仁义者……不入于老,则归于佛”?

(2)材料二中,欧阳修是如何看待佛、儒关系的?

(3)材料三中,朱熹对佛学持何种态度?对他的思想产生了什么影响?

从全球视角看国家发展和外交制度

西欧9-13世纪是封建庄园兴盛时期,到11世纪中叶以后新城市和集市涌现,最大的集市数香槟集市(从西欧、北欧和东方运来的货物都在法国香槟伯爵领地六座城市交易,成为全欧性的商业中心)。一些城市商人势力显赫,操纵市政,形成为城市贵族。教会虽然在文化领域中占据统治地位,但教会并不能完全扼杀人们的思想和对生活的渴望。大学生抒发个人情怀的校园诗歌流行,被称做“世俗的拉丁诗”。——摘编自《世界历史(中古部分)》

(1)结合所学,概括11-13世纪的西欧和中国宋元时期的共同之处。

| 首脑外交是指国家元首或政治首脑亲自参与的外交活动,这种外交形式在西方可以追溯到古代,当时外交活动多由君主所垄断,君主都是以个人身份从事外交活动。在古代中国,君王视中国为天下中心,要求周边国家遣使朝贡。 到近代,随着国家主权等观念的出现,否定了朕即国家的概念和私人外交权,外交活动主要由职业外交人员来开展,职业外交的基本精神就是法治精神,严格按照程序办事,减少了人治因素。中国从第二次鸦片战争后也逐渐产生了职业外交。 |

|

| 进入20世纪,在世界大战的诱发下,出于讨论战争和战后世界重建问题的需要,首脑外交又日益流行起来,例如二战期间美苏英首脑聚首产生了重大影响。二战后首脑外交并未结束,而是在两极对峙中发展为一种成熟的外交实践形态。从1955年美苏首脑第一次会晤,媒体开始正式使用首脑外交一词,但是当时所报道的首脑外交仅限于指东西方大国间的外交。 |

1943年蒋介石与英美首脑举行开罗会议,这是近代中国首次参与重要的首脑外交活动 |

| 20世纪八、九十年代,由于现代化交通工具使首脑能在很短时间内完成对外访问,同时通过现代通讯设备使首脑在离开国家以后仍然能够保持对国内的有效领导,加之人类面临的许多共同问题也要求各国首脑广泛接触。首脑参与外交活动与日俱增,甚至大有取代职业外交官之势。 |

2014年,中国第二次举办APEC会议,21位经济体成员领导人就亚太和平、国际金融稳定、应对埃博拉疫情等问题进行了会晤。 |

(2)结合所学,解读首脑外交的发展历程。

要求:提取信息充分;总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

(3)结合洋务派、维新派和革命派的相关史实,说明在中西文明的交融中,中国在政治、经济、思想方面是如何取得社会进步的。

(26分)教科书反映主流价值观念和社会现实,随时代的变化而变化。阅读下列材料,回答问题。

材料一《弟子规》是中国古代启蒙教材,原名《训蒙文》,李毓秀(1647—1729年)作,“总叙”部分是:“弟子规圣人训首孝悌次谨信泛爱众而亲仁有余力则学文”。

材料二《澄衷蒙学堂字课图说》(1901年初版),被誉为“百年语文第一书”。

“电”的解释:“阴阳二气薄而生热,热而发光电。”

“雷”的解释:“阴阳二电摩荡空际,鼓击而成声者为雷。”

“议”的阐述:“谓欲事合于义,必群相论议也。因引申为风议谏议之议。今中国有事上闻,辄归部奏;泰西各国则归上下议院公议。”

材料三下面是两个不同时期我国历史教科书对美国宪法的评价。

(1)材料一涉及了儒家的哪些主要思想?联系作者所处时代分析他编写此书的目的。(4分)

(2)据材料二概括该书的特点,并分析其所体现的时代特征。(10分)

(3)据材料三分析两个不同时期我国历史教科书对美国宪法的评价侧重点有何不同?并结合所学知识分析出现上述不同的原因。(12分)