[河南]2012届河南省开封市高三第二次模拟考试文科综合历史试卷

观察该图,从中可得出的结论是

| A.秦汉时期中国丝织技术领先于世界 |

| B.唐宋时期私营丝织业水平超过官营 |

| C.古代丝织业中心由关中辐射全国 |

| D.元明清时期丝织业重心在东部地区 |

顾炎武在《日知录》中说:“孰知今日之清谈,有甚于前代者?昔之清谈谈老庄,今之清谈谈孔孟。……不习六艺之文,不考百王之典,不宗当代之务,举夫子论学论政之大端一切不问……以明心见性之空言,代修己治人之实学。股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。”这段论述表明顾炎武

| A.正确指出了明朝灭亡的根源 |

| B.主张经世致用反对理学空谈 |

| C.认为佛学不能经世致用 |

| D.痛恨孔孟学说清谈误国 |

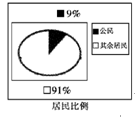

某同学在研究性学习中摘录了伯利克里的一段话:“我们的政治制度之所以被称为是民主政治,是因为政权掌握在全体公民的手中,而不是在少数人手中”,还找到了该图片。据此判断他研究的内容最合适的课题是

| A.雅典民主制度起源之研究 |

| B.雅典民主政治倒退之研究 |

| C.伯里克利与民主政治确立之研究 |

| D.雅典民主政治利与弊之研究 |

清同光年间人欧阳昱在《见闻琐录》中记述:“当茶出时,众夷来买,商定而后答价,丝毫不能增,倘居奇不卖,欲昂其值以俟,则逾七日减十之一,再逾七日减十之二,又逾七日减十之三;俟愈久,价愈减……”这主要表明

| A.外国人高价购买中国茶叶 | B.外国人操纵中国茶叶价格 |

| C.中国茶叶深受外国人喜爱 | D.中国茶叶商人内部不团结 |

近代史学家陈旭麓先生在《近代中国社会的新陈代谢》一书中说:革命过后的社会民众心理“呼唤一个能迅速结束动乱、稳定政局的人物……。”他还说:“袁世凯是选举出来的,于法有据。”陈旭麓的论证旨在说明

| A.袁世凯上台具有必然性 |

| B.袁世凯上台符合法律程序 |

| C.辛亥革命引发社会动荡 |

| D.改良更有利于社会稳定 |

蒋介石在1937年南京失守后发表告国民书,声称:“中国持久抗战,其最后决胜之中心,不但不在南京抑且不在各大城市,而实寄于全国之乡村与广大强固之民心”。这说明

| A.国民党决定与共产党合作 |

| B.国民党决定开辟敌后战场 |

| C.国民党号召全国民众奋起抗日 |

| D.国民党统治中心开始转向农村 |

表反映了我国20世纪60年代农业、轻工业和重工业在工农业总产值中所占比重。导致表中所示变化出现的主要原因是

| A.国民经济调整的方针的制定 | B.家庭联产承包责任制的实行 |

| C.社会主义工业化基础的奠定 | D.社会主义三大改造基本完成 |

1789年选举产生的第一届国会着手起草了《权利法案》,即宪法的前十条修正案。这些修正案不断地提醒着人们,新建立的联邦政府在行使它的权力时,必须时时注意对个人自由的保护。这份《权利法案》

| A.标志英国君主立宪制的基本确立 |

| B.主要为了限制王权,保证议会权力 |

| C.在一定程度上体现了《独立宣言》的基本原则 |

| D.标志美国1787年宪法存在的局限已完全解决 |

19世纪,一位到英国旅游的加拿大人面对煤燃烧造成的遮天蔽日的烟雾,感觉到与她家乡那种“单调的纯净”不同,这种舒服的烟雾“为空气增加了一种可靠性和营养,让你似乎能感觉到肺在咀嚼它”。这种感受的产生反映了她

| A.对英国环境污染的漠不关心 | B.对化学和医学知识茫然无知 |

| C.为本国的空气纯净深感自豪 | D.为工业文明到来而兴奋不已 |

莫斯科某博物馆收藏的一份动员令写道:“务使每个被动员者明白,一去前线就能改善生活。其原因有三:第一,在临近前线的产粮地带,士兵有较充足的粮食;第二,运到饥荒省份的粮食将在较少的人数中间进行分配;第三,正在进行广泛的组织工作,把粮食从临近前线的地区寄给红军家属。”这一动员令出现的历史背景

| A.政府的战争政策造成粮荒 |

| B.农业集体化出现失误 |

| C.新生的苏维埃政权面临困境 |

| D.德国法西斯大举人侵苏联 |

“历史发展的逻辑可能是极具讽刺意味的:一方面,美国无法放弃借助苏联解体的历史契机图谋世界霸权的野心;另一方面,美国越是想称霸,越是无法实现称霸的梦想,美国称霸的结果只会加速与其它世界强国实现世界权力均衡的进程。”该材料表明

| A.美国放弃霸权政策奉行单边主义 |

| B.世界格局多极化趋势不断加强 |

| C.两极格局结束单极世界形成 |

| D.美国与世界各强国之间势均力敌 |

针对“地圆学说”,清朝士大夫杨光先说:“若四大部州,万国之山河大地,是一个大圆球……球上国土之人之脚心与球下国土之人脚心相对……竟不思在下之国土人之倒悬……有识者以理推之,不觉喷饭满案矣!夫人顶天立地,未闻有横立倒立之人也……此可以见大地之非圆也。”之所以有这样言论,是因为他不知道

| A.经典力学理论 |

| B.相对论 |

| C.生物进化论 |

| D.量子论 |

(25分)今年,始于希腊的主权债务危机持续发酵,引发了市场对欧盟经济发展前景的担忧,欧盟路在何方,举世瞩目。请阅读并依据材料,结合所学知识,在下列问题的指引下,探究欧洲走向联合的历史。

材料一 1950年5月9日,法国外长舒曼提出了建立欧洲煤钢共同体的“舒曼计划”。根据该计划,引发法德百年冲突的两国边境的煤钢资源将被置于两国共同参与管理的联合机构之下,并向西欧所有国家开放。作为具有战略眼光的领导人,戴高乐知道,要想使法国恢复大国地位,并使联合的欧洲成为独立于美苏的力量,必须取得德国的谅解和支持。而德国的战败国地位,使德国有求于法国的地方多于法国对德国的要求。

——《法德化解百年恩仇独立的欧洲核心》《环球时报》(2003年10月30日)

材料二 今天是欧洲历史性的一天。在今天,我们要欢迎欧盟大家庭里又多了

10个新成员国(塞浦路斯、匈牙利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚)和7500万新的欧盟人民。在欧洲一体化进程启动了 50年后,冷战造成的欧洲分裂已一去不复返了,如今我们生活在一个联合的欧洲。多样性的联合,将会使我们变得更加强大,更好地解决彼此间的共同问题。多样性的联合,也会使我们更有效率地为整个欧洲的安全和繁荣而努力工作。

——欧盟委员会主席罗马诺.普罗迪在欧盟扩大会议上的讲话(2004年5月1日)

材料三 60年代,法国不顾美国反对,成功地试验了第一颗原子弹并与中国建交。70年代,联邦德国展开了旨在改善与苏联等东欧社会主义国家关系的“新东方政策”。经过10年的不懈努力,英国终于在1973年成为欧洲共同体的成员国,结束了英美特殊关系。

——整理自2004年4月人教网

材料四第二次世界大战以后,美国与欧共体国民生产总值占世界国民生产总值的比重

(注:以1974年时的欧洲共同体九国作为一个整体)

——整理自2004年4月人教网

请回答:

(1) 据材料一,为什么欧洲的联合从煤钢开始?法德同意走向联合的目的有哪些?

(2) 据材料二,欧盟新成员国大多原属于哪一政治集团?指出它们加人欧盟的背景。说明欧洲实现“多样性的联合”的主要意义。

(3) 依据材料三、四分析说明“经济力量的多极化是世界多极化的根源”。

(4) 有人认为世纪之交的欧洲是发展与动荡并存,请举史实说明。

(12分)阅读材料,回答问题。

材料一孟德斯鸠在《论法的精神》一书中指出,中国之所以历史悠久,文化发达,国家相对稳定,纯系地理条件使然。中国的边界,或为大海,或为高山沙漠,外敌只能从北方入侵,所以安全较有保障。虽发生分裂,但不久即复归统一,主要也是地理原因。中国以长江为天然屏障,分为南北两部分。由于气候的原因,北方人彪悍好战南方人溫顺怯懦;北方人一旦跨过长江,无须经过旷日持久的战斗便可迅速控制全国。南方人习惯于俯首听命,故不易形成分裂。

材料二 马克思、恩格斯认为,在人类文明初期,地理环境对于人类的物质生产活动和社会生活具有决定性的影响。这种影响主要是地理环境因素通过作为人类物质生产活动要素之一的劳动对象而实现的。作为劳动对象,地理环境因素决定着物质生产活动的类型、方式等,并通过决定人类的物质生产活动,进而影响到人类的社会生活、政治生活和精神生活。

(1) 结合材料一请对孟德斯鸩中国“历史悠久、国家稳定”原因的观点进行评析。

(2) 结合材料指出马克思、恩格斯与孟德斯鸠在地理环境与人类社会关系上的认识有何本质区别?

(15分)

历史教科书是一般国民普遍历史观的重要来源,代表了一国统治者的史观及立场,是建构民族形象和民族认同的工具。阅读下列材料,回答问题。

材料一孝文仁孝好学……兴礼乐,定制度,后(北)魏文物(礼乐制度),始有可观。帝恶其国俗鄙陋,乃迁都洛阳,改国姓为元氏,禁胡语胡服宗室勋旧,不悦者多,时魏之势虽极盛,然剽悍勇武之风,渐次消灭华奢柔弱之风渐行,而国势之衰兆已见。

——根据1907年宏文馆出版的《中国历史讲义》等整理

材料二 孝文自鄙胡俗,深慕华风,汉晋以下大改革家也。论者议其忘强武之旧,习弱靡之风,国势之衰,萌芽于是。然孝文弃平城而趋洛阳,失形式则有之……至于革鄙陋,趋文明,夫安能为孝文咎耶。在北方民族同化上,孝文帝起了重要作用,鲜卑之同化中国,帝功居多。拓跋魏自北鄙之平城,迁都洛阳,兴学校,作均田,崇儒术,弃胡俗,而一切改从汉制,实为魏之极盛时代”。诸族遂大受汉族之同化国中一切制度文物,亦无一不仿南朝。至北齐北周之治制,则尤为隋唐治制之所本,于中国之贡献颇大。

——摘自1913年《共和国教科书.本国史:上卷》和1928年《初中本国史》

(1) 根据材料一、二概括二者对孝文帝改革影响认识的异同。

(2) 材料一和材料二对孝文帝改革评价的立足点有何不同?结合所学知识和中国近代社会的演变评析这一立足点转变的原因。

(15分)

以下材料节选自福泽谕吉《脱亚论》

材料一随着世界交通的手段便利起来,西洋文明之风逐日东渐。……对于东方国家的当务之急来说,此文明的东渐之势十分强劲,如果下定决心来阻止它的话,这样做例也不是不行,但观察当今世界的现状,就会发现事实上是不可能的。莫不如与时俱进,共同在文明之海中浮沉,共同掀起文明的波浪,共同品尝文明的苦乐,除此之外别无选择。

材料二 文明就像麻疹的流行一样。眼下东京的麻疹最初是从西部的长崎地方向东传播,并随着春暖的气候逐渐蔓延开来。此时即便是痛恨该流行病的危害,想要防御它的话,又有可行的手段吗?当前不但不应阻止文明,反而应尽力帮助文明的蔓延,让国民尽快沭浴文明的风气,这才是智者之所为。

材料三作为当今之策,我国不应犹豫,与其坐等邻国的开明,共同振兴亚洲,不如脱离其行列,而与西洋文明国共进退。对待支那(指中国)、朝鲜的方法,也不必因其为邻国而特别予以同情,只要模仿西洋人对他们的态度方式对付即可。

(1) 福泽谕吉是日本近代史上著名的启蒙思想家,被称为日本的伏尔泰。其肖像被印在日本一万元钞票一“万元札”上。依据材料一、二归纳概括福泽谕吉的观点。

(2) 有的学者称福泽谕吉为近代日本军国主义思想的鼻祖。依据材料三评论这种观点。

(15分)

材料一(关于朝鲜战争的起因)不应纠缠于谁打响了朝鲜战争“第一枪”这一表面问题,而应将目光集中在一个更重要的问题上,这就是:朝鲜人民军在1950年6月25日大举越过三八线这一军事行动,得以实现的条件和前提是什么?在这个问题的指导下,朝鲜战争起因的研究很自然就成为朝鲜战争前后国际关系的研究。朝鲜战争最深刻的起因在于战后形成的美苏两个超级大国及其所控制的两大阵营之间的冷战格局,这种格局在朝鲜半島就表现为围绕“三八线”展开的美苏两国外交争斗和南北朝鲜的军事对峙。“朝鲜南北双方都有意通过武力将自己的理想、权力和制度扩展到整个朝鲜半島多从而实现民族的统一”。

-一沈志华《抗美援朝战争决策中的苏联因素》

材料二 关于朝鲜战争的结局,主要有三种看法:有人认为胜利属于中朝一方;也有人认为双方在战场上打了个平局;还有人认为美韩一方取得了胜利。这三种观点,虽然结论不同,但是在对战争胜负进行判定时,却大多采用同一种方法,就是以某种““数量分析”来”计算胜负。于是对朝鲜战争胜负的争论,就变成了诸如战争双方谁死伤的人多,谁消耗的资源多等问题的争论。应该说,以“数量分析”计算战争胜负的方法,在一定情况下的确是有意义的。但“数量分析”有其一定的适用范围,不能滥用,否则就会得出歪曲历史的结论。判断胜负的主要标准应该是战争双方战争目的的达成情况。

——杨宁一《历史学习新视野新知识》

(1) 根据材料一,指出作者认为应从哪个角度研究朝鲜战争的起因。并结合所学知识分析说明朝鲜战争与当时世界格局的关系

(2) 根据材料二,概括指出在对“朝鲜战争胜负”的判定上存在的两种标准。并结合所学知识,依据作者的判定标准,论证朝鲜战争的结局为中朝一方胜利的观点的合理性。

(15分)

材料一孔子者,历代帝王专制之护符也。宪法者,现代国民自由之证券也。专制不能容于自由,即孔子不当存于宪法。今以专制护符之孔子,入于自由证券之宪法,则其宪法将为萌芽专制之宪法,非为孕育自由之宪法也;将为束制民彝之宪法,非为解放人权之宪法也;将为野心家利用之宪法,非为平民百姓日常享用之宪法也。此专制复活之先声也。此乡愿政治之见端也。

——李大制《孔子与宪法》(1917年1月30日)

材料二由今以后,到处所见的,都是Bolshevism战胜的旗。到处所闻的,都是Bol-shevism的凯歌的声。人道的警钟响了!自由的曙光现了!试看将来的环球,必是赤旗的世界!

一九一七年俄罗斯的革命,不独是俄罗斯人心变动的显兆,实是二十世纪全世界人类普遍心理变动的显兆。”俄国的革命,不过是使天下惊秋的一片桐叶罢了。Bolshevism这个字,虽为俄人所创造;但是他的精神,可是二十世纪全世界人类人人心中共同觉悟的精神。所以Bolshevism的胜利,就是二十世纪世界人类人人心中共同觉悟的新精神的胜利!

—李大钊《布尔什维主义的胜利》(1918年11月15日)

(1) 根据材料一归纳李大制的主张及原因。

(2) 和材料一相比,材料二中李大制的主张有什么变化?说明原因。

粤公网安备 44130202000953号

粤公网安备 44130202000953号