天津七校高三四月联考文综历史试卷

清代考据学家章学诚《校雠通义》(雠,chóu,校对)中说:“后世文字,必溯源于六艺,六艺非孔氏之书,乃《周官》之旧典也。《易》掌太卜,《书》掌外史,《礼》在宗伯,《乐》隶司乐,《诗》颂于太师,《春秋》存乎国史。”这段文字揭示的社会文化状况是( )

| A.学在官府 | B.有教无类 |

| C.私学兴起 | D.百家争鸣 |

20世纪中期的一次国际会议有下列宣言:“‘冷战’和它会变成真正的战争的经常性的严重危险,已经成为国际关系中存在的局势的一部分。……在这种情况下,和平共处的原则,是代替冷战和可能发生的全面核灾祸的唯一的办法。因此,这些原则——包括人民享有自决、独立和自由决定经济、社会和文化发展的方式方法的权利——必须成为一切国际关系的唯一的基础。”这次国际会议是( )

| A.亚非会议 | B.不结盟国家政府首脑会议 |

| C.日内瓦国际会议 | D.中印外交会议 |

苏轼曾经指出:“民庶之家,置庄田招佃农,本望租课,非行仁义,然犹至水旱之岁,必须放免欠负、贷借种粮者,其心诚恐客散而田荒,后日之失必倍于今故也。”这说明宋朝时期( )

| A.宋代佃户租种土地有一定的自主选择权 |

| B.宋代地主具有开展民间赈济的社会责任感 |

| C.从宋朝开始出现以租佃关系进行土地经营情况 |

| D.宋代土地兼并现象日益严重 |

法国数学家笛卡尔因其思想不见容于当道,被迫流亡他国。1631年,他称旅居的城市是“货物无奇不有”之地。他问道,“要找到世人所可能希冀的各种货物和珍奇物品,这世上还有哪个地方比这个城市更让人如愿?”由此可知,当时笛卡尔流亡于( )

| A.意大利 | B.西班牙 | C.荷兰 | D.英国 |

马克思在《德意志意识形态》一文的注释里说:“历史上的晚期时代对早期时代的认识当然与后者对自己的认识不同,例如,希腊人是作为古希腊人认识自己的,而不像我们对他们的认识那样,如果指责古希腊人对自己没有像我们对他们的这种认识,就等于指责他们为什么是古希腊人。”下列与此观点相符合的评述是( )

| A.历史认识都是从现实出发的 |

| B.人们对历史的认识没有规律可寻 |

| C.后人对历史的认识一定高过前人 |

| D.历史认识应还原到历史时空中去 |

1912年元旦南京临时政府内阁成立。据《临时政府组织大纲》规定本内阁即总统制下的内阁,临时大总统为国家元首兼政府首脑。1916年4月21日政府组织令制定公布,中华民国第11任内阁以国务卿总理国务,各部总长皆为国务员,树立责任内阁先声。5月8日袁世凯改政事堂为国务院。民国初年内阁及其政权组织形式更迭反复,但最终还是保留了民主共和政体。其原因分析不正确的是( )

| A.孙中山为首的资产阶级革命派和全国人民的斗争 |

| B.民族资本主义经济的迅速发展 |

| C.从专制到民主是人类社会发展的必然趋势 |

| D.新文化运动使人们的思想进一步解放 |

上海师范大萧功秦教授指出:“中国人中的世俗理性的最初觉醒,并不是人权自由的启蒙意识,而是这种为民族生存而激发的以务实地摆脱危机为目标的避害趋利的意识。”其中“世俗理性的最初觉醒”指的是( )

| A.明末清初的“工商皆本”意识 |

| B.“师夷长技以制夷”的思想 |

| C.洋务运动的“中体西用”主张 |

| D.辛亥革命民主共和的思想 |

在俄罗斯长篇小说《切温古尔》中有这样一段话:“令人费解的是,红军来了,分了土地,却又把每一粒粮食收走了,你倒是自己去尝尝这样的土地的滋味吧!”如按上述材料进行情景解读,其中说法错误的有几处( )

①背景:新生的苏维埃政权陷于国内外反动势力的包围,形势非常不利

②内容:苏维埃政府采取了余粮收集制,导致农民的不满

③后果:促使苏维埃政府运用国家权力,推行农业集体化政策

④结论:农民是落后生产力的代表,无产阶级的领导是其走上社会主义道路的前提

| A.1处 | B.2处 | C.3处 | D.4处 |

高考作文无论是命题作文、材料作文还是话题作文,都深深地烙上了时代的印记。下面资料选自历年高考优秀作文,其中选自1977年高考的是( )

| A.“凡是有歌声的地方,都在鼓足干劲,力争上游地大干社会主义” |

| B.“同外国人做生意,建设有中国特色的社会主义,这方面的人才少了行吗” |

| C.“在做十几年前应做的事:投考普通大学。……向‘四人帮’讨还时间,为祖国争气” |

| D.“在改革开放深入展开的时刻,我们更需要这种横跨度的攀登” |

1963年,周恩来总理在第二届全国人民代表大会第四次会议上庄严宣布:“我国需要的石油,现在可以基本自给了。”中国从此甩掉了贫油的帽子,也从根本上打破了国际封锁。为这一重大历史变化作出杰出贡献的科学家是( )

| A.詹天佑 | B.李四光 |

| C.钱学森 | D.袁隆平 |

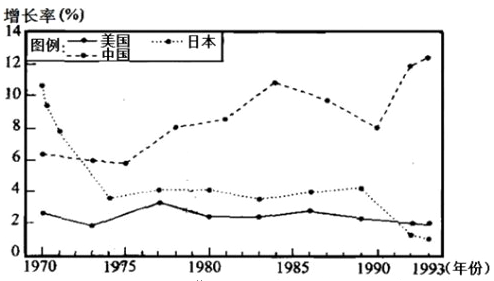

下图是“1970——1993年美国、日本与中国国内生产总值年均增长率曲线图”,对此解读正确的是:( )

| A.中日之间的经济差距逐步扩大 |

| B.体制改革推动中国经济的快速增长 |

| C.中国崛起导致美国经济急剧衰退 |

| D.社会福利开支增多使日本经济出现负增长 |

在社会学上,社会转型主要是指社会结构的整体性、根本性变迁……其具体内容至少应该包括结构转换、机制转轨、利益调整和观念转变。阅读下列材料,回答问题。

材料一:当代学术界认为宋朝是一个大变革的时代,有信息革命、金融革命、商业革命……

(1)依据材料一并结合史实指出宋代在“信息革命、金融革命、商业革命”方面的具体表现。

材料二:据资料统计:在明朝至清前期200余年间,世界白银产量的一半流入中国,拥有一流城市和最为密集、完善的市场网络体系的中国,成为当时世界经济和贸易的中心区域。然而当时它却没有形成强大的日后能扫荡旧经济基础的革命性变化。

(2)依据材料二和所学知识,分析“没有形成强大的日后能扫荡旧经济基础的革命性变化”的原因是什么?

(3)18—19世纪的欧美各国属于典型的社会转型期。请从经济、政治方面变化的角度归纳其转型的表现

材料三:美国著名学者斯塔夫里阿诺斯在其所著的《全球通史》中写到:在中国长达数千年的历史中,曾有过三次从根本上改变了中国政治和社会结构的大革命。第一次发生在公元前221年……;第二次发生在1911年……;第三次则发生在1949年……。

(4)概括新中国成立后经济体制的两次转型及促成变化的主要原因。

中外教育史表明,教育内容变革与社会发展密切相关。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:学校,所以养士也。然古之圣王,其意不仅此也,必使治天下之具皆出于学校,而后设学校之意始备。……天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自为非是,而公其非是于学校。是故养士为学校之一事,而学校不仅为养士而设也。

——黄宗羲《明夷待访录·学校》

(1)依据材料说明黄宗羲对学校教育的认识?这一认识有什么积极意义?

材料二:清代书院(有别于官学的另一种教育系统)的课程设置与地方官学、国子监的课程设置相近,以四书五经为主。

19世纪60年代起,我国出现一批新式学堂,开设了外语翻译、轮船驾驶、天文、测算、军械、行军布阵等课程。

南京临时政府成立后,蔡元培就任教育总长,实行男女同校等改革措施……,在蔡元培的领导下,北京大学在1920年秋季起即正式招收女生,开我国公立大学招收女生之先例。……北大还开办了不少平民学校和夜校等,努力服务于社会。

——张卫民《中国教育纪元的断代工程》

(2)从材料二看,近代以来中国的教育发生了哪些变化?这对推动近代社会发展有何影响?

材料三:教育是政治的一面镜子。 德国在统一前后, 广泛深入地推行教育家赫尔巴特的思想:学生必须绝对服从老师的教育管理,就像中世纪的奴仆一样驯服。与此相反,美国著名教育家杜威的理念是:学生是“太阳”,是学校教育的中心,老师要围着学生转。

材料四:在美国独立之前,北部几个殖民地以麻省为代表,特别重视普及教育,当局曾于1647年发布法令,规定市镇中只要有50户居民就应设立一所小学,于是市镇学校在北部兴起。1775年,英属13个殖民地人口不过260万,但已仿效英国牛津、剑桥等大学创办了哈佛、耶鲁等9所学院。在南北战争后,大力发展职业教育,当时的口号是:"中等教育为所有适龄青年敞开大门",到1918年时美国高中已发展到2万多所,这些为美国的工业发展提供了数以万计的技术人才。

(3)从政治因素上分析美、德两国的教育为什么会出现如此显著的差异?(4分)

(4)根据以上材料请你谈谈外国的教育发展给予我们哪些启示。

阅读下列材料,回答问题。

材料一:下图右框材料选自民国二十二年第二期《申报月刊》。它阐述的“统制经济”思想在当时的中国影响很大。

(1)民国政府实行该政策的客观因素是什么?有人认为该重大国际事件导致了人类社会激烈的震荡,为了化解矛盾、避免重蹈人类灾难,20世纪40年代国际社会在政治、经济上分别采取了哪些卓有成效的行动?各产生了什么影响?

材料二:1945年9月2日的东京受降仪式在美国战列舰“密苏里”号上举行,美国驻日总司令道格拉斯·麦克阿瑟向全世界人民发表讲话:“今天,枪炮沉没,一场大悲剧结束了,一个伟大的胜利赢得了。天空不再降临死亡,海洋只用于贸易,人们在阳光下可以到处行走。全世界一片安宁和平,神圣的使命已经完成……我们体验了失败的痛苦和胜利的喜悦,从中领悟到决不能走回头路。我们必须前进,在和平中维护在战争中赢得的东西……”

------《第二次世界大战》

(2)针对材料中麦克阿瑟对二战的反思举一典型事例说明二战后至今美国并未真正做到“不能走回头路”。概括影响美国对外政策变化的决定性因素。

材料三 小的民族国家是注定要灭亡的。它可以作为文化上的自治地区苟延残喘,但不能成为独立的政治单位。印度以它所处的地位,是不能在世界上扮演二等角色的。要么就做一个有声有色的大国,要么就销声匿迹。中间地位不能满足我们,我也不相信中间地位是可能的。印度虽然并非一个直接的太平洋国家,却不可避免地将在那里发挥重要的影响。在印度洋地区,在东南亚一直到中亚细亚,印度必将要发展成为经济和政治活动的中心。

——尼赫鲁

(3)根据以上材料并结合所学知识,概括二战后亚洲局部战争频发的诸多因素(4分)

(4)结合以上材料谈谈你的认识。

粤公网安备 44130202000953号

粤公网安备 44130202000953号