安徽省淮北市五校九年级上学期第二次联考物理试卷

摩擦起电不是创造了电,而是电子发生了转移,当毛皮与橡胶棒相互摩擦时分别带上了等量的异种电荷,其中失去电子的是 。

小明同学用电压表测出同一电路中两只小灯泡两端的电压相等,因此他得出结论:这两只灯泡是并联的.小明的推理正确吗?答: 。为了进一步弄清两灯的连接情况,请你帮他想想办法,你的办法是: 。

某物体具有的动能为a焦,内能为b焦,分子总动能为c焦,重力势能为d焦,弹性势能为e焦,则它的机械能为 焦,分子总势能为 焦。

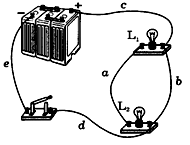

灯泡L1、L2组成如图所示电路。闭合开关将会出现 现象,要使两灯串联,可只拆除导线 ;要使两灯并联,可将导线 的端线头改接到灯泡的左端。

某段导体两端的电压为3V时,通过它的电流为0.6A,则该导体的电阻为 Ω;当导体两端的电压增大为6V时,则该导体的电阻为 Ω。

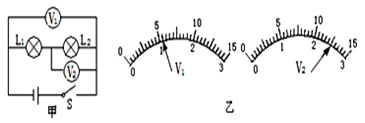

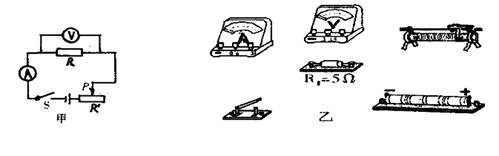

如图甲所示的电路中,开关S闭合后,V1、V2的示数分别如图乙所示,则V1的示数为 V,L1两端的电压为 V。

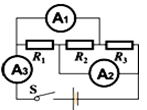

在如图所示的电路中,三个电流表A1、A2、A3的示数分别为1.2A、1.5A、2A,则通过三个电阻的电流I1、I2和I3的大小关系是 。(从大到小)

下面关于热现象的说法,不正确的是( )

| A.我们能闻到花香,说明分子在不停地做无规则运动 |

| B.物体温度升高一定是吸收了热量 |

| C.从游泳池上来感觉冷是由于水蒸发吸热 |

| D.汽车发动机用水作冷却液是因为水的比热容较大 |

如图所示,电源电压是6V且保持不变,开关S闭合后,电压表的示数为2V,则( )

| A.L1两端的电压是2V | B.L2两端的电压是4V |

| C.L1两端的电压是4V | D.L2两端的电压是6V |

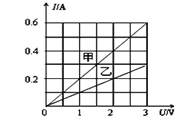

李明同学在“探究通过导的电流与其两端电压的关系”时,将记录的实验数据通过整理作出了如图所示的图像,下列说法中错误的是( )

| A.当在导体乙的两端加上1V的电压时,通过乙导体的电流为0.1A |

| B.将甲、乙两导体并联接到电压为2V的电源上时,干路中的电流为0.6A |

| C.导体甲的电阻小于导体乙的电阻 |

| D.导体两端的电压为零时,导体的电阻也为零 |

如图所示,几个同学在只有电流表或电压表时,利用一个已知阻值的电阻R0设计了四个测未知电阻Rx的电路,其中不可行的是( )

对于一段金属导体的电阻,下列说法中正确的是( )

| A.增加它两端的电压,其电阻变大 |

| B.通过它的电流增大,其电阻减小 |

| C.将它弯曲,其电阻变小 |

| D.它的电阻与电压、电流大小以及是否弯曲无关 |

为了探究并联电路的电流规律,小薇设计了如图1所示的电路进行实验.

(1)在连接电路时,开关应处于 状态.

(2)小薇先将电流表接在L1所在的支路上,闭合开关后,看到灯L2发光,但灯L1不发光,电流表的示数为零,电路可能存在的故障是: 。

(3)排除故障后,她测出了L1、L2支路和干路上的电流分别为I1、I2和I,电流表示数如图2中甲、乙、丙所示,可读出:I1=0.50A,I2= A,I= A。根据测量结果,在误差允许范围内你认为并联电路中干路电流和各支路电流的关系是: (写出关系式即可).

(4)为了验证结论的普遍性,小薇可以采用的方法是: 。

(5)小敏连接了如图1的实物连接图,此时,电流表测的是 (选填“L1”、“L2”、“干路”)的电流;若要测灯L2的电流,请你在图上只改动一根导线,完成电路的连接。(在需改动的导线上打“×”,再画出重新连接后的导线)

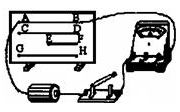

导体的电阻跟什么因素有关?同学们的猜想大体相同,也就是电阻可能跟导体的材料、导体的长度、导线的粗细有关系。如图是探究导体电阻和跟哪些因素有关的实验装置图。AB、CD、EF,GH是两种材料不同的导体,且SEF=SGH>SAB>SCD。

(1)本实验是通过观察 来判断不同导体电阻大小的;

(2)为了研究导体的电阻跟它的长度是否有关,能否在AB和CD中任选一个和EF进行比较, 因为 。

(3)下表是一研究小组记录的实验数据,可得出结论是:

。

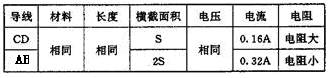

小明利用实验探究电阻上的电流跟两端电压的关系。

(1)请你用笔画线代替导线,按图甲所示的电路图,帮小明将图乙中的器材连接起来。 要求:变阻器滑片向右移动时,电流表的示数变小,导线不能交叉。

(2)小明连接好电路后,闭合开关,发现无论怎样移动滑片P,电流表示数始终为0, 电压表示数约为6V,则电路中出现的故障可能是 。

(3)小明排除故障后继续实验,通过调节滑动变阻器,改变定值电阻R,两端的电压,测得电流、电压的值如表一。分析表一中的数据可以得出结论:

。

(4)为了检验结论是否具有普遍性,小明又换用l0Ω的电阻R2继续实验,测得数据如表二,小明分析表二的数据发现上面的结论仍成立。观察对比两表格中的数据,你还能发现电流与电阻的关系吗?请你写出分析过程和结论。

分析过程: 。

结论: 。

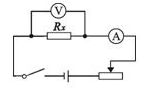

如图所示,两灯泡L1、L2在盒内的连接方式未知,电源电压为6V。开关闭合后两灯均发光,电流表的读数为0.90A;若把L1取下,L2仍发光,电流表读数变为0.30A。

(1)L1和L2是并联还是串联的? 请在方框内画出相对应的电路图。

(2)取下L1之前,通过L1的电流是多少mA?

司机小王驾车到某城市执行任务,路程为300km。汽车油箱内装有30kg汽油在高速公路上匀速行驶时车受到的阻力是920N。汽油完全燃烧产生的内能有30%转化为机械能。(汽油的热值为4.6×107J/kg)

求:

(1) 汽车到达目的地牵引力所做的功?

(2)通过计算说明汽车在行驶途中是否需要加油。

粤公网安备 44130202000953号

粤公网安备 44130202000953号