近代以来,中国经济发展中的重大变化。阅读材料,回答问题。

材料一上海开埠后,“洋布大行,价才当梭布(土布)三分之一.吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺.松,太布市,消减大半".……从19世纪40年代开始,中国丝,茶的出口额迅速增长.茶的出口由1843年的1300多万斤增加到1855年的8400万斤;丝的出口从1843年的1000多包增加到1855年的56000多包.由于丝,茶等农产品的大量出口,一些地区的农民放弃粮食生产转而种桑植茶。

——摘编自李侃等《中国近代史》

(1)材料一反映了中国经济出现了什么新变化?这一变化对中国经济结构有何影响?

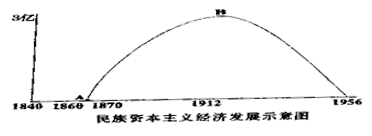

材料二

(2) 你从示意图A、B点中,分别能获得哪些信息?(4分)请分析出现B点现象的原因。(6分)

材料三 1955年12月以后,上海郊区农村基本实现农业合作社,城市手工业合作社迅速发展,私立医院、学校先后改为公立;许多工商业者纷纷申请合营,对此,上海工商联主席盛丕华挥毫写下一首诗:“二千代表递申请,十万企业尽合营,街街巷巷飘红旗,家家户户贴双喜。”

(3)材料三反映出过渡时期中国社会经济结构发生了什么变化?

材料四图一为上海市粮票(1955年发行至1993年停止流通)。图二为上海飞乐音响股份有限公司的股票,该公司创立于1984年11月18日,是新中国第一家股份制上市公司。

(4)由发行粮票到发行股票反映出中国的经济体制发生了怎样的改变?结合所学知识分析发生这一改变的原因。(4分)