高考原创化学预测卷 01(新课标II卷)

下列说法正确的是

| A.电解饱和食盐水可制取烧碱、氯气、氢气 |

| B.从海水提取物质都必须通过化学反应才能实现 |

| C.粗铜(含少量Zn、Fe、Pt等)电解精炼后,溶液中金属阳离子只有Fe2+、Zn2+ |

| D.“绿色化学”的核心是利用化学原理进行环境治理 |

下列关于有机化合物的认识不正确的是

| A.糖类、油脂、蛋白质均属于高分子化合物 |

| B.米酒变酸是因为乙醇被氧化为乙酸 |

| C.石油的分馏属于物理变化,煤的干馏属于化学变化 |

| D.在浓硫酸存在下,苯与浓硝酸共热生成硝基苯的反应属于取代反应 |

下列离子方程式正确的是

| A.铜溶于稀硝酸:Cu+2H++NO3-=Cu2++NO2↑+H2O |

| B.用KIO3氧化酸性溶液中的KI:5I-+IO3-+3H2O=3I 2+6OH- |

| C.大理石溶于醋酸:CaCO3 + 2H+ ==Ca2+ + H2O + CO2↑ |

D.铝粉与NaOH溶液反应:2Al + 2OH-+ 2H2O 2AlO2-+3H2↑ 2AlO2-+3H2↑ |

下列说法不正确的是

| A.容量瓶、量筒和滴定管上都标有使用温度,量筒、容量瓶无“0”刻度,滴定管有“0”刻度;使用时滴定管水洗后还需润洗,但容量瓶水洗后不用润洗 |

| B.在用简易量热计测定反应热时,可使用碎泡沫起隔热保温的作用、普通玻璃棒进行搅拌使酸和碱充分反应、准确读取实验时温度计最高温度、并且取2-3 次的实验平均值等措施,以达到良好的实验效果 |

| C.金属着火时,可用细沙覆盖灭火;电器设备引起的火灾,不可用泡沫灭火器灭火 |

| D.探究温度对反应速率的影响时,应先将硫代硫酸钠溶液、硫酸溶液分别在水浴中加热,然后混合 |

下列根据实验操作和现象所得出的结论正确的是

| 选项 |

实验操作 |

实验现象 |

结 论 |

| A |

将二氧化硫通入溴水中或酸性高锰酸钾溶液中 |

溶液褪色 |

二氧化硫有漂白性 |

| B |

向某溶液中先加氯水再加KSCN溶液 |

溶液呈血红色 |

原溶液一定含Fe2+ |

| C |

铜放入稀硫酸中,无明显现象,再加入硝酸钠固体 |

溶液变蓝,有明显的气泡放出,铜溶解 |

硝酸钠可以加快铜与稀硫酸的反应速率,起到了催化剂的作用 |

| D |

向1mL 0.1 mol/L的AgNO3溶液中加入1 mL 0.1 mol/L NaCl溶液,出现白色沉淀,再加几滴0.1 mol/L NaI溶液 |

有黄色沉淀生成 |

氯化银的溶解度大于碘化银 |

下列有关热化学方程式的叙述正确的是

| A.已知2H2(g)+O2(g) = 2H2O(g);△H=-483.6kJ/mol,说明2 mol H2(g)和1 mol O2(g)的能量总和小于2 mol H2O(g)的能量 |

| B.已知4P(红磷,s)= P4(白磷,s);△H>0,则红磷比白磷稳定 |

| C.已知OH-(aq)+H+(aq) =H2O(l) ΔH=-57.3 kJ·mol-1,则含20 g NaOH的稀溶液与稀CH3COOH溶液恰好完全中和,放出28.65 kJ的热量 |

| D.己知C(s)+ O2(g)= CO2(g);△H1C(s)+1/2O2(g)= CO(g);△H2则△H1>△H2 |

常温下,下列各溶液中微粒的物质的量浓度关系正确的是

A.浓度均为0.1 mol·L-1的CH3COOH和CH3COONa混合液,溶液显酸性,则溶液中粒子浓度:c(CH3COOH)>c(CH3COO-)>c (Na+)>c(H+)>c(OH-)

B.浓度均为0.1 mol·L-1的NaClO、NaHCO3混合溶液中:c(HClO)+c(ClO-)=c(HCO3-)+ c(H2CO3)

C.将0.2mol·L-1的某一元酸HA溶液和0.1mol·L-1的NaOH溶液等体积混合后溶液的pH大于7,则反应后的混合液:2c(OH-)+c(A-)=2c(H+)+c(HA)

D.某二元弱酸的酸式盐NaHA溶液中:c(H+)+c(Na+)=c(OH-)+c(HA-)+c(A2-)

(14分)甲醇是一种重要的化工原料,在生产中有着重要的应用。工业上用天然气为原料,分为两阶段制备甲醇:

(i)制备合成气:CH4(g)+H2O(g) CO(g)+3H2(g)

CO(g)+3H2(g)

(ii)合成甲醇:CO(g)+2H2(g) CH3OH(g)

CH3OH(g)

请回答下列问题:

(1)制备合成气:将1.0mol CH4和2.0mol H2O(g)通入反应室(容积为100L),在一定条件下发生反应(i);CH4的平衡转化率与温度、压强的关系如图所示。

①已知100℃时达到平衡的时间为5min,则从反应开始到平衡,用氢气表示的平均反应速率为v(H2)= 。

②图中p1 p2(填“<”、”“>”或“=”)。

③为解决合成气中H2过量而CO不足的问题,原料气中需添加CO2,发生反应如下:

CO2(g)+H2(g) CO(g)+H2O(g),为了使合成气配比最佳,理论上原料气中甲烷与二氧化碳体积比为 。

CO(g)+H2O(g),为了使合成气配比最佳,理论上原料气中甲烷与二氧化碳体积比为 。

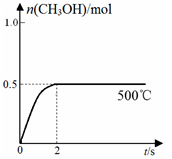

(2)合成甲醇:在Cu2O/ZnO作催化剂的条件下,向2L的密闭容器中通入1mol CO(g)和2mol H2(g),发生反应(ii),反应过程中,CH3OH的物质的量(n)与时间(t)及温度的关系如图所示。

①反应(ii)需在 (填“高温”或“低温”)才能自发进行。

②据研究,反应过程中起催化作用的为Cu2O,反应体系中含少量的CO2 有利于维持Cu2O的量不变,

原因是 (用化学方程式表示)。

③在500℃恒压条件下,请在上图中画出反应体系中n(CH3OH)随时间t变化的总趋势图。

(3)工业上可通过甲醇羰基化法制取甲酸甲酯,其反应的热化学方程式为:

CH3OH(g)+CO(g) HCOOCH3(g)

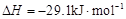

HCOOCH3(g)  ,科研人员对该反应进行了研究,部分研究结果如下:

,科研人员对该反应进行了研究,部分研究结果如下:

①从反应压强对甲醇转化率的影响“效率”看,工业制取甲酸甲酯应选择的压强是 。(填“3.5×106Pa”、“4.0×106Pa”或“5.0×106Pa”)。

②实际工业生产中采用的温度是80℃,其理由是 。

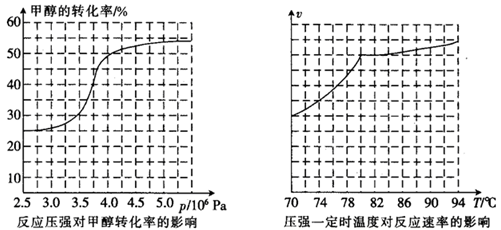

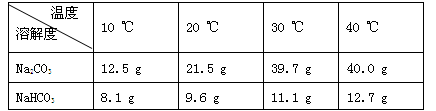

某小组探究Na2CO3和NaHCO3的性质,实验步骤及记录如下:

Ⅰ.分别向盛有0.5 g Na2CO3固体、0.5 gNaHCO3固体的烧杯中加入10 mL水(20℃),搅拌,测量温度为T1;

Ⅱ.静置恒温后测量温度为T2;

Ⅲ.分别加入10 mL 密度约为1.1 g/mL 20%的盐酸(20℃),搅拌,测量温度T3。

得到下表的数据:

回答下列问题:

(1)NaHCO3溶于水显______性,其原因是 (用离子方程式表示)。

(2)根据试题后的附表判断:步骤Ⅰ中Na2CO3、NaHCO3固体能否全部溶解_______(填“是”或“否”)。

(3)分析表1的数据得出:Na2CO3固体溶于水______,NaHCO3固体溶于水______(填“放热”或“吸热”)。

(4)甲同学分析上述数据得出:Na2CO3和NaHCO3与盐酸反应都是放热反应。

乙同学认为应该增加一个实验,并补做如下实验:向 盛 有10 mL水(20℃)的烧杯中加入10 mL_____,搅拌,测量温度为22.2℃。

(5)结合上述探究,下列说法正确的是__________。

A.NaHCO3与盐酸的反应是吸热反应

B.不能用稀盐酸鉴别Na2CO3和NaHCO3固体

C.Na2CO3、NaHCO3固体与稀盐酸反应的能量变化还与物质的溶解等因素有关

(6)丙同学为测定一份NaHCO3和Na2CO3混合固体中NaHCO3的纯度,设计了如下实验方案,其中不能测定Na2CO3和NaHCO3混合物中Na2CO3质量分数的是( )

A.取a克混合物充分加热,减重b克

B.取a克混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得b克固体

C.取a克混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b克

D.取a克混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得b克固体。

若按A方案进行实验,则原混合物中NaHCO3的质量分数为_____(用含a、b的代数式表示)

附表:溶解度表

(15分)某同学在探究废干电池内的黑色固体回收利用时,进行如图示实验:

查阅教材可知,普通锌锰电池的黑色物质主要成分为MnO2、NH4Cl、ZnCl2等物质。请回答以下问题:

(1)操作③灼烧滤渣时所用主要仪器有酒精灯、玻璃棒、 、 、 ;

(2)操作④的试管加入③中所得黑色滤渣,试管中迅速产生能使带火星的木条复燃的气体,据此可初步认定黑色固体为 。

(3)操作③灼烧滤渣中的黑色固体时,产生一种使澄清石灰水变浑浊的气体,由此推测滤渣中还存在的物质为 。

(4)该同学要对滤液的成分进行检验,以确认是否含有NH4Cl和ZnCl2,

下面是他做完实验后所写的实验报告,请你写出其空白处的内容:

| 实验目的 |

操作 |

实验现象 |

结论 |

| 1、检验Cl— |

取少许滤液于试管中, , |

, |

含有Cl— |

| 2、检验NH4+ |

取少许滤液于试管中, , |

, |

含有NH4+ |

| 3、检验Zn2+ |

取少许滤液于试管中,加入 稀氨水 |

先产生白色沉淀,继续加入氨水,沉淀又溶解 |

含有Zn2+ |

(5)根据以上的实验报告,关于滤液的成分,你的结论是: 。通过一定的操作从滤液中得到固体溶质,若要将所得固体溶质中的物质加以分离,可用 法。

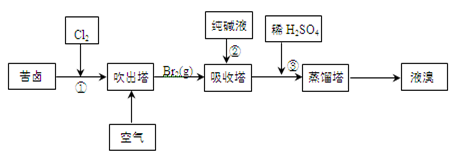

选做【化学——选修2:化学与技术】海洋是一个丰富的资源宝库,通过海水的综合利用可获得许多物质供人类使用。

(1)海水中盐的开发利用:

①海水制盐目前以盐田法为主,建盐田必须选在远离江河入海口,多风少雨,潮汐落差大且又平坦空旷的海滩。所建盐田分为贮水池、蒸发池和 池。

②目前工业上采用比较先进的离子交换膜电解槽法进行氯碱工业生产,在电解槽中阳离子交换膜只允许阳离子通过,阻止阴离子和气体通过,请说明氯碱生产中阳离子交换膜的作用 (写一点即可)。

(2)电渗析法是近年来发展起来的一种较好的海水淡化技术,其原理如图所示。其中具有选择性的阴离子交换膜和阳离子交换膜相间排列。请回答下面的问题:

①海水不能直接通入到阴极室中,理由是 。

②A口排出的是 (填“淡水”或“浓水”)。

(3)用苦卤(含Na+、K+、Mg2+、Cl-、Br-等离子)可提取溴,其生产流程如下:

①若吸收塔中的溶液含BrO3-,则吸收塔中反应的离子方程式为 。

②通过①氯化已获得含Br2的溶液,为何还需经过吹出、吸收、酸化来重新获得含Br2的溶液 。

③向蒸馏塔中通入水蒸气加热,控制温度在90℃左右进行蒸馏的原因是 。

选做【化学——选修3:物质结构与性质】A、B、C、D、E是元素周期表中五种短周期元素,原子序数依次增大。A、B、C、D位于同一周期。已知A原子核外有3个能级,且每个能级上的容纳的电子数目相同。C与E同主族,且C的单质为空气中的主要成份。X元素的原子核外有26个运动状态完全不相同的电子。回答下列问题:

(1)C、D、E中第一电离能最大的是 (填元素符号),X的价电子排布式为 。

(2)B的气态氢化物分子呈 形。该分子的中心原子的杂化方式为 。

(3)A的一种单质相对分子质量为720,分子构型为一个32面体,其中有12个五元环,20个六元环(如图1)。则1molA的这种单质中π键的数目为 。

(4)X元素对应的单质在形成晶体时,采用如图2所示的堆积方式。

则这种堆积模型的配位数为 ,如果X的原子半径为a cm,阿伏加德常数的值为NA,则计算此单质的密度表达式为 g/cm3(不必化简)。

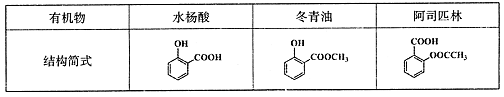

选做[化学一选修5:有机化学基础)芳香族化合物水杨酸、冬青油、阿司匹林都是常用西药。它们的结构简式如下表:

(1)水杨酸分子中式量较大的含氧官能团名称是 。

(2)水杨酸在浓硫酸催化作用下与乙酸酐(CH3C0)20反应生成阿司匹林,反应的化学方程 。

(3)水杨酸在一定条件下可以聚合成高分子化合物聚水杨酸,聚水杨酸的结构简式为: 。

(4)写出冬青油的一种同分异构体结构简式:_____________________

异构体符合以下条件:

①芳香族化合物;

②苯环上一个氢原子被氯取代,有两种可能的产物;

③在足量氢氧化钠溶液中充分反应消耗等物质的量氢氧化钠。

(5)阿司匹林晶体中残留少量的水杨酸,可用 _____________(填试剂名称)检验.

实验室利用阿司匹林和水杨酸在乙酸乙酯中溶解度的差异,用结晶法提纯阿司匹林,请完成以下实验操作步骤:

①用少量热的乙酸乙酯溶解晶体.②________③经__________操作得到纯净的阿司匹林晶体。

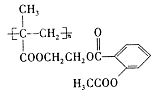

(6)效更佳的长效缓释阿司匹林( )在人体内可缓慢释放出阿司匹林分子,反应的化学方程式为 ,反应类型为 。

)在人体内可缓慢释放出阿司匹林分子,反应的化学方程式为 ,反应类型为 。

粤公网安备 44130202000953号

粤公网安备 44130202000953号